Настройки уведомлений

Получать уведомления следующих категорий

Уведомления

В категории "Все" уведомлений нет

Альбом

АльбомАнонсыИщу критика!Интервью с...Литературная ГостинаяДа или Нет?Около рифм#Я стал богаче...Редакторский портфельПоэтическое обозрение с Борисом Кутенковым

Награды старожилам и всем-всем-всем

За один год на Поэмбуке - ставить 1

За два - 2

За три - 3

И далее по срокам...

1

Подарить звезду

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

Старожилу...

Я на сайте публикуюсь и пишу десяток лет. Вот скажи, какого буя у меня награды нет за то, что десяток лет я публикуюсь здесь, пишу..?

Хоть червончиков "котлету" - я вам не бесплатный шут!

0

Подарить звезду

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

Почему нет награды старожил поэмбука?

Я на сайте публикуюсь и пишу с разной активностью последние лет 12, наверное, примерно с момента основания.

И что, никакой награды за это не полагается?(

0

Подарить звезду

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

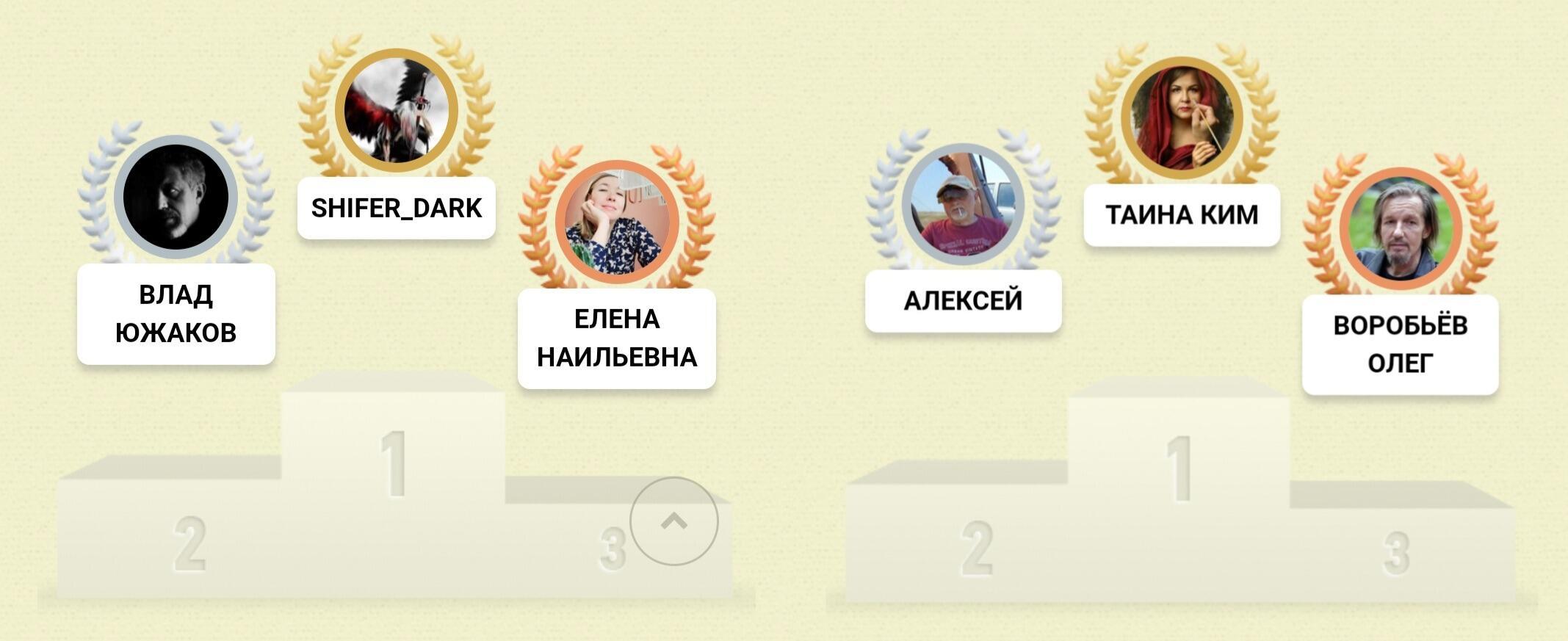

ИТОГИ. Формирование команд.

АПИ "Чёрная курица":

1 место - Виктория Север

2 место - SVET56

3 место - G. ANAHIT

Авторы с 1 по 5 место получают по 50 серебра (монетки переведены).

И вот что у нас получилось для командных соревнований:

1. Капитан - Влад Южаков

члены команды - Гера Си

- Лиза Виолонова

- Кировский Андрей

- Виктория Север

2. Капитан - Kaibē

члены команды - Лива Прос

- Аделина Мирт

- Ирина Полюшко

- Елена Наильевна

3. Капитан - Shifer_dark

члены команды - Наташины рифмы

- Лев Белый

- Ляхов Владимир

- Соколова Вера

4. Капитан - Вarklai

члены команды - G. ANAHIT

- Инесса Полянская

- Эммануэль

- SVET56

(Уважаемые члены жюри- вас десять и вы тоже можете принять участие в командном конкурсе, который пройдёт в июле, нужно только написать мне в личку, что вы согласны и тогда я сформирую ещё 2-ве команды) -

к сожалению, а может к радости - я не уверен, никто в личку ко мне не пришёл и не изъявил желание, поэтому пятой команды и шестой найн...

Капиты - посовещайтесь между собой, предлагайте дату, могу запустить конкурс хоть сегодня, если будет желание. (3 этапа, оценивание от 20 до 1 балла, приглашённое жюри, 3 этап - финальный и 147 монет в призовом фонде, если есть спонсоры - приветствуется)

https://poembook.ru/contest/2555-api---chyornaya-kuritsa

0

Подарить звезду

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

Вечерние стихи. Итоги второй игры июня

Вторая игра июня завершилась, итог - шесть призёров по оценке жюри и ещё шесть призёров по народному голосованию:

Опубликованные стихи:

Разумовская Ольга 1 место

Тимашева Светлана 2 место

Виктория 3 место

Новые:

Степанов Андрей 1место

Кнутова Марина 2 место

Южаков Влад 3 место

Народным любимцам по 10 серебра.

Также поздравляю всех участников- всех победителей своих мест!

К сожалению, судья Геннадий Антонов приболел и не смог участвовать в судействе. Пожелаем ему скорейшего выздоровления!

Двум наиболее отличившимся читателям, отыскавшим наибольшее количество турецких следов в стихах - перевод по 15 серебра. Это о.Митрий и К.

Спасибо огромное!

Ребята, я пока на отдыхе, приеду и обязательно подведу итоги игры более развёрнуто и конечно расскажу о находках читателей по моему заданию!

Спасибо всем за участие, оценки, комментарии и стихи!

1

Подарить звезду

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

"Сделай мне приятно" ( из репертуара Кая Метова)

Читаю порой отзывы в конкурсах. Не спрашивайте, зачем и чего ищу. Сама не знаю. Но вот что отметила для себя сегодня. Конкуренцию комментарию "хорошее" составил комментарий "приятное". Сидела и думала: что же способно выбесить больше?

Хуже могло быть только "вкусное". Давайте, товарищи комментаторы, пробейте дно.

Не, ну, "приятное"! Если бы такое написали мне, я бы уж спросила ув. комментатора, в каком месте я сделала ему приятно (не имея в виду место произведения).

Люди, вас под дулом пистолета, что ли, заставляют писать отзывы к этим несчастным сироткам-конкурсным стишкам? Ну признайтесь! Ну висят они никем не замеченные и висят, и бог бы с ними, зачем вы, словно собачки, помечаете территорию? У вас мания спасательства? Вы хотите спасти бедняжку? Или мания величия, и вы думаете, что у автора срезонирует ваш оргазм, выраженный мощным и ёмким словом?

1

Подарить звезду

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

июльское

Какое бы ни было лето, на него, как и на родителей, злиться и роптать не позволительно. Лето - поток жизненной энергии, который на пути своём сносит всё, что противоречит ей. Лето как большое уютное одеяло над нами, и не важно какая за бортом погода, дожди ли, ветра с прохладой ли - это всё летние наряды, которые оно кокетливо примеряет. Порадуемся вместе с ним и одарим его комплиментами, лето их всегда заслуживает.

Люблю сидеть на веранде в деревне и пялиться на летние дожди - долгие нудные или проливные, с радугами или без, созерцать буйство мокрой зелени. А дома, с приездом частых гостей, я переместился спать на балкон, к птицам, к музыке дождей и ветров, и там намного лучше.

А вот ещё одна радость. Созрел мой любимый Короставник полевой, сердце ëкает каждое лето при первой встрече с ним. Цветок этот относит меня в царство света - к детству, бабушке, коровам, сосновому лесу и звездам, к духу любознательности, очарований и надежд. Всё это вместе навсегда отпечаталось в глубинах души.

А у вас есть любимые летние цветы или связанные с дорогими для вас воспоминаниями?

0

Подарить звезду

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

1 июля - День Куриного бога :о)

/ моё ленивое хобби / Желаю Удачи Добрым и Справедливым!!!

Куриный бог неоднократно упоминался в стихах, рассказах и показан в к/ф

0

Подарить звезду

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

Итоги #Я стал богаче… Лето согревает

29.06.2025

Итоги #Я стал богаче… Лето согревает

Благодарим всех авторов, поделившихся эмоциями!

Лучшие из публикаций будут периодически появляться в рубрике Выбор ПБ.

- Многоточие #Я стал богаче… строками, которые согревают вне сезонов

- Олег Новиков #Я стал богаче… Просто кайф!

- Карыч #Я стал богаче на стихи

- ВикторияСевер #Я стал богаче. Лето в гостях у мафии

- Шерридан Элли #я стал богаче на стихи...

- Лев Белый #Я стал богаче, не иначе

- СВЕТЛАНА "Я стал богаче... Мой первый круиз"

- Аделина Мирт #Я стал богаче… на миры

- Вован бездомный #Я Стал Богаче на Кошачью Лирику

- Виктория Север Я стал богаче этим летом

- Савостьянов Александр #Я стал богаче на стихи

- VILKOCZYNSKI Богуслав #Я стал богаче… Лето согревает

- Татьяна Постникова # Я стал богаче на стихи. Городская пастораль

- Cript13 #я стал богаче на стихи

- Сащенко Тамара #я стала богаче

Напоминаем, рубрика "Я стал богаче..." регулярная. Не теряйте жемчужины)

Хороших нам стихов и эмоций!

0

Подарить звезду

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

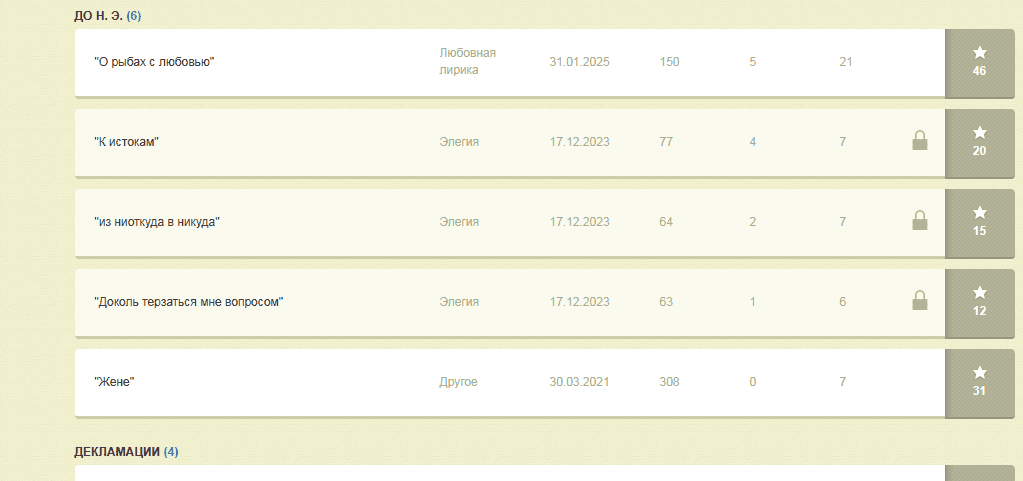

Технический вопрос

Люди, кто-нибудь столкнулся с подобным, как на скрине? У меня стихи разбиты по разделам, в основном по годам. В этом разделе (скрин) должно быть 6 стихов, а отображается 5. В разделе 2025 г. должно быть 25, а отображается 12. За 2024-й год – 29/29, т.е. всё норм. 2023 –42/12. 2022 – 36/11. 2021 – 25/12. 2020 – 19/13. И т.д. Один раздел вообще пропал.

Я почему вынес на всеобщее? Где-то месяц назад уже обращался с этим вопросом к Лене Лесной. Оказывается, такой баг уже был раньше. Починили. Успокоился и забыл. А сегодня опять глянул и решил посмотреть, как у других. Зашёл к нескольким авторам на страничку, человек 6-7. У всех всё нормально. Количество на счётчике совпадает с реально отображаемым. А у меня нет. Может это только автор так видит свою страницу? Или всё же у кого-то та же фигня? И на компе и на телефоне одинаково.

1

Подарить звезду

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ