Wowk

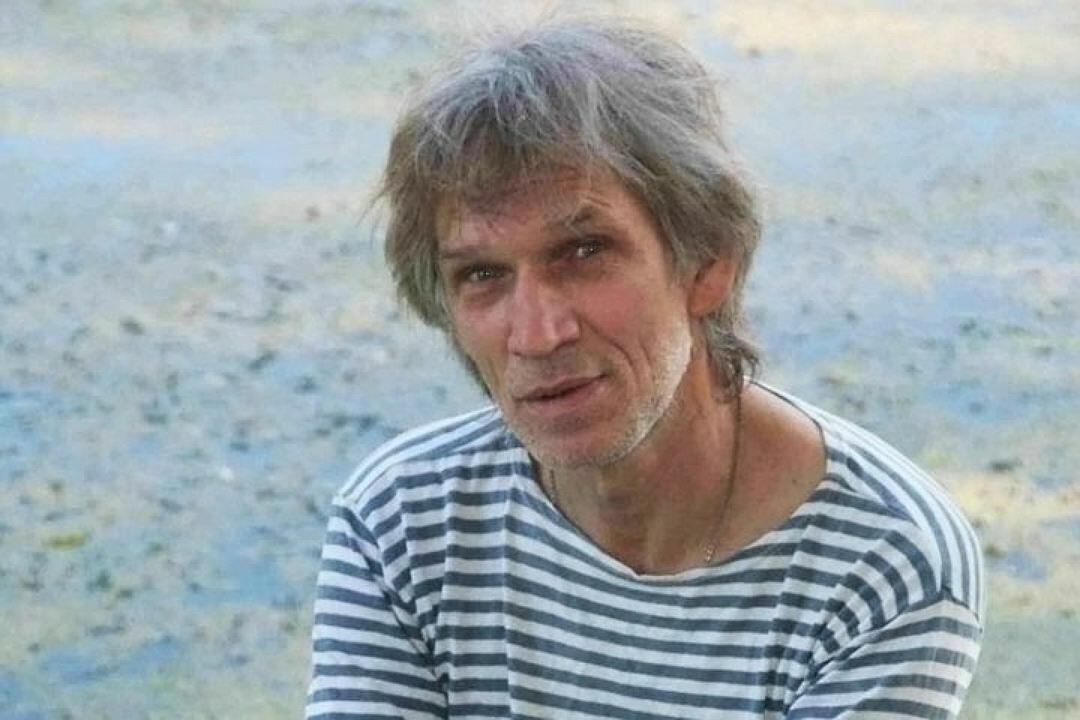

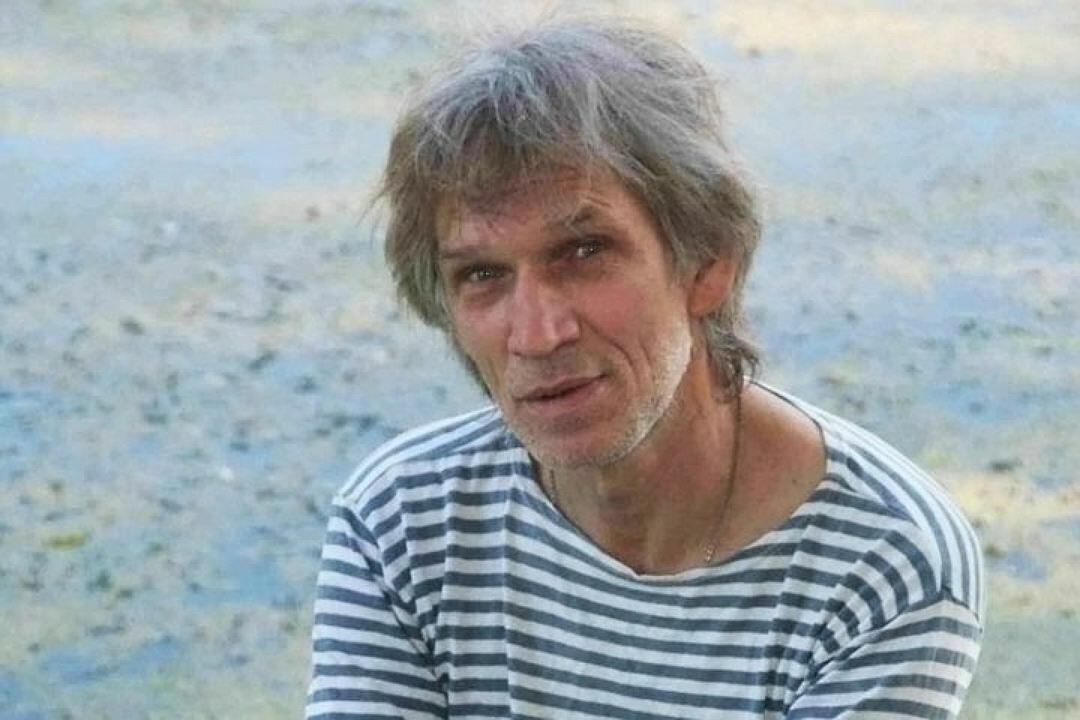

Михаил Анищенко. Бесконечная печаль

5 ноя 2020

Живу судьбе наперекор.

Отпела Русь, отговорила...

Михаил Всеволодович Анищенко—Шелехметский (9 ноября 1950 — 24 ноября 2012, Шелехметь) — советский и российский поэт, прозаик, журналист. Член Союза писателей России.

Жил в Куйбышеве (ныне Самара). Работал фрезеровщиком, слесарем, сантехником, сторожем, помощником мэра, журналистом.

Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Был учеником Юрия Поликарповича Кузнецова.

После того, как Евгений Евтушенко дал высокую оценку творчеству самарского поэта Михаила Анищенко, сказав, что его стихи — лучшее, что появилось в отечественной поэзии за последние тридцать лет, и включил его произведения в «Антологию русской поэзии», это имя оказалось на слуху у любителей изящной словесности.

Стихи Михаила Анищенко наполнены кровью. И рифма «любовь» и «кровь» появляется в них естественно, как естественно рождение живого существа. Порою даже возникает ощущение, что он специально бередит свои душевные раны, чтобы наполнить стихи вытекающей оттуда кровью.

То и дело в них появляется ощущение собственного изгнания из этого мира.

Одно из стихотворений так и начинается:

«Сживают поэта со света..»

Иногда Анищенко, говоря о своём изгнании из мира, называет себя бомжом. Он вспоминает в автобиографии странную историю о том, как некие загадочные люди лишили его дома и чуть не лишили жизни.

Ощущение неприкаянности, ненужности в этом мире сквозит во многих стихах Анищенко.

«Я люблю это время и место,

Шорох трав и мерцанье огня.

Моя жизнь, как чужая невеста,

Никогда не полюбит меня..»

В своей автобиографии Михаил Анищенко повторяет: «Я был не уместен везде».

И, кажется, остаётся ему в его отчаянии только любить «темноту после света и рождение снега во тьме» и прислушиваться к голосу природы-утешительницы, которая уравнивает всех:

«Хорошо мне от тихого дождика.

Хорошо, что у храмов и слег

Для святого отца и безбожника

Одинаково сыплется снег..»

Отчаяние рождает порою удивительные образы. Например, люди в стихах у Анищенко бегут «как мурашки по коже».

Но удивительное дело: в самых безнадёжных его строчках нет уныния, нет сетований на судьбу, что было характерно для эпигонов Надсона. Сами его поэтические образы, в которых есть и энергия, и красота, и отчаяние, парадоксальным образом рождают волю к жизни.

Может быть, спасает его от безнадёжности возникшее ещё в детстве ощущение родства со всем земным?

«Разливайся, земное родство,

Распадайся, тоска листопада..»

Уже первая строка его автобиографических заметок «Что-то было» звучит так: «Бесконечная печаль».

Тоска, спутница космического одиночества, повсюду сопровождает поэта. И в столице, и в деревне, и в дороге. И среди людей, и в уединенном размышлении.

Судьба для него — как дворняжка, которая ненавидит жить в своей конуре. И, развивая этот образ, поэт заканчивает одно из своих стихотворений таким образом:

"И не знают собаки, откуда

К ним приходит ночная тоска".

Эта тоска соединяется с российской тоской, разлитой по всей стране, как во время половодья:

"Живу судьбе наперекор.

Отпела Русь, отговорила.

Под каждым деревом — топор,

Над каждым облаком — могила.

Куда ни взглянешь — всюду топь.

Шагнёшь на мост — а он сгорает.

Как будто это речка Злобь

По всей России протекает".

Бескрайняя российская тоска — то, что объединяет его с соплеменниками.

Михаил Анищенко — из тех поэтов, через которых продолжаются великие русские литературные традиции. Говоря о своём отчаянном одиночестве, он остаётся в русле этих традиций и через века протягивает руку великим предшественникам — Лермонтову, Льву Толстому, Чехову, который однажды сказал, что, как в могиле он будет лежать одиноко, так и на земле жил.

24 ноября 2012 года Михаил Всеволодович Анищенко умер в Самаре от сердечного приступа в возрасте 62 лет.

Я воду ношу

Я воду ношу, раздвигая сугробы.

Мне воду носить все трудней и трудней.

Но как бы ни стало и ни было что бы,

Я буду носить ее милой моей.

Река холоднее небесного одра.

Я прорубь рублю от зари до зари.

Бери, моя радость, хрустальные ведра,

Хрусти леденцами, стирай и вари.

Уйду от сугроба, дойду до сугроба,

Три раза позволю себе покурить.

Я воду ношу – до порога, до гроба,

А дальше не знаю, кто будет носить.

А дальше – вот в том-то и смертная мука,

Увижу ли, как ты одна в январе,

Стоишь над рекой, как любовь и разлука,

Забыв, что вода замерзает в ведре…

Но это еще не теперь, и дорога

Протоптана мною в снегу и во мгле…

И смотрит Господь удивленно и строго,

И знает, зачем я живу на Земле.

Посох

Больше не было вздора и страха,

И, внимая твоей красоте,

Мотыльки поднимались из паха

И летали в моем животе.

Я тонул в твоих солнечных косах,

Говорил неизбывное «да»..

И вздохнул мой ореховый посох,

Плюнул в печь, и ушел навсегда.

Он ушел, и закрылась калитка.

И не знал я, что сразу за сим,

Из шкатулки суровая нитка

Потянулась из дома за ним.

Входит матушка...

Чтоб войти и поклониться, тихо скрипнет половица –

В невесомости.

Сердце сердцу откричало. Нет конца и нет начала

Поздней повести.

Что за звуки? Что за лица? Плакать мне или молиться?

Входит матушка.

Руки пахнут чем-то пряным, позабытым, безымянным…

- Где ты, лапушка?

Хлопнут двери за порогом, вместе с дьяволом и богом

Входит батюшка.

Руки пахнут давним лугом, подпоясанный испугом…

- Где ты, лапушка?

Конь заржёт у коновязи. Из тумана, как из казни,

Входит дедушка.

Руки пахнут, как напасти, весь разорванный на части…

- Где ты, лапушка?

Даль туманом полонится. Снова скрипнет половица.

Входит бабушка.

Руки пахнут Ленинградом, ожиданием и адом…

- Где ты, лапушка?

Пахнет порохом и сеном, и расколотым поленом,

Дымом космоса…

То ли очи? То ли зенки? И стоят они у стенки,

Все без голоса…

Я смотрю в худые лица, вот отец в окне клубится,

Тает бабушка.

Что за муки? Что за повесть? То ли морок? То ли совесть?

- Где ты, лапушка?

Признание

Не смотри, не смотри ты вослед журавлю,

Не грусти у ночного порога...

Всё равно я тебя больше жизни люблю,

Больше Родины, неба и Бога!

Я на вечные веки запомнил одно:

Как сгорают надежды и свечки,

И как небом, упавшим на самое дно,

Освещается домик у речки.

Возле мокрых заборов, соломы и слег

Я люблю тебя тихо и нежно –

Не за то, не за то, что, как дождик и снег,

Ты была на земле неизбежна.

Не за то, что сгорала со мною дотла

И неслышно в сторонке дышала,

А за то, что всё время со мною была,

И как смерть – мне ни в чём не мешала!

Так нальём же в былые бокалы вино,

Сядем рядом у старенькой печки…

И пускай только небом, упавшим на дно,

Освещается домик у речки.

Крик

Под полуночный крик петухов

Он на жизнь свою плюнул и дунул,

И великую темень стихов

В разъяренную печку засунул.

Волновались под лавками мхи,

Шла гроза над пустынею Воли.

С тихим гулом горели стихи,

Лишь одно закричало от боли.

Он стряхнул беспросветную сонь!

Увидав исключенье из правил,

Погрузился по локоть в огонь,

Но уже ничего не исправил.

Покатилась планета во тьму,

В равнодушных созвездьях скитаться…

Что за строки кричали ему

Десять лет он не мог догадаться.

Жизнь рассыпалась, словно пшено,

Разлетелась, как пух по юдоли…

Он сказал перед смертью одно:

«Лишь одно закричало от боли!»

***

Я печально меняю суму на тюрьму,

Подчиняюсь конвою и бою.

Я не знаю – зачем, я не знаю – к чему

Это всё, что зовётся судьбою.

Мне мои горизонты почти не видны.

Слеп я сердцем, душою и глазом.

И виновен я в том, что не помню вины,

За которую жизнью наказан.

Память

Вечером, в поезде, после вокзала,

Где возносились кларнет и труба,

Ты загрустила и тихо сказала:

«Дай мне сойти у любого столба»

Господи Боже, опять захотела,

Так уже было когда-то давно!

Что там – по ходу? Стекло запотело.

Словно с тобою оно заодно…

Что-то живёт, не сгорая, не тая,

Видимо, снова я гол, как сокол…

Ты сумасшедшая или святая?

Бросила бусы и шпильки на стол.

Снова волнение, будто бы в шлюпке,

Снова все тот же душевный разбой…

Анна Каренина в джинсовой юбке,

Что же мне делать, родная, с тобой?

Вспомнив про птицу, про черную кошку,

Крикнув, что я безголовый баран,

Ты уже в тамбуре бьешь по окошку,

Словно курок, нажимаешь стоп-кран.

Тёмная суть рокового возврата,

Или бессмертно безумье одно?

Это ведь было с тобою когда-то,

Господи! Как это было давно!

Значит, не кончилось? Тянется, длится

Всё, что в тебе я пытался убить …

Поезд корежит. Кричит проводница.

Бросились к насыпи – память ловить.

Жемчужина

Ни зла не осталось, ни желчи.

В избушке светлей и светлей…

Как будто рождается жемчуг

В ракушке печали твоей.

Наш дом промерзает, как ящик,

Но я, молодой и босой,

Стою, как глубинный ныряльщик,

Над жуткой твоей глубиной.

Погоди. Помолчи

Погоди. Помолчи. Что ты хочешь сказать? Не о том ли,

Что горит наша роща, горит, словно ведьма, живьём,

Что октябрь-инквизитор рыдает от собственной боли,

И что небо в проколе, и снег примирился с дождём?

Не о том ли, былом, что глядит из тумана в окошки,

Не о том ли святом, что росло на лугах и цвело,

Где росу на цветах мы с тобою лизали, как кошки,

Где от пальцев твоих волновалось, как мальчик, весло…

Не о том ли, о, боль, что мы век доживаем в неволе,

Что уже не ослабить московских удавок и пут,

Что дорога мокра, что сидят мотыльки на подоле,

На подоле твоем, где ещё незабудки цветут…

Не о том ли, что путь уходящих людей необъятен,

Не о том ли, что там, за рекою, клубится содом,

Что уже прилетел из-за речки знакомый наш дятел,

Слышишь, горе моё? Он уже забивает наш дом…

«Не о том, не о том!» - ты не веришь печальной развязке.

«Не о том, не о том!» - ты рукою разводишь дожди…

«Так живи же, живи! И ослабь до предела завязки,

Чтобы билось легко твоё глупое сердце в груди!»

Русский дом

Ночью, в России, ловлю отголоски

Ропота черни и звона цепей.

Холодом каторги папа Домбровский

Дышит над чёрной лежанкой моей.

Где-то жуют ананасы буржуи,

Жареных рябчиков в глотки маня…

Мама Цветаева корку ржаную

Парит в горячей воде для меня.

Жалкие плечи, седеющий локон,

Пёрышко лука на зимнем окне;

И фотография дедушки Блока,

Вместо иконы на жёлтой стене.

Беглость объятий и лёд поцелуев,

Запах картошки на ржавом ноже.

Вот и двоюродный дедушка Клюев

Тоже от голода пухнет уже.

Больше не слышится голос кукушкин,

Зябликов ловят голодные пси.

Месяц на небе сияет, как Пушкин,

Лермонтов вьюгой идёт по Руси.

Будто бы тысячу вечных вопросов,

От золотой головы отстраня,

В печку кидает парик Ломоносов,

Чтобы согреть хоть немного меня.

Я в неизвестность гляжу из тулупа,

Вижу другую Россию сквозь мрак.

Где-то в тарелках горячего супа

Плавает ранний и злой пастернак.

Я уже плачу, но плача не слышу.

Мама тревожно глядит мне в зрачки.

Бродят в потёмках голодные мыши,

Мёрзнут за печкой ручные сверчки.

Нет у нас хлеба, свечей и одежды,

Только вода на седьмом киселе...

Гибель любви, прозябанье надежды,

Видишь ли, Господи, Ты на земле?

Чу! За окном суматоха и ржанье!

Кто-то идёт, раздвигая пургу…

Дверь открывается. Входит Державин.

Весь в золотом Царскосельском снегу!

Господи Боже! Горят канделябры!

Мёд вересковый течёт по устам!

Значит, пора мне вставать и карябать

Вечным пером по тетрадным листам.

Значит, ещё нас косой не скосили,

Значит, ещё нас не выжгли огнём.

Дедушка, бабушка, мама, Россия,

Любим, надеемся, верим, живём!

Некуда небу пойти

Скучно скитаться по датам,

Позднюю славу блюсти…

Есть куда тучам податься,

Некуда небу пойти.

Лошадь по улице скачет,

Девочка машет рукой.

Но не смеется, не плачет,

Домик над черной Окой.

Скоро запечье остынет,

Тени в ночи загалдят,

Пол превратится в пустыню,

Стены листвой зашумят.

Выйдет луна из тумана,

Даль на пороге зевнет.

Спросит прохожая дама:

– Кто в этом доме живет?

Скажет река на закате:

– Глупая птица! Лети!

Небо лежит на кровати,

Некуда небу пойти!

Встреча

Белого голубя в руки лови,

Губы уткни в голубые сирени!

Милая, милая, Спас на крови,

Я в первый раз становлюсь на колени!

После чужих обручальных колец,

После тщеты и оплавленных свечек,

Милая, милая, я – не истец,

И за минувшие дни не ответчик.

Встань над рекою. Смотри и дыши.

Видишь, как в жизни порою бывает! -

Черная туча остывшей души

Самые светлые ливни рождает!

Милая! милая! ты обрекла

Ангела смерти не верить печатям …

Это – с рекой повстречалась река,

Это – два возгласа перед зачатьем!

Почитайте стихи автора

Наиболее популярные стихи на поэмбуке