QUID EST VERITAS?

Что он испытал впервые увидав его? Как своё отражение в осколках разбитого зеркала. Трудно передать это чувство. Многосложная цепочка, которая, тем не менее, началась и завершилась страхом. Но если первый был банальным страхом бессильного перед силой, то последний — страхом смертного перед тем, что именуется Судьба.

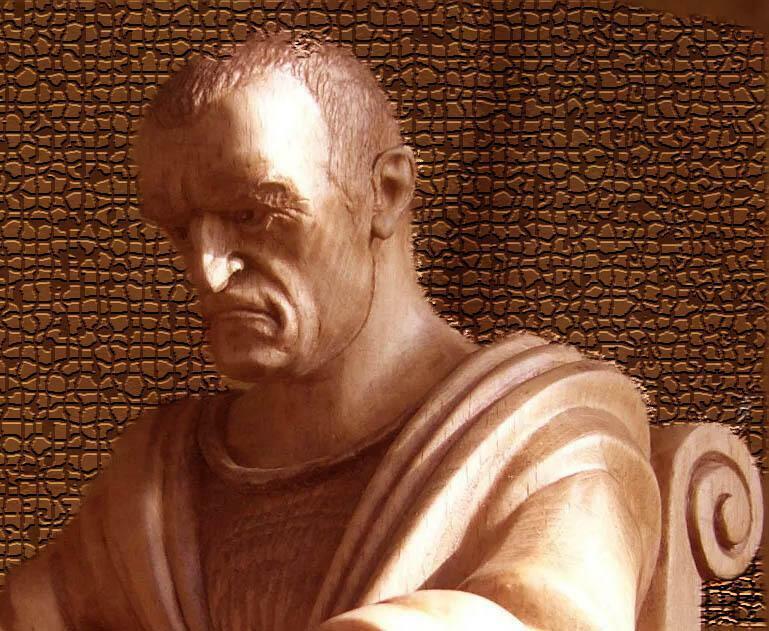

... Вошедший, все ещё щурясь от яркого света, не отрываясь, смотрел на императора. Император смотрел на него. Это продолжалось так долго, что начальник стражи Корнелий Северус, приведший Пилата, принялся осторожно пятиться назад.

Император первым вышел из столбняка.

— Назови своё имя? — спросил он, уже вполне взяв себя в руки. — Чётко и внятно.

— Марк Понтий Пилат. Родом из города Капуя. Всаднического сословия. Был префектом Иудеи, был легатом Двенадцатого легиона Фульмината. Сейчас…

— Сейчас ты никто, — нетерпеливо улыбаясь, перебил его Император.

Пилат едва заметно улыбнулся и пожал плечами.

— Как знать…

— Тебе, я погляжу, весело? Хорошо, бывший префект. Я сейчас тебя ещё немного повеселю. Сейчас ты — государственный преступник. Понятно тебе? Ты был удостоен чести представлять Великий Рим и его Кесаря в Иудее. Тебе было доверено говорить и действовать от моего имени, Тиберия Августа, владыки Рима и провинций. Всё, чем обязан заниматься наместник, это укреплять власть Кесаря и Сената. Всё, что есть благо для государя, — благо и для отечества, — эту простую мысль надобно вбить в головы подданным, сообразительным — словами, тугодумам — дубиной. Самый страшный грех в государстве — не воровство, не убийство, не святотатство, но публичное неповиновение, непочитание императорской власти. Почему? Убийца убьёт одного, ну двух, трёх. А не почитающий власть подрывает основы Империи, и ежели она рухнет, — а Империи как раз оттого и рушатся, что подданные перестают их почитать! — то погибнет людей во сто крат больше, чем способны убить сотни отъявленных убийц и грабителей. А ты…

Император перевёл дух и исподлобья глянул на Пилата. Ему стало не по себе: в глазах преступника, ожидающего своей участи, не было ни страха, ни мольбы! Не было даже волнения. Не говоря уже о благоговении.

— Что это за история с этим смутьяном из Галилеи? Как его там, Иешуа Га-Ноцри? Почему ты так рьяно пытался его защитить? Ведь он отрицал власть Рима и императора! Ты что, не слыхал о Законе об оскорблении величества?

— Слыхал, как не слыхать, когда только о нём и слышно. Но Иешуа ни словом не обмолвился об императорской власти. Он говорил о справедливости. Разве это плохо? Власть должна быть справедливой, или её не должно быть вообще. Так он говорил. Она, власть, на то и дана. Ведь согласитесь, жить по звериным законам человек мог бы и без всяких императоров, префектов, сенаторов, проконсулов...

Пилат говорил, стараясь не глядеть на императора, словно обращаясь к каким-то другим, незримым слушателям.

— Как ты сказал? Опираться на справедливость? — Тиберий говорит любуясь собой, поигрывая голосом. Будто в комнате, опять же, есть ещё кто-то, кроме него, жалкого преступника и стражника с рыбьими глазами. — А как опираться на справедливость? Справедливость — мираж, пустота. Пустота может ласкать взгляд и слух, но на неё нельзя опереться, ежели не хочешь сломать шею. Крестьянин, у которого вор крадёт овцу, считает это несправедливым, а вор — вполне справедливым, ибо вор сыщет тысячу причин, которые заставили его красть, а не добывать хлеб в поте лица. Даже для двух людей нету одной справедливости. Что толковать о тысячах. Справедливость — это слово, призванное утешать, не более. Знаешь, отчего случаются самые большие беды? Когда люди принимаются устанавливать справедливость. Ты знаешь, на какие зверства способна толпа, уверовавшая, что творит справедливость? А человек, громко кричащий: я знаю, где справедливость! — страшнее чумы. — Вот потому-то ты и должен был отправить его на крест, а не вести с ним долгие беседы, отослав стражников и секретаря. А потом, когда всё-таки преступник получил заслуженное, ты принял у себя человека из его шайки, и вместо того, чтобы немедленно отправить его вслед за главарём, отпустил его с миром и даже дал ему денег!

— Веришь ли ты сам тому, что говоришь, великий кесарь? — Пилат говорил, с трудом переводя дыхание. — Власть должна быть разумной. Это и значит — справедливой. Иначе грядёт новый фракиец и вот тогда Империя рухнет.

— Вот как? А моя власть, стало быть, неразумна?

— Стало быть, так, о кесарь. Когда налоги превращаются в удавку, властители ведут себя так, будто нету над ними суда, сановники воруют, даже не скрывая, что воруют, лгут, даже не стараясь придать лжи убедительность, а солдаты идут умирать, не понимая, за что умирают, — это неразумно.

— Прекрасно! Ты, небось, полагаешь, что сказал нечто такое, чего мне не приходило в голову? Вообрази, приходило, и не раз. Как легко сказать: не должно быть неправедных войн! А бывают войны праведные? Волка не накормишь сеном, кролика не напоишь кровью. Государство или есть, или нет его. Если оно есть, рано или поздно оно будет воевать. Мир и война сменяются, как лето и зима. Зима приходит не оттого, что кто-то её хочет, а оттого, что пришла её пора. Хочешь жить в мире с соседями? Это очень просто! Надо лишь сделать так, чтобы так же решили твои соседи. А потом соседи соседей. Да ещё доподлинно убедиться, что никто из них не прячет нож под полой туники. Попробуй, сделай это! Ты такой же преступник, как он. Ты хуже его. Потому что тот был нищим, чокнутым бродягой. А ты — бывший воин, облечённый властью сановник, пусть в прошлом. Но кончишь ты ровно как и он. Я распоряжусь отправить тебя в кандалах в Ершалаим и повесить на кресте на том самом холме.

Тиберий вдруг расхохотался, довольный своей задумкой.

— Ну? Ты ведь этого хотел? Ты теперь счастлив, я надеюсь?

И тут ему вновь стало не по себе. До ледяного озноба. Потому что осуждённый вдруг поднял голову и глянул на него с улыбкой.

— Да. Счастлив. Представь, именно этого я и хотел.

Почему-то это приводит Тиберия в странное волнение. Он вскакивает с трона, смотрит на Пилата почти с ужасом.

— Ну довольно. Прочь! Увести! Стражник! Я сказал — увести!

Стражник равнодушно толкнул Пилата в плечо и те скрылись за дверью.

Тиберий остался в зале один. Он ещё долго сидел, уставясь в одну точку, обхватив ладонями голову, что-то бормоча под нос.

Это было в конце августа, 789 году от основания Рима.

Отзывы

В. Смайликов30.06.2024

Здорово!...

Vivere est cogitare.

Cript1330.06.2024

Не просочившееся в конкурс «Рукописи не горят».

Чуднова Ирина01.07.2024

Cript13, а с каким вердиктом отклонили?

Cript1301.07.2024

Ирина, только стихи, говорят.

Чуднова Ирина01.07.2024

Cript13, а. А то я уж подумала, что там шедевров нанесли невероятных.

Cript1301.07.2024

Ирина, это вряд ли.

Чуднова Ирина01.07.2024

Cript13, вот да.

Cript1302.07.2024

Ирина, рад, что тебе понравилось. Для меня это высокий балл.

Чуднова Ирина02.07.2024

Cript13, мне понравилось, да.