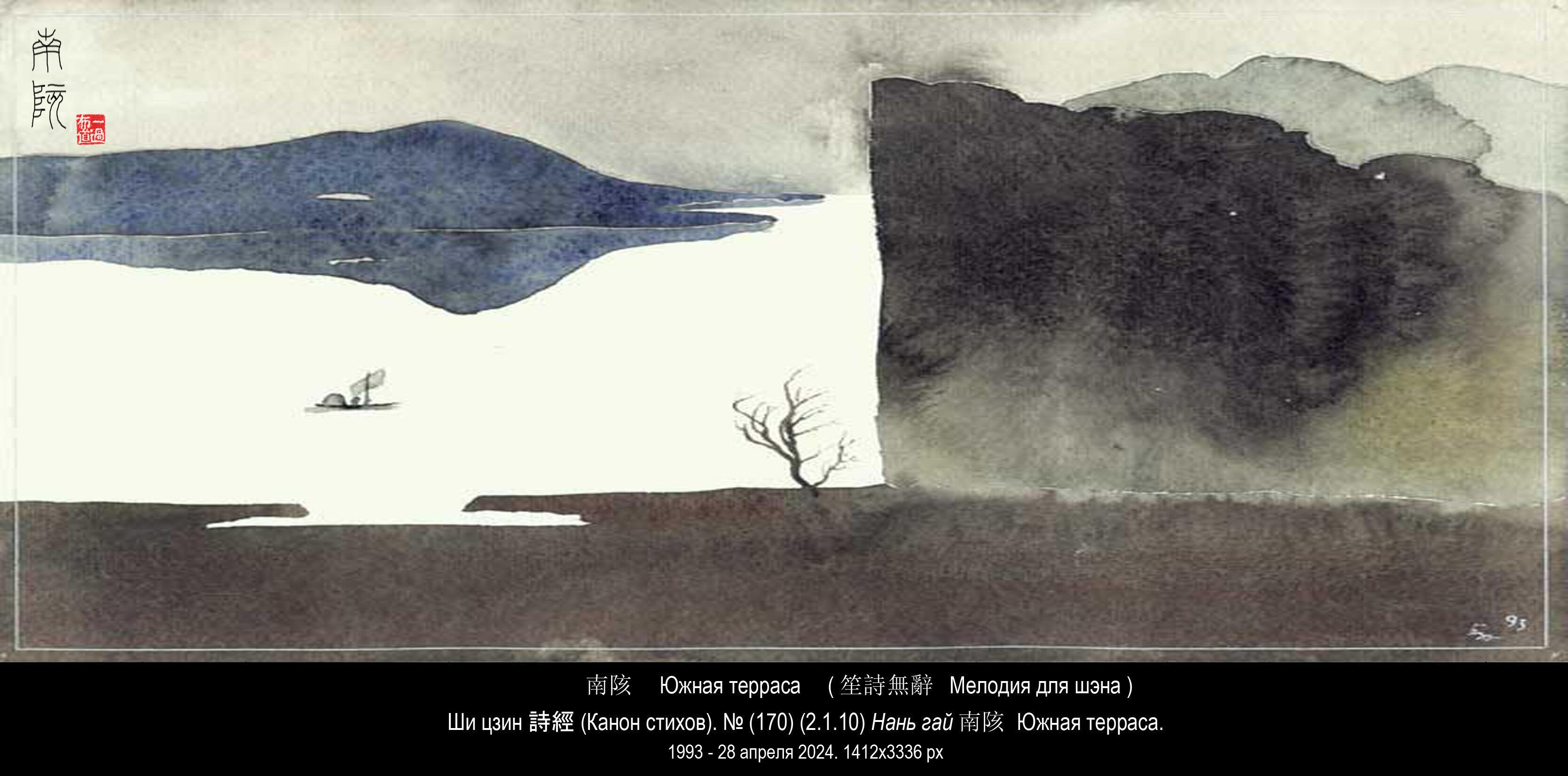

ЮЖНАЯ ТЕРРАСА

ШЕСТЬ МЕЛОДИЙ ДЛЯ ШЭНА

Когда китайскую классическую поэзию сравнивают с деревом в полном цвету и плодах, особенно в пору её расцвета, в эпоху Тан, когда творили Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Бо Цзюй-и и многие-многие другие замечательные поэты, то при этом непременно добавляют, что корни этого прекрасного дерева – в поэзии древней Книги Песен. По-китайски она называется «Ши цзин». Более точно, это Канон Песен, потому что иероглиф цзин обозначает не любую книгу, а ту, что стала каноном в своём жанре.

Книга Песен создана безымянными творцами в 11–6 вв. до н.э., хотя в ней, по-видимому, встречаются и более древние тексты. Согласно традиции, Книгу Песен составил сам Конфуций. Чтобы Вы могли увидеть, как Конфуций оценивал «Ши цзин», я приведу три цитаты из «Лунь Юя» – « Беседы и суждения» Конфуция.

17-ая глава, 9-ый параграф: Учитель сказал: "Молодые люди, почему вы не изучаете «Ши цзин»? «Ши цзин» может вдохновить, расширить кругозор, сблизить с другими людьми, научить, как сдерживать свое недовольство. [Из него узнаешь], как надо дома служить отцу, а вне дома – государю, а также названия животных, птиц, трав и деревьев".

13-ая глава, 5-ый параграф: Учитель сказал: "Хотя он и прочитал триста стихотворений «Ши цзин», если ему передать [дела] управления государством, он не справится с ними. Если его послать в соседние страны, он не сможет самостоятельно отвечать на вопросы. Какая польза от того, что он столько прочитал?"

Казалось бы, эти два суждения противоречат друг другу, но это противоречие вполне разрешается в третьем суждении:

2-ая глава, 2-ой параграф: Учитель сказал: "Если выразить одной фразой смысл трехсот стихов «Ши цзин», то можно сказать, что в них нет порочных мыслей".

300 – столько стихотворений Конфуций отобрал из 3-х тысяч известных в его время. 300 – это округлённое число. На самом деле их 305 или 311 – смотря как считать. Дело в том, что в дошедшем до нас тексте 6 песен имеют только названия – каждое из двух иероглифов, и приписку о том, что это мелодия для шэна.

Шэн – это очень древний музыкальный инструмент, сохранившийся и до нашего времени. Он состоит из резонатора, который раньше делали из тыквы, бамбуковых трубок и медных язычков. В начале XIX века этот инструмент послужил прототипом для изобретения фисгармонии и аккордеона.

Мне захотелось написать эти недостающие 6 песен «Ши цзин». Как оказалось, я был не первый, кто поставил себе такую странную задачу. Первым и, насколько я смог узнать, до меня единственным был некто Шу Си. Этот человек жил в эпоху Западная Цзинь во второй половине третьего века нашей эры; это сразу после знаменитой эпохи Троецарствия, описанной в одноимённом классическом романе Ло Гуань-чжуна. Шу Си был тем, кого по-китайски называли вэньжэньхуа: учёный, литератор, чиновник – стандартное сочетание для китайцев. Мы знаем о нём не очень много.

В книге «Цзинь шу» – «История государства Западная Цзинь» есть 51-ая глава, которая содержит жизнеописание Шу Си. В частности, там написано, что он входил в группу учёных, возглавлявшихся Сюнь Сюем, которая впервые изучала и упорядочивала знаменитые древнекитайские тексты, которые были написаны на бамбуковых планках и обнаружены не то в 279-ом, не то в 281-ом году, когда грабители вскрыли гробницу одного из правителей восточночжоуского царства Вэй, умершего в 3-ем веке до н.э.: не то Сян-вана, не то Ань-ли-вана. Этих бамбуковых планок было несколько десятков повозок. Там были «Го Юй» – «Речи царств», «И Цзин» – «Книга Перемен», и много других, в том числе уже утерянных к нашему времени. Один из этих текстов, ранее неизвестный, получил называние «Бамбуковых анналов». Недавно он издан в переводе на русский язык.

Про Шу Си говорят, что он был не лишён юмора. Мне удалось найти работу Дэвида Кнехтгеса из Вашингтонского университета, которая называется «ПОСТЕПЕННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЦАРСТВО НАСЛАЖДЕНИЯ: ЕДА И НАПИТКИ В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОМ КИТАЕ». И вот там я обнаружил наполовину пересказ, наполовину выдержки из поэмы Шу Си, которая называется «РАПСОДИЯ О МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЯХ». Это красочный поэтический рассказ о том, как готовят и едят пельмени и клёцки, родиной которых, как известно, является Китай.

6 стихотворений, которые Шу Си написал, восполняя «Ши цзин», дошли до нашего времени, но мне не удалось найти их переводов на русский или хотя бы английский языки. Я пытался понять их с помощью словаря, но удалось уловить только самый общий смысл, и то не до конца. Вообще-то я это делал уже после того, как написал свой вариант, чтобы не поддаваться влиянию.

Сочинение подобных стихотворений очень отличается от написания обычных стихов. Мне кажется, это даже больше похоже на работу учёного, историка и текстолога, или переводчика, хотя я никогда переводами не занимался. Но и тут странность: ведь оригинала-то, с которого надо переводить, нет. Нужно было написать такие стихи, которые могли бы быть написаны 3 тысячи лет назад. Точнее, поскольку я пишу по-русски, а «Ши цзин» написан по-китайски, мои стихи должны были выглядеть как русские переводы китайских стихов, утерянных 3 тысячи лет назад.

Прежде всего, нужно было, как писали про Шу Си, «проникнуться духом этой поэзии».

Во-вторых, приходилось довольно сильно ограничивать себя в словарном запасе: а было ли в эпоху Чжоу, тем более, ещё раньше, в эпоху Шан, то или иное слово? Конечно, это касалось не столько самих слов, сколько значений слов, тех реалий, вещей, ситуаций, которые словами выражаются. Чтобы написать такие стихи, нужно было хоть как-то изучить ту эпоху китайской древности, чтобы не наделать совсем уж неприличных ляпов, типа «развесистой клюквы».

Наконец, я старался следовать чисто формальным особенностям поэзии Книги Песен. Прежде всего, это рифма. Я, честно говоря, не очень люблю сплошь зарифмованные стихи. Мне больше нравится, когда рифма появляется изредка, что даёт больший поэтический эффект, или когда она звучит периодически, как бы рефреном. Ещё Маяковский жаловался, что в русской поэзии почти все рифмы уже испробованы, правда, сам умел иногда находить рифмы необычайные. Но тут мне пришлось рифмовать. «Ши цзин» уникален тем, что его стихи оснащены рифмой на тысячу лет раньше любого другого памятника мировой поэзии. Более того, это не случайно вкрапленная в текст рифма, а строгая система рифм, неразрывно связанная с архитектоникой строки и всего стихотворения. Эти рифмы в наше время восстановлены, об этом позаботились ещё ханьские учёные во 2-ом веке до н.э., когда звучание иероглифов не сильно отличалось от древнего. Сегодня мы уже не знаем, как эти иероглифы звучали, поэтому, зная рифмы, мы не знаем ритмический рисунок стихов. Известно лишь, что это была вовсе не примитивная, а очень правильная, подчас сложная и строго выдержанная ритмика.

Китайский иероглиф звучит, как правило, как один слог, но соответствует целому слову или даже словосочетанию в русском, да и вообще, европейском языке. Стих «Ши цзина» – это, как правило, 4 иероглифа. Мне показалось, что лучше всего этому соответствуют четыре стопы силлаботоники. Я выбрал трёхсложные размеры, потому что у них, если можно так выразиться, большая «ёмкость»; ямбом или хореем выразить ту же мысль или образ было бы гораздо сложнее, или потребовалось бы большее число стоп. Я использовал все три размера: амфибрахий, дактиль и анапест – ровно по 2 стихотворения на каждый. Этой математической закономерностью я как бы хотел соответствовать китайской древности. Тогда тексты создавались не просто как последовательность слов-иероглифов, а как своего рода математические системы. Важно было общее число знаков в книге, число глав и знаков в каждой главе, число иероглифов в строке, точнее, в столбце, потому что китайцы писали не слева направо, а сверху вниз. Так создавалась пространственно-числовая структура, имевшая символический смысл. Недаром считается, что в Китае в основе философии, науки, литературы и искусства лежит одна и та же логическая и методологическая основа, которую называют «Наукой и символах и числах» или просто «Китайской нумерологией».

Ещё одной характерной особенностью «Ши цзин» является параллелизм, доходящий до последних мелочей. Известно, что параллелизм и впоследствии был изощрённейшим и любимейшим литературным приёмом в Китае. Но тексты Книги Песен – не просто стихотворения, это именно песни, которые полагалось петь, как, впрочем, и все древние стихотворения всех народов. А в песнях параллелизм, рефрен – это, можно сказать, обязательный приём. Параллелизм в «Ши цзине» – не просто повтор строк, здесь создаётся сложный рисунок, когда, повторяясь, строка в то же время варьируется, меняются отдельные слова.

Отсутствующие стихотворения Книги Песен относятся к разделу «СЯО Я» – Малые Оды. Мне кажется, что когда-то тексты этих песен входили в корпус Книги. За это говорит тот факт, что Малые Оды состоят из 8 подразделов ровно по 10 песен в каждом. Если убрать эти шесть «песен без текста», то 1-ый раздел содержал бы 9 песен, а второй – только 5. Стихи Малых Од не такие вольные, как в первом большом разделе «ГО ФЫН» – «Нравы царств», в них больше пафоса, но всё же меньше, чем в последующих разделах «ДА Я» – «Великие Оды» и, тем более, «СУН» – «Гимны». Я старался учитывать этот уровень пафоса в своих стихах.

Ну вот, я пожаловался на те сложности, с которыми мне пришлось столкнуться. А теперь сами стихи.

1

Первое стихотворение называется НАНЬ ГАЙ – «ЮЖНАЯ ТЕРРАСА». Так переводятся два иероглифа стоящие в названии отсутствующей 10-ой песни 1-го раздела Малых Од.

В стихотворении как бы воспроизводится диалог советника, пытающегося предостеречь царя. Но царь отмахивается от этих предупреждений, в результате чего всё кончается трагически. Драконы и фениксы – это известный в Китае символ императорской власти: дракон – это император, а феникс – императрица. Их изображения и сейчас можно увидеть в Пекине в Запретном городе в мужских и женских покоях.

ЮЖНАЯ ТЕРРАСА.

Малые оды 1-10. 南陔(NAN GAI)(НАНЬ ГАЙ).

30 строк. 4-стопный амфибрахий

1

На Южной террасе гора за спиной,

До самого неба восходит стеной.

От Южной террасы посмотришь на юг:

Квадраты земли и небес полукруг.

Чего нам бояться? Здесь мир и покой.

Лишь птица кричит, улетая домой.

2

Там птица летит, возвращаясь домой,

В туманные дали за жёлтой рекой.

Как птица летит нарастающий звук,

Услышь боевых колесниц перестук.

Чего нам бояться? Здесь мир и покой.

Лишь облако мирное над головой.

3

Там облако жирное над головой,

Грозится водою оно дождевой.

Из облака тёмного струи скользят,

Боюсь, то не воды, а стрелы летят.

Чего нам бояться? Здесь мир и покой.

Покрыты шатры золотою парчой.

4

Накрыты столы ярко-алой парчой,

Уставлены густо вином и едой.

Накрыты столы, пей вино и молчи.

Боюсь, то не кубки звенят, а мечи.

Чего нам бояться? Здесь мир и покой.

Драконы и фениксы дружат с тобой.

5

Драконов и фениксов кружится рой

И падает замертво вместе со мной.

Драконов и фениксов алая кровь

По каменной лестнице падает в ров.

В живых не осталось души ни одной.

На Южной террасе и мир и покой.