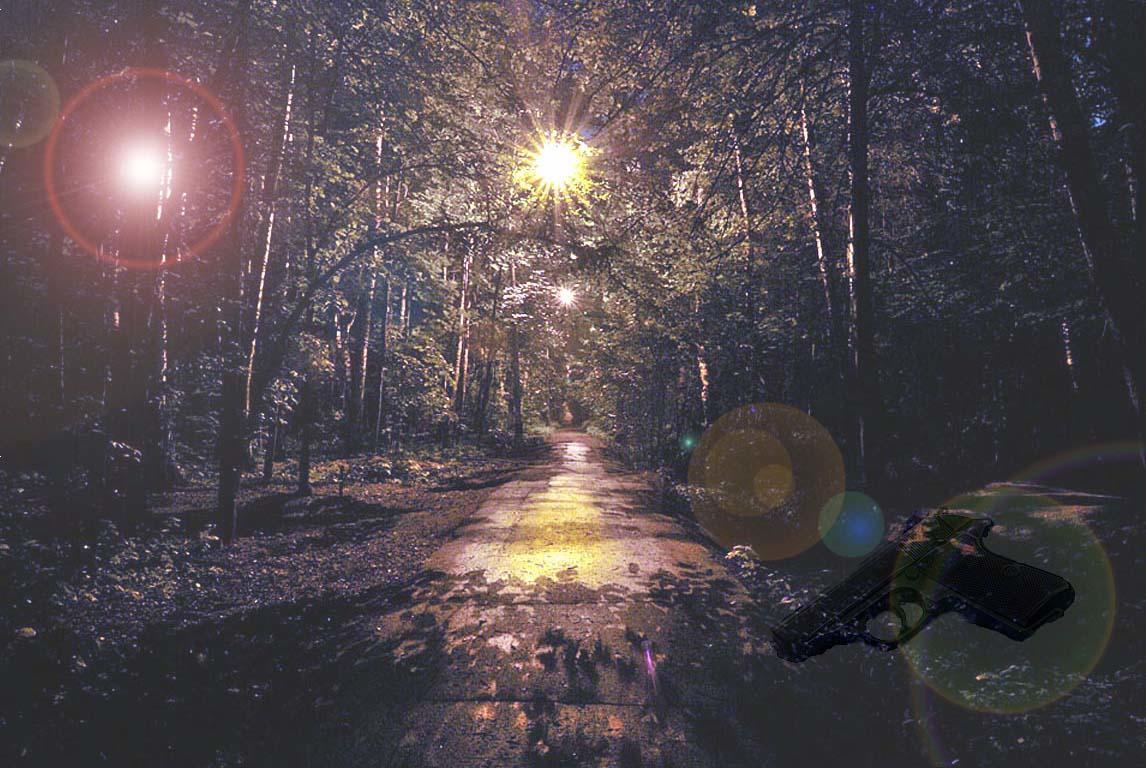

ЛЕСОПАРК

[Повесть]

...Его нашли на отшибе городского парка, на отвесном, заросшем боярышником и бузиной склоне уходящего к реке обрыва. Лет десять назад затеяли тут строить канатную дорогу, да что-то не заладилось, деньги ушли в никуда, от задуманного сооружения остались лишь полукруглые бетонные надолбы вдоль берега. Под одним из них его и нашли.

Одет он был в добротный, недорогой плащ отечественного пошива, темно-серый, с подкладкой в мелкую шахматную клеточку. Такой же темно-серый костюм. Бледно-розовая рубашка, узкий сиреневый галстук, остроносые полуботинки со скошенными вовнутрь каблуками... В карманах — ничего. Решительно ничего, словно кто-то намеренно их вычистил.

Обнаружила его Надежда Владиславовна Зарубина, словоохотливая пенсионерка, жившая неподалеку и имевшая обыкновение ранним утром прогуливаться здесь в поисках, как она выразилась, «душевного равновесия, а также пригодной для обмена стеклопосуды». Речь её являла собою забавный набор вычитанных и затверженных штампов. Едва не запнулась о «неестественно вытянутую» руку. Почему неестественно — не объяснила. Сразу не разглядела, зато разглядев, вскрикнула, выронила три пустые пивные бутылки и с редким при её полноте проворством взлетела по склону наверх. Отдышавшись, решила, что нужно принять меры, заторопилась к опорному пункту милиции — «сообщить спецслужбам». Сообщила, что ей только что самолично найдено мёртвое тело, и выразила всяческую готовность помочь следствию и тут же на месте и высказала несколько вполне убедительных версий происшедшего, кои были выслушаны невнимательно.

Вызванная «скорая помощь», однако, установила, что найденный человек жив, более того, не имеет сколь бы то ни было значительных телесных повреждений. Ссадина над левой бровью и два небольших кровоподтёка, один под нижней губой, другой, более значительный, на шее ниже затылка, недельной давности порез возле правой кисти. Привести в чувство, тем не менее, не удалось, и его увезли во вторую городскую больницу. Однако и там он не приходил в сознание более суток.

Рабочий день уже заканчивался, когда врачу Виктору Егорычеву позвонили в ординаторскую и сказали, что тот вчерашний «найдёныш» вроде приходит в себя. Егорычев пожал плечами, однако спустился на третий этаж, в коридор, где за неимением свободных мест был временно размешен пострадавший.

— Как наше самочувствие. — спросил он и присел на край койки.

«Найдёныш» глянул на него с тревогой, потом со спокойным равнодушием.

— М-м. простите, вы... Вы — кто?

— Я? — доктор усмехнулся. Я — доктор. Врач, понимаете? Зовут меня Виктор Борисович. Егорычев. Запомнили? Ну а вы? Как самочувствие?

— Его-рычев, — он отвлечённо улыбнулся. — Да. Запомнил. А... Я в больнице. Да?

— Ну конечно. Случается с каждым, знаете.

—А у меня... Простите, я что-то не могу вспомнить, а что случилось-то вообще? Мне стало плохо?

— Да трудно сказать. Вообще — черепно-мозговая травма.

— Вот как. — Он напряжённо понизил голос. — Что. очень серьёзно?

— Ну. несерьёзных черепно-мозговых травм не бывает, строго говоря. Но вообще, могло быть хуже, скажем так. Перелома нет. череп не повреждён. В известной мере вам повезло. В известной мере.

— А... я давно здесь?

— Второй день. Ну. утомлять вас пока не буду, отдыхайте. Вы только, если не трудно, адресочек свой сообщите, пожалуйста.— Адрес. Нуда, конечно. — он вновь попытался улыбнуться. — Одну минутку. Так...

Какое-то время он молчал, лицо его то и дело меняло выражение — досада сменялась надеждой, надежда раздражением и страхом.

— Знаете. — он растерянно улыбнулся. — что-то голова разболелась. Я потом, ладно? Уж извините.

— Конечно, конечно. — Егорычев кивнул, глянул на него как-то странно, исподлобья, похлопал легонько по плечу и вышел.

II

Адрес. Ведь как просто. Адрес... Даже смешно. Ну улица, дом, квартира. Улица... Ну — Иванова. Петрова. Сидорова. Краснопролетарская, Вторая Союзная. Нет. не так. Дом... Кирпичный... Панельный. Дверь. Скрипучая... Дальше коридор, необязательно коридор. Что там?

Я пытался вообразить картинку, картинка послушно вырисовывалась и столь же издевательски послушно менялась. Воображение было до идиотизма податливо и липко. Все эти видения уходили, как сквозь сито, ничто не задерживалось, ничто не обжигало: вот оно!

Прошлое оборачивалось скопищем понятий — дом. семья, работа, друзья — правильных, но пустых оболочек, парковый аттракцион с прорезями для лиц. Кошмарный сон без права на пробуждение. Все. что я мог сказать о себе, это то,что я существую. Даже имя, набор звуков, маленькая, но своя жёрдочка, ниша, нора — перестало существовать, та же размалёванная доска с дыркой, что подставишь, то и будет. Некоторое время я безнадёжно силился ухватить хоть что-нибудь в пустом перечне имён: Николай. Владимир, Виктор, .Леонид. Сергей... хоть какой то узелок, зазубрина, за которыми потянется, потянется наконец невидимая нить. Пётр, Аркадий. Никита. Григорий... ждал гулкого, желанного отзвука, за кото рым мглистое безмолвие заполнится наконец светом и звуками... Василий, Александр, Вениамин...Тьма безмолвствовала.

А утром я подумал: а хорошо бы не приходил сегодня этот Виктор Борисович со своими мягким, вкрадчивым, участливым голосом. Очень уж не хочется сегодня этих простых вопросов, на которые вновь нужно бессильно морщить лоб и беспомощно улыбаться.

Сам для себя я уже решил, нет смысла терзать себя, биться о замурованный вход б тоннель дабы вырваться на свет с той стороны сырого осеннего лесопарка. Я понимал, что выход, если только он есть, этот выход, будет найден случайно, нежданно, ослепительным наваждением, которое нет смысла торопить. Но понимал и то. что неизбежно, каждую ночь буду зло и бес слёзно мучить свою затравленную память...

***

На третий день, когда меня только что перевели в палату, пожаловал следователь. Это был маленький человек с редкими, темными волосами и изжелта-бледным лицом. Несмотря на худобу, он неловко и грузно сел на койку, для чего-то потрепал меня по плечу с ободряющей фамильярностью. При этом обнажилось запястье с корявой татуировкой «Люба». Он смутился и убрал руку.

— Филинов Вадим Эдуардович.— Запомню. — я кисло улыбнулся. — У меня память свободная...

— Шутите? — Следователь коротко засмеялся. — Это хорошо. Ну так вы готовы со мной побеседовать?

— Да я-то готов. Знать бы о чем.

— Ну. это всегда отыщется. Так. мне сказали, что вы... ну. вроде, получается, не помните. Ничего. То есть, ни имени, ни адреса? Да?

— Получается, так. Только об этом. Вадим Эдуардович, я бы предпочёл беседовать с врачом. У вас. кстати, как с преступностью в городе?

— У нас? — Филинов глянул на меня удивлённо и усмехнулся. — У нас в городе с преступностью натурально всё в порядке. В том смысле, что имеет место быть. На среднероссийском, так сказать, уровне.

— И громкие дела есть?

— Ну как вам сказать. Так. чтоб уж совсем громкие... Я. по правде, тона вашего не пойму. Вы к чему это?

— К тому, что вам. как будто делать нечего. Ну что вы со мной возитесь?

— Минутку. — Филинов нахмурился. — Совершено преступление. Я его расследую. Не громкое дело? Возможно. Как я могу сказать, громкое дело, или нет. если я не знаю даже имени потерпевшего? Не знаю, кто он.

— Не губернатор. Не министр. Не банкир.

— Положим, вижу, что не банкир. (Он с мстительной въедливостью оглядел меня с головы до ног.) — Но... много странного в деле..,

— Странное в этом деле то. что потерпевший ни черта не помнит. Вот это странно, настолько, что вы. кажется, мне не верите. Но это. повторяю, вопрос скорее медицины, чем правоохранительных органов.

— Э. нет. Странного в этом деле более, чем вы думаете. Что именно? Вас ударили по голове, явно не с тем. чтобы убить. Так не убивают. Ударили всего один раз, больше практически не трогали. Травма, возможно, вообще случайная. Вместе с тем вас как будто спрятали. Или сами спрятались. Ведь старушенция вас нашла по чистой случайности. Спрашивается, зачем? От кого? Случайно? Маловероятно. С возрастом, знаете, всё меньше веришь в случайности.

Филинов достал сигарету, сунул в рот, затем, видно, спохватившись, вытащил и принялся торопливо и неуклюже разминать её пальцами, роняя на колено табачные крошки.

— Вы не из нашего города, можно утверждать наверняка. — Филинов говорил медленно, словно размышляя вслух. — Вы сами спросили: «Как у вас с преступностью в городе?» Стало быть понимаете, что вы не здешний. А? — Он вдруг глянул на меня пристально и цепко. — А в чужом городе без документов, без вещей... У вас же не было ничего. То есть кто- то их взял. Ну вещи, деньги — понятно. А документы? Я на другой день обследовал ещё раз то место. Нашёл следы и окурочек. Всё наисвежайшее. Кто-то приходил туда в тот самый день, когда вас нашли. Может быть, за час до моего прихода. Место там для прогулок не подходящее, склон почти вертикальный, не поленился ведь кто-то спуститься.

— Может, кто-то бросил сверху? Я про окурок.

— Нет. Он был затоптан, прямо-таки вкручен в землю.

— Поспрашивали бы у людей, может, кто видел.

— А я и поспрашивал. Сначала — никто и ничего. Потом выплыло кое-что. Всегда что-нибудь да выплывает. Бомжик один. Ипатьев Анатолий. Так вот, он в парке этом живёт, можно сказать. И он сказал, что подходил к нему человечек. Невысокий, одет — так себе. Ну плащик наподобие...

— Наподобие моего, я понял.

— Что-то вроде. Подходил, пиво предлагал, тот, значит, отказался. Разговор завёл: как, мол, тут, не опасно ли вечерами. Не случаются ли, мол, какие происшествия. Тот и рассказал — вот, мол, недавно нашли тут... Тот: да что вы говорите. Тут же представился журналистом, даже каким-то удостовереньицем помахал, блокнотик вынул. А кто бы, говорит, мне поподробней всё это описал. Тот бомжик и назвал нашу словоохотливую пенсионерку Зарубину. Ну. ту, что вас нашла. Я тут же к ней. Насилу отыскал. Описал того «журналиста». Та упёрлась, нет, говорит, не подходил, не интересовался. Вот не знаю, не то правду говорит, не то врёт.

— Слушайте, а может, он в самом деле журналист?

— Нет! — категорически отрезал Филинов. Даже как будто рассердился. — А то я журналистов не знаю. У нас небось не столица, по пальцам перечесть можно, журналистов этих. Ни на кого не походит. И ещё, — тут Филинов вперил в меня долгий и изматывающе проницательный взгляд. — Интересовалась вами женщина одна. По описаниям, лет тридцати пяти — сорока, хорошо одетая, и вообще, говорят, очень даже недурна собой. Это вам ничего не говорит?

— Нет. Мало ли хорошо одетых да обаятельных. И где она сейчас?

— Где сейчас — не знаю. Говорят, судя по всему — тоже не из нашего города. Постараюсь её найти, это не проблема. Или сама объявится. Ну так пойду я. Вы тут повспоминайте, поразмышляйте. Я вас навещу вскоре. Как говорится, вы нам помогайте, мы — вам. Да, чуть не забыл. — он притворно хлопнул себя по лбу. — Вот такая цифровая комбинация вам не говорит ничего? Шестьдесят восемь, шестьдесят семь, шестьдесят четыре. Ничего? Подумайте.

— Нет, — цифры в самом деле безмолвствовали. — А что это?

— Судя по всему, номер телефона. Листок в линейку из блокнота. Его нашли метрах в двадцати от того места. Ниже, на самом берегу. Вдвое свёрнутый. Написано шариковой ручкой, синей пастой. Второпях. Я ведь по молодости графологией увлекался. Так вот. судя по всему, писала женщина. Ваших лет или постарше. Сильный нажим сверху и слабый книзу. Женщина, похоже, серьёзная, властная. Но эмоциональная, и, следовательно, немного рассеянная. Да и написано в сильном волнении.

— А вы не пробовали позвонить по этому телефону?

— Пробовали, как не пробовать, — следователь вновь глянул на меня с обидой. — Установили, кто это. Администратор гостиничного комплекса «Лето» Анжела Яковенко. Я сам звонил. Ситуацию описал. Ничего, говорит, не знаю. Но мне показалось, что она просто не хочет говорить.

— Говорите, метрах в двадцати? Но это же парк. Там много народу гуляет. Почему это непременно мой листочек?

— Да я и не говорю, что непременно ваш. Хотя место, где он нашёлся, явно не прогулочное. У самого края склона. И потом есть ещё одна фишка. В гостинице той в тот как раз день было совершено убийство. Убит некий Гусаров, вор в законе. Застрелен в упор. Птица залётная, но известная. Человек крайне жестокий, но чертовски расчётливый и хитрый. Нет на него ничего, хоть плачь. Рыло у него и в пуху, и в перьях, а фактов — ноль. Вот отчасти поэтому я вами так заинтересовался.

— Полагаете. — я через силу усмехнулся. — что убийцей могу быть я?

— Вообще-то убийцу, предполагаемого, уже задержали, — следователь поморщился. — Но давать показания он отказывается. То есть вначале отказывался. Потом стал говорить, что про убийство он знал, но убил, вроде, не он, а некий другой человек. Стал я версию отрабатывать — не сходится, всё равно всё на подозреваемом замыкается. И свидетели есть. А вы, стало быть, не припомните ничего? — Он с сомнением покачал головой. — Ладно, отдыхайте.

Он ушёл, оставив после себя мимолётный запах казённого учреждения и недорогого табака. Соседи по палате, до того правдоподобно изображавшие здоровый сон, тотчас пробудились. Один из них, лысый, придурковатого вида коротышка, страдающий сиплой одышкой и изъясняющийся с постоянной, бессмысленной добавкой «с понтом дела», вдруг подошёл уверенной походкой ко мне, смерил долгим взглядом и подсел на то самое место, где только что сидел следователь Филинов.

— Грамотно, — сказал он и ободряюще кивнул.

— Что грамотно? — поинтересовался я без особого интереса.

— Грамотно со следаком говорил. Он, конечно, в это фуфло не верит, ну насчёт памяти. И я тоже бы не поверил. Сериалы мексиканские, с понтом дела. Мама не помнит дочку, дочка не помнит внучку. А ты хорошо держишься, спокойно. Мне нравится. Голос уверенный. Главное, не увлекайся. Слишком спокойно тоже нельзя, нюх потеряешь. И пришьют тебе того мертвяка из гостиницы как пить дать...

— Слушайте, идите к себе. Я не понимаю, о чем вы говорите, и понимать не хочу.

— А, вот так, да? Ладно, Петрович. Я не обидчивый. Выздоравливай. Будет настроение — поговорим. А так — что зазря мудями трясти.

— Какой ещё Петрович, — я почувствовал какой-то странный, тоскливый толчок изнутри. — Почему вы решили, что я — Петрович?

— А ничего я не. решил. Я сам Петрович. Николай Петрович Студенцов, сын собственных родителей. Вот и тебя по простоте записал в Петровичи. А ты чего побледнел-то как? Может, сестричку вызвать? Или ты вспомнил что-нибудь? Дык скажи, я — могила.

Ничего я не вспомнил. Лишь тёмная боль в затылке. Тотчас, однако, прошла. Но что-то там было, за этой тяжкой пеленой, что-то было.

— Молчишь? Ну молчи. Молчи и слушай, — он вдруг понизил голос до сдавленно свистящего шепотка. — Если ты не ваньку валяешь, с понтом дела, а у тебя в самом деле, — он покрутил пальцем у виска, — эта самая амнезия, так завтра сюда человек один придёт, который, вроде, может тебе помочь. Если ты в самом деле, — он приподнял толстый, жёлтый палец, — хочешь вспомнить. Если нет — и базару нет, скажу, мол, свободен, ошибочка вышла, с понтом дела. А?

Он вперил в меня тяжёлый взгляд тугодума. Пришлось кивнуть.

— Ну, отдыхай, — он тоже кивнул и отошёл в сторону уверенной походкой человека, полагающего себя хозяином чужой судьбы.

III

Петрович. С одной стороны он никак не находил связи между собой и этим прозвищем. Вместе с тем это слово, он это тоже ясно ощущал, как-то окольно связано с неким отрез- ком его жизни.

Ночью он долго не мог уснуть, хоть сестра и дала ему ка- кую-то маленькую пёструю таблетку. Он неподвижно лежал на спине, сцепив ладони под затылком, рассеянно вглядываясь в блики от проходящих за окном машин, и бессознательно ка- тал в памяти это бесцветное прозвище. Петрович. В какой-то момент имя переросло в звук. Он как будто услышал, как некий голос надтреснутый, недобрый, произносит его. Но звучит оно не как имя, а как прозвище. Попытался вызволить из памяти лицо говорившего — не получилось. А во сне вновь пошла неторопливая череда незапоминающихся образов, унылые, серые барханы... Пробуждаясь среди ночи, под храп и бормотание соседей по палате, он пытался восстановить в памяти увиденное там, за чертою сна, и опять ничего. Лишь однажды — короткое, тягостное виденье, причём совершенно отчётливое: запертая дверь и какой-то, хитроумный замок. Чтобы его открыть, было необходимо всего лишь какое-то простое вращательное движение, но оно почему-то не удавалось. Ему нужно было выйти из некоего полутёмного тесного помещения, и этот замок мешал ему это сделать. Он почему-то боялся включить свет. И ещё — обернуться назад...

***

С утра коротышка был демонстративно спокоен, на него даже не глядел, насвистывал дурацкий мотив, затеял вялую ссору с толстой добродушной санитаркой по имени Снежа на, после чего принялся громко зазывать её ночью встретиться в душевой. Перед обедом куда-то надолго пропал. С одной стороны это вызвало облегчение, с другой — смутное беспокойство. Не пришёл и в обед. Зато в тихий час прокрался по-кошачьи в палату и тихонько тронул его за ногу.

— Слышь, Петрович. Айда по-тихому.

— Куда? — встрепенулся он, хотя и не спал.

— Куда! Опить что ль память потерял? Тот человечек пришёл. Я его провёл по-тихому, он в душевой сейчас. Ключи у меня.

Коротышка уверенно, не оборачиваясь, подошёл к двери и вышел в коридор, а он покорно встал, поправил одеяло на койке и так же на цыпочках, вышел за ним. Душевая находилась этажом выше. Коротышка шёл впереди, ступал мягко, бесшумно, хоть его прямо-таки распирало от значимости происходящего. А он также осторожно плелся следом, не зная, куда девать колючую, ознобную дрожь, невесть откуда мявшуюся.

Так же бесшумно коротышка отпёр дверь, сперва вошёл сам, затем за рукав молча втянул его.

Там. благочестиво сложив ладони на коленях, сидел на отопительной батарее долговязый, плохо одетый человек с редкими, нестриженными рыжими с проседью космами и встревожено бегающими глазами. Завидев его, он почему-то поспешно вскочил на ноги, смешно прищурился, так что клочковатые рыжие брови почти закрыли глаза, и вздохнул.

— Ну да. — он радостно кивнул, — точно, он.

Однако коротышка деловито прижал палец ко рту и запер дверь.

— Тише говори, чай не на демонстрации трудящихся.

Подошёл к нему и присел на корточки.

— Ну давай. —он кивнул, словно дозволяя. — рассказывай что ли. Что да как. Только тихо, ещё раз прошу.

— Ну, значит, — долговязый откашлялся. — так вышло. Я неподалеку работаю. В парке Горького. Разнорабочий, можно сказать. Числюсь слесарем, делаю, что скажут. Там и живу, в парке, где разрешат. Одно время в комнате смеха ночевал, меня после этого Райкиным прозвали. В тот день, в пятницу ->то было, мы с контейнер разгружали для ресторана «Лето». Пиво, кока-кола, ещё что-то. Я и Генка Бергер. Потом к нам ещё один хмырь присоседился. Имени не знаю. Генка его по кличке называл. Кличка такая смешная — Педагог. Он подошёл, когда мы, считай, почти всё и разгрузили. Я Генке говорю: на хрена, мол, он сдался, делиться с ним. Но Генка говорит, ничего, он человек хороший, можно поделиться. Может, он и хороший, но сачок изрядный. Или здоровья совсем нету. Одни ящик отнесёт, потом за бок схватится, кривится, стонет Пока кривится, мы ещё по два ящика донесём. Но с Генкой не поспоришь.

Когда всё оттаскали. Гафиз. кладовщик из «Лета», дал нам пузырь «Русской» и пачку сыра, хотя литр обещал, азер чёртов».

Я ему говорю: ты бога побойся, мы ж договаривались. А он смеётся, хочешь, говорит, Гюрза тебе всё объяснит? Гюрза — это собака у него, ротвейлер. Сука окаянная, сохрани бог. Ну взяли пузырь, выпили. Не хватило. Потрясли карманы, наскребли на две бутылки пива. И тут вдруг этот Педагог подскочил, увидал, вроде, кого-то, и заверещал: сейчас, говорит, будет нам и на пивцо, и на беленькую, и на кое-что ещё. И — шмыг к гостинице. Там гостиница есть, рядом с рестораном, тоже «Лето» называется. Генка за ним увязался. Я гляжу, они гостиницу прошли и идут в сторону магазинчика «Огонёк». Зашли и пропали надолго. Я подошёл поближе, в магазин, от греха подалее, не вхожу. Выходят. И вместе с ними — вы. А у вас вид такой... Ну, извините, вроде, не в себе вы были. Дальше я плоховато помню. Помню, что кулёк, что у вас в руках был, уже почему-то у Генки оказался, а Педагог с вами разговоры непонятные говорит. Я только помню вы всё о каком-то Чиполино, вроде говорили...

— О ком? — переспросил он и тотчас похолодел от какого- то тяжёлого, тоскливого толчка изнутри.

— Чиполино! — вдруг возбуждённо выкрикнул долговязый, однако тотчас испуганно округлил глаза, зажал ладонью рот и перешёл на торопливый шёпот. — Ну этот, сказка ещё такая была. Я так понял, что Чиполино — это вроде кликухи. И, вроде, Чипполину того не то порезали, не то застрелили. Когда Педагог этот вам про то сказал, вы поначалу не поверили, а он вам — газетку. С собой носил, будто знал, что вас повстречает. И там, в газетке, вроде как всё про это дело написано. Вы как прочитали газетку, так совсем с лица сошли, дали этому шакалу Педагогу ещё сотенную и говорите, мол, душевно извиняйте, но мне идти надо. Бергер вякнул, мол, ещё бы надо с него стрясти. А Педагог — ладно пусть идёт, я знаю, где его искать, стрясём с него ещё.

Дальше понеслась карусель по полной. Вначале мы ту вашу бутыль опростали, потом ещё взяли. В какой-то заход возле магазина нарвались на Расписного. Это шпанёныш, сявка малолетняя, анашист. Расписным его назвали потому, что у него татуировка во всю грудь. «Вам не понять, вы не любили». Я, по правде, его боюсь, как черта. Привязался к нам. Ему попробуй не дай, он чуть что, за бритву хватается, она у него где-то в рукаве по-ловкому на резинке приспособлена. И вот тут Педагог говорит ему: возьми, мол, вон у того гражданина, он мне, говорит, деньгу должен, да всё не отдаёт. Я глянул, а там, значит, опять вы. Из гостиницы вышли и прямым ходом туда, в лесопарк

— Лесопарк? — он вновь содрогнулся. — Как вы сказали?

— Ну да, — удивился долговязый, — так то место на называется. Там, где ресторан, аттракционы, карусели-марусели, там парк Горького. А уж дальше — то Лесопарк. Глухомань в общем. А что?.

— Н-ничего, — он встряхнул головой. — Странным показалось.

— Вот и я говорю! На ночь глядя, да в темень окаянную. А вы идёте, да ещё быстро так, будто дело у вас какое Ну вот, он этой урке сопливой на вас и кивает. Я ему говорю шёпотом, мол, порежет ведь Расписной хорошего человека. А он мне: вывернется твой человек, фортуна у него добрая. Ну пошли мы допивать. Только в беседке за старым планетарием пристроились, вдруг этот назад Расписной бежит, глаза дурные, видать, нас ищет. Я Педагогу говорю: пригнись, может пронесёт. Да не успел, увидел он нас, в беседку влетает и с налёту Педагогу — ногой в бок. Педагог посинел, сполз с лавки. А тот уже бритву свою из рукава вытряхнул. Ты что, говорит, сука мочёная, не сказал, что у него ствол? Тот сипит, кашляет, головой мотает, клянусь, мол, знать не знал, мужик не из блатных, откуда мне знать про ствол. Насилу этого Расписного угомонили. Водки налили. Обмяк, вроде, поначалу. После опять взвился. Он, говорит, меня на карачках ползать заставил, как петуха топтаного, руку чуть не поломал. На крик ещё пацаны набежали. Кто-то из них и сказал: давай, вроде, отымем ствол у фуфела позорного. По-тихому подкрадёмся, навалимся. Ну и побежали всем кодляком. Правда, не все, ствол — штука серьёзная. Зато Педагог, козел старый, с ними увязался. Кровью плюётся, а бежит. Я, говорит, попробую их остановить.

В общем, минут десять прошло. Гляжу, бежит Педагог обратно, один. Мимо пробегает, рукой машет, бежим, мол. Мы с Генкой припустились, драли до самой котельной, чуть сердце не выпрыгнуло. В котельной отдышались. Я Педагога спрашиваю: что там приключилось-то? А ничего, говорит, не было. Не нашли его. Как сквозь землю канул. Это вы, значит. А я гляжу, у него чемоданчик в руке, на ваш похожий. Я говорю, откуда это? Он хохочет, остановиться не может. Это говорит, евоный чемоданчик. На аллейке лежал. Пацаны его не углядели, а я прихватил и — дёру! В чемоданчике одёжка была, бумажник и документы. Денежки они ваши между собой поделили, чуть не разодрались.— Одёжку Генка забрал. А вот документы — не знаю. Не то Генка взял, не то Педагог, не то вообще выбросили, тоже запросто. Главное, спросить не у кого. Педагога шпана до полусмерти отфоршмачила, видать, приметили, как он чемоданчик спёр. Заточкой ткнули в бок. Сейчас в больничке, говорят, кончается. А Генка как про то услыхал, тоже в бега подался. Три дня ни слуху ни духу. Хотя Расписного давеча менты повязали. Загремит в колонию или в тюрягу. Может, объявится теперь Генка. Вот так... А я вас искал, между прочим. На то место в лесопарке приходил. Даже в гостиницу заглянул. Администраторша сперва меня вон погнала, потом через пацана, что машины моет на стоянке, вернула, велела меня вас отыскать. Приплатила даже. Сказала — журналистом прикинься, блокнотик дала, ксиву завалящую. Говорит, во второй горбольнице, вроде есть кто-то. Поинтересуйся. Ну вот я и...

— Ии-те-ресное кино! — Коротышка вскочил на ноги и победно прошёлся по душевой оглядывая обоих. — И что теперь будем делать?

— Делать! — Долговязый раздражённо покосился на него. — Снять трусы и бегать. Твоё дело — уколы да клизмы. Деловой нашёлся.

— Не скажи-и! — запел Коротышка. — Моё дело — защищать права обездоленных за умеренную плату. Я теперь для него вроде как...

IV

Коротышка не успел договорить. Дверь в душевую распахнулась и у порога грозно возникла санитарка Снежана, женщина богатырских форм.

— Вон они где. Как сразу-то не догадалась! Ты у меня, Студенцов, вот уже где сидишь, я на тебя, паршивца, точно жалобу буду писать. Тебя завтра же из больницы выпрут, помяни моё слово.

— Снежапочка-лсжаночка! — тонко заблеял Коротышка, но санитарка злобно зыркнула на него из-под бровей и он испуганно затих.

— А вас, гражданин, — она глянула на меня с осуждением, но уже слегка смягчившись, — к главврачу зовут. Обыскались все вас. Разве можно так? Пас же потом наказывают. Постыдились бы хоть.

— А что у главврача? — осмелев, поинтересовался Коротышка.

— А тебя, хмыря, спросить позабыли, — вновь насупилась Снежана. — Шагом марш на место. И бомжи этой рваной чтоб духу тут не было!..

Возле лифта она, подобрев сообщила, что у главврача меня дожидаются трое: мужчина (так себе серенький весь, как хомячок, глянуть не на что) и женщина (та — ничего, одета фактурно; фигуристая, всё на месте, и при деньгах, по всему вилять). И ещё одна женщина. Та моих годов, одета так себе. Неинтересная, в общем, гражданка.

***

Мужчину я узнал сразу. Следователь Филинов. Женщина же была впрямь «фигуристая». Едва подкрашенная брюнетка, волосы густые, хорошо, хотя чуть старомодно уложенные, сидит вольно, нога за ногу. Глаза большие, тёмные, ресницы длинные и, похоже, свои, не накладные. Интересно, кто такая? Неужели она меня знает и даже разыскивает? Что-то есть в этой манере улыбаться — одной половиной лица, в манере сидеть — вызывающей и вместе с тем по-звериному настороженной, нечто знакомое. Чужое, не моё, но знакомое. Увидев меня, женщина переменилась в лице, разом подалась вперёд, открыла рот что-то сказать, но почему-то осеклась, неловко улыбнулась.

Другая всем видом показывала скуку и неудовольствие.

— Ну вот, уважаемая, — сирописто заговорил нараспев, косясь на брюнетку, полный, щегольски одетый мужчина со щекастым, барсучьим лицом, видимо, главврач, — вот он, наш, как его называют, «найдёныш».

Он глуповато хихикнул, вновь глянул мимо меня на женщину. Та искоса поморщилась от его липучего взгляда. Немного, впрочем, наигранно. Вновь посмотрела на меня, явно не зная, что сказать.

— Ты... Простите, вы меня не узнали? — с трудом сказала она, нарочито громко откашлявшись.

— Нет, — ответил я со всем возможным сожалением. — Пока во всяком случае. То есть, я бы с удовольствием...

— Понимаю, — женщина кивнула. — А если...

Тут она лучезарно улыбнулась, откинулась назад и обвела туманным взором главврача и следователя.

— А вот если бы вы — мне очень неудобно, конечно, — буквально-таки на пару минут нас оставили здесь одних. Самая малость, а? И всё бы разрешилось. Как говорится, в интересах следствия.

— Однако... — главврач прямо-таки задохнулся от неожиданности. — Я даже не знаю...

— А что тут знать, — сладко пропела женщина, откинув назад голову и шумно, полной грудью вздохнув, — что знать-то, Роман Ильич. Делов-то, ещё раз повторю, на пару минут. Ну на пять. А?

— Ну знаете, — суетливо и восторженно закудахтал главврач, — из моего кабинета меня ещё пока никто не выпроваживал. Вы просто злоупотребляете моим восхищением вами, однако я...

— Да ладно вам! — неожиданно подала голос вторая женщина. Говорила она сипловато, придушенно. — Такая мадмуазель вас просит, а вы натурально менжуетесь. Успеете в кресле насидеться. А я, товарищ следователь, может, пойду уже? Не припомню я его, точно могу сказать.

Она поднялась и, не дожидаясь ответа, вышла.

Главврач раздражённо поморщился ей вслед, но кисло улыбнулся и кивнул в сторону брюнетки.

— Ну и чудно, — сладко пропела она. — Буквально пять минут.

Главврач комично пожал плечами, кивнул следователю Филинову и оба почему-то на цыпочках вышли из кабинета. Причём последний без всякого сожаления, скорее с интересом.

— Послушайте, — сказала женщина, с которой мгновенно слетела самоуверенность и насмешливое кокетство, — вы в самом деле меня... ну как бы никогда не видели? Ну хотя бы дайте знать, что ли?

Я пожал плечами.

— Ну хорошо, — женщина вновь шумно вздохнула, — давайте попробуем так, — она вдруг расстегнула молнию на сумочке и вытащила...

Странно, но в тот момент я вдруг с ослепительной ясностью понял, что именно она вытащит из сумочки. Я ещё остерегался заглянуть за полосу этой ясности, ибо ещё не обрёл опору, лишь осознал, что она где-то здесь, неподалеку, надо лишь протянуть руку. На женщину я в этот момент старался не смотреть, ибо знал, стоит поднять глаза...

Это была сложенная вчетверо газета. Внимательно глянула на меня и осторожно протянула, указав пальцем, где надлежит читать.

А мне уже и не нужно было читать. Я знал это слово в слово, будто специально заучивал.

***

{Вчера около девяти вечера на перекрёстке улиц Пархоменко и Калужской, у входа во вновь открытую гостиницу «Камея» произошло ставшее, увы, привычным для нашего города преступление: заказное убийство. Из проезжавшего мимо автомобиля «Жигули» девятой модели был буквально изрешечён пулями человек, личность которого удалось установить почти сразу же. Это Анатолий Чепик, известный в криминальных кругах под кличкой «Чипполино». Пострадавший скончался на месте. Стрелявший, всадив в него едва ли не целый магазин автомата Калашникова и прихватив с собой его кейс, скрылся в автомобиле.

Надо сказать, убитый мало напоминал персонажа детской сказки. Это был находящийся в розыске по подозрению в причастности к по меньшей мере двум громким преступлениям криминальный авторитет. Известен он был с одной стороны как безжалостный наёмный убийца, с другой стороны, как один из руководителей теневого бизнеса. Явление весьма редкое.

Имя Анатолия Чепика упоминалось, в частности, в связи со всколыхнувшим недавно город убийством влиятельного предпринимателя Виктора Гурьянова, известного под кличкой «Бурьян» и его телохранителя. То, что исполнителем и по сути организатором этого жестокого убийства был именно Чепик — факт практически доказанный.

Прослеживалась связь и с загадочной гибелью в сентябре этого года служащей банка «Центурия» Жанной Воронцовой (имя в интересах следствия изменено)...}

АННА

...И долго ещё потом он с каким-то отстранённым удивлением приглядывался к самому себе. Это он? Павел Воронин, сорока двух с небольшим лет от роду, седоватый с висков шатен, с аккуратными, заостряющимися книзу усиками, серо-голубыми (в зависимости от освещения) глазами, мягким голосом, немного грудным, но одновременно с едва заметной мужественной хрипотцою? Нет, ничего и никуда не ушло, всё осталось на месте, но это-то и было странно и тягостно. Все, что ещё вчера было его исконным, что делало его по-своему неповторимым, стало вдруг чужим, ненужным, жалко-лицедейским. Следовало, как казалось ему в эти короткие мгновения, стать самим собой, настоящим.

Отчётливо понимал Павел Воронин только одно: с того ужасного ночного телефонного звонка, когда равнодушно-участливый мужской голос сообщил ему о том, что случилось с Анной, началась чужая жизнь, которая с мимолётной бесцеремонностью взломала всё то, что казалось ему незыблемым...

***

— Алло... Павел Валерьевич? Алло, вы слышите меня?

— Да, да, слышу. Говорите!

Воронин, спросонок едва не смахнув с тумбочки телефон, одной рукой прижимал к уху трубку, другой искал на ощупь кнопочку ночника. Кнопочка отыскалась наконец. Воронин обнаружил, что уснул, не раздевшись, что часы показывают двенадцать ночи, и что в доме какая-то особенная тишина, которая бывает, когда Анны нет дома.

— Я, Павел Валерьевич, по поводу вашей жены. Анны... Анны Владимировны. Н-да...

— Что по поводу Анны Владимировны? — Воронин ещё не мог выкарабкаться из сонной одури. — Она... Где она вообще?

— Она здесь. То есть в больнице, да. Тут, понимаете...

— В больнице?! — Воронину вдруг показалось, что его капризно-возмущённый тон может как-то отвратить нечто темное и невообразимо страшное, невесть откуда и невесть зачем среди ночи явившееся.

— В какой такой больнице?! Что-то случилось? Алло, говорите. Случилось что-то? Да не молчите вы. Что вы молчите!

— Я не молчу. Да, случилось. Вы приезжайте. Тут...

— Что, прямо сейчас?.. — Он понял, что сказал какую-то нелепость. — Да, да, конечно же, я сейчас. Что-то серьёзное, да?

— Да уж...

— Но с ней всё в порядке? Она... жива? Что значит — «да уж»?

— Вы приезжайте, — упрямо долдонил голос. — Первая горбольница. Академика Павлова, два.

— Да, хорошо. Но она жива? — он словно ставил условие.

— Н-нет, — голос ответил помолчав, словно набравшись твёрдости. Тут же скороговоркой, словно боясь передумать, выпалил. — Анна Владимировна скончалась... Из окна.... Десятый этаж, понимаете? Я ничего не знаю. Больше... Вы приезжайте, пожалуйста. Первая горбольница...

Трубку повесили.

Воронин встал, поспешно отошёл подальше от ярко-оранжевой пластмассовой подушечки телефона, будто именно от неё исходила та непостижимо ужасная угроза. Нет, чушь это все, чушь. Ошибка. Одному мужику тоже позвонили, ваша жена, говорят, умерла. А она, ха! — рядом с ним лежит. Он говорит: сейчас проверю. Да нет, говорит, жива. Ха-ха! Сейчас всё выяснится. Сейчас позвоним... На работу. Мало ли, случалось и до ночи... Он вспомнил вдруг: «...Десятый этаж, понимаете?» Её комната как раз на десятом... Ну и что! Он лихорадочно забарабанил пальцем по кнопкам... Занято!!! Ну конечно, господи! Сидит, болтает с кем-то, дура! Вот ведь дура, а! Так, ещё... Теперь свободно. Ну давай, бери... Вот дура. Да бери же ты, черт! Ладно, мы ещё раз.

И опять всё те же длинные, безжизненно тяжёлые гудки. Никого. Ну оно и верно. Кто ж будет до двенадцати ночи — на работе... Так. Регинка! Запросто может быть у неё. Одинокая красотка. Ладно ещё номера все на виду... Так, долго не берут. «Алло, Регина? Разбудил? Ладно, виноват. Я вот, что хотел... Догадалась? Ну слава богу. Она спит что ли?... Как это, кто? Анька!... У тебя нет? А... мне показалось... Ну извини. Давай...»

Он растерянно положил трубку. Ну где же, где же? Что ж теперь, ехать? Ну вообще съездить-то, пожалуй, надо...

На тумбочке мелодично замурлыкал телефон. Ну наконец- то! Он, словно боясь упустить что-то, хватает трубку.

Регина. Голос какой-то чужой, сорванный. Говорит вполголоса, с придыханием. Так бывает, когда трубку ладонью прикрывают. Будто боится, что кто-то услышит. Видно, не одна.

— Слушай, мне ведь сегодня Анька звонила. Часу в одиннадцатом. Говорит, дело у неё ко мне. Какое такое, спрашиваю, дело? Она начала говорить про какое-то кафе, потом бросила и говорит, ладно, дай бог, завтра встретимся, расскажу. Толком не поняла, чего она хотела. Я говорю, ты выпила, что ли, Анюта? Она хохочет. Просто хохочет во всё горло. Мне ещё этот смех не понравился. Ты, Паша, позвони-ка ей на работу, а? Может, там? Потом сразу мне. Я уж теперь один черт спать не буду...

***

В вестибюле больницы его окликнул маленький, бестолково мечущийся человек в куцем белом халате, накинутом на нелепую джинсовую куртку с клоунским галстуком. Похоже, с ним он и говорил по телефону. Он участливо схватил его за локоть, буквально втолкнул в лифт, словно боясь, что он вдруг откажется. «Представляете, полный шок. Ужас какой-то. Анна Владимировна... Я ещё подумал, с чего это, почти в одиннадцатом часу, на работу. Никого ж нет, даже шеф уехал. Одни вахтеры, охрана... Ей с вахты позвонили. Мол, вы ещё долго, Анна Владимировна? Около одиннадцати это было. Она говорит: полчасика. Да ещё, знаете, весело так. Что-то ещё пошути- ла, вахтерша даже засмеялась. И вот — около двенадцати ночи... У-жас! Охранник говорит: вышел покурить, смотрю, окно на десятом погасло. Ну, думаю, наконец-то закончила полуночница наша. И вдруг окно настежь... Аж, говорит, стекла звякнули. В общем, прямо возле автостоянки... Сразу, конечно, «скорую» вызвали. Да что там, она и до приезда не дожила. Виктор Михалыч подъехал. Почти сразу. Ему доложили. Он тоже буквально...

— Слушайте, а может, это... — Воронин уже не мог остановиться, хоть понимал, что несёт идиотскую бессмыслицу, — может, это всё ошибка какая-то. Вы поймите, не могла она!

— Ну нет, что вы, — человечек с горестной улыбкой покачал головой. — Какие ошибки. Я ж вас знаю, Павел Валерьевич. Да и вы меня знаете. Вадим меня зовут. Встречались мы с вами на юбилее Виктор Михалыча, вы забыли просто. Ну — приехали.

Они вышли из лифта, пошли по слабоосвещённому, холодно-синему коридору. Человечек всё это время кому-то махал руками, делал знаки, гримасничал, Коридор был длинный, наверное, сотня метров. На углу он едва не сбил с ног женщину, похоже, врача. Яркую, накрашенную брюнетку в нарочито обтягивающем халате. Она глянула на него поначалу с недоумением, затем, уловив, видимо, какой-то боковой жест человечка по имени Вадим, глянула уже с протокольным участием.

— Ленская. Руфина Леонидовна, — протянула для чего-то руку. Затем быстро отдёрнула. Рука была сухой и неприятно горячей.

— Что там? — спросил Воронин, вновь содрогаясь от нелепости вопроса.

— Сейчас, одну минутку, — врач кивнула. — Сюда, пожалуйста.

Они вошли в ярко освещённое помещение, человечек исчез, врач Ленская, опередив его, остановилась перед чем-то серо- металлическим.

— Одну минуточку, — вновь сказала она каким-то дурацким, торжественным голосом. — Возьмите себя в руки.

Воронин хотел обойти её , но она вдруг вновь с настойчивостью встала на его пути.

— Вам нужно успокоиться... — начала она и вскинула перед собой ладони, словно для защиты.

— Слушайте! — он начал выходить из себя, однако махнул рукой.

Ленская смотрела на него в упор исподлобья, словно вычисляла что-то. Затем, видно сочтя возможным, кивнула, отошла вбок, мимоходом откинув с носилок угол белой простыни...

***

...Была лишь оболочка, заполненная чем-то серовато-неживым. Эта оболочка с отвратительной, аляповатой небрежностью передавала её черты, какой-то грубый, первоначальный гипсовый набросок. Глаза закрыты, словно человек просто устал и не хочет никого видеть. Ссадины на щеке и на лбу, бурые разводы какие-то на подбородке, похоже, кровь была. Серый свитер почему-то порван у горловины, тоже в бурых пятнах. Аня...

Он вновь почувствовал, что ему совершенно необходимо задать этот лишённый смысла вопрос.

— Она... — он начал уверенно, потом осёкся, словно забыл, что хотел сказать, жалко заглянул в глаза, — Это все?

Ленская с сочувственным недоумением пожала плечами и кивнула. На мгновение он почувствовал какую-то безвоздушную слабость в ногах. Свет показался нестерпимо ярким. И он подумал, как о чем-то обыденном и само собою разумеющемся, что сегодня он умрёт, потому что жить с этой болью, которая ещё не пришла, но придёт очень скоро, он всё равно не сможет. Он ещё не чувствовал эту боль, но как бы видел со стороны. Потом мысль о смерти не то что пропала, но стала тонкой и прозрачной, сквозь неё стали проглядывать какие-то другие мысли.

Он пришёл в себя от того, что кто-то давно и настойчиво похлопывал его по локтю. В раздражении он отдёрнул руку.

— Вам лучше выйти сейчас, — услышал он голос Ленской. Уголки её рта были почему-то обиженно поджаты книзу.

В коридоре он вновь увидел человека, которого, кажется, звали Вадимом. Он стоял спиной к нему, прижав к распластанному уху серебристую коробочку сотового телефона. Левой рукой при этом ерошил и без того всклоченные волосы и монотонно бубнил: «Понял... Угу... Угу... Понял...Есть...»

Увидев Воронина, он приветливо заулыбался, комично скосив глаза на трубку, словно невидимый собеседник намеревался передать ему, Воронину, нечто весёлое.

— Всё под контролем, — шепнул он и кивнул для убедительности.

— Что? — не понял Воронин. — Что под контролем?

— А! — Вадим вдруг махнул рукой, сконфуженно осклабился, прикрыл ладонью трубку и отстранённо зашептал: — Это я так. Зарапортовался. Бывает. День сегодня сумасшедший. Сами понимаете.

Воронин отошёл. Он был всё ещё спокоен, ибо до полного осознания того, что случилось, что Анны в его жизни нет и больше не будет никогда, было далеко, он только ещё окольно, кругами, с тоскливой обречённостью подбирался к этому осознанию, он ещё только малым уголком сознания рисовал себе, каково оно будет: жить без неё. Странно, сейчас он даже испытывал нечто вроде облегчения: тягостная, ужасная процедура позади, сейчас он вернётся домой, где нет этих холодных, деловитых людей, этого мертво мигающего света, этих бессмысленных фраз. И дома можно будет опять сесть к телефону и куда-то звонить, убедительно, по пунктам доказывая, что всё это — ужасное недоразумение, которое очень скоро развеется... А здесь он чувствовал себя отражением в зеркале в совершенно чужом, враждебном доме. Отражением, которое хочется старательно стереть, чтобы оно исчезло навсегда.

Он отошёл к окну. Вадим, продолжая стрекотать по телефону, двинулся машинально за ним. Из окна был виден косой пролёт незнакомой улицы, плоская, почему-то ярко освещённая крыша какого-то строения внизу. Там тоже была какая-то крыша. Навес. И что она вот так же подошла к окну, глянула вниз, открыла эти ужасные винтовые запоры, наверняка такие же, как здесь? Встала на подоконник?... Нет. Это невозможно. ЭТОГО НЕ МОГЛО БЫТЬ.

— Невозможно, — сказал он коротко и решительно, словно наконец подвёл итог каким-то длительным умозаключениям.

— Что? — Вадим вновь досадливо отвёл в сторону трубку. — Что вы сказали, простите?

— Это невозможно, — повторил Воронин, обращаясь к нему, как к давнему оппоненту. — Вы поймите, — Воронин прижал к вискам ладони и вдруг коротко рассмеялся, будто подчёркивая всю смехотворность возможных возражений. — Она не могла. Кто угодно, но не она. Это просто бред. Просто, я не знаю что...

Он всё повторял и повторял это бессмысленное нагромождение слов, силясь убедить непонятно кого непонятно в чем. Он готов был представить сотни стройных, разумных доказательств того, что этого не могло быть, и вообще то, что происходит здесь, — неправильно и смехотворно. Ему снова неудержимо захотелось рассмеяться, чтобы высмеять раз и навсегда эту тупоумную чушь, и он тихим, сдавленным клёкотом загнал было смех обратно, но он как-то в обход вырвался наружу.

— Я тут... перезвоню, — гнусаво и значительно сказал Вадим. Трубка мелодично пискнула. Он повернулся и глянул на него с раздражённым сочувствием, как усталая няня на не желающее засыпать дитя.

А Воронин всё се смеялся, содрогаясь собственному бабьему смеху и ничего не мог с этим поделать. Вадим, до того глядевший на него со страхом и недоумением, вдруг тоже сконфуженно хихикнул, однако спохватился и, словно вспомнив о чем-то второпях забытом, суетливо полез во внутренний карман.

— А, вот здесь! — он бережно извлёк на свет элегантную отдающую позолоченным никелем прямоугольную фляжку, отвинтил крышку в виде головы глумливо гримасничающего гнома и протянул Воронину.

— Вот. Вам ей-богу не помешает. Валяйте, Павел Валерьевич, можете прямо до конца. Там грамм сто пятьдесят всего- то.

Воронин наконец смог остановиться и отрицательно замотал головой. Из фляжки неожиданно терпко пахнуло коньяком.

— Вы выпейте, Павел Валерьевич, не помешает вам, право слово, не помешает. Коньяк хороший, между прочим.

Воронин наконец взял согретую в кармане фляжку, сделал глоток.

— Вот и хорошо, — тонко заблеял Вадим. И снова запричитал, как над больным ребёнком. — Теперь ещё глоточек.

Не заметил Воронин, как допил флягу до конца. Коньяк живым комочком вполз вовнутрь. Стало не то что легче, но он как-то осознал себя, что нужно теперь что-то делать, пусть бестолково, невпопад, но делать. И даже Вадим, маленький и пустой человечек, показался вполне симпатичным, и даже искренне сочувствующим, настолько, что ему можно объяснить, что...

— Тут, Павел Валерьевич, нужно бы подписать кое-что. Ну сами понимаете, люди людьми, а формальности формальностями. Все, как говорится, там будем, но жить-то надо.

— Да, конечно, — охотно кивнул Воронин и тут же быстро переспросил: — Как вы сказали?..

Но Вадим, бесцеремонно взяв его за рукав халата, уже водил его по каким-то кабинетам, уверенно, будто тем всю жизнь и занимался. Он отдавал распоряжения совершенно незнакомым ему людям, и те удивлённо ему повиновались. «После, после», — отмахивался он от кого-то. «Только не затягивайте, бога ради, бодягу... Ну я же сказал, всё будет улажено. Пусть вас это не волнует, вы знайте делайте своё дело. Виктор Михайлович всё уладит... За счёт банка, разумеется, за кого вы нас принимаете...»

— Ну вот и все, — усталым и довольным голосом, — сообщил Вадим. — Сейчас машина будет. Как зачем? Странный вы, ей-богу. Домой забирать.

— Домой? То есть как? Она разве...

— Ну домой повезём, как! — едва не вышел из терпения Вадим, и тут же вновь успокоился. — Возьмите себя в руки, таким молодцом держались, я восхищался. Так что давайте. Родным сообщите. Живы у неё родители.

— Нет. Только сестра с мужем...