Лев Озеров и поэзия

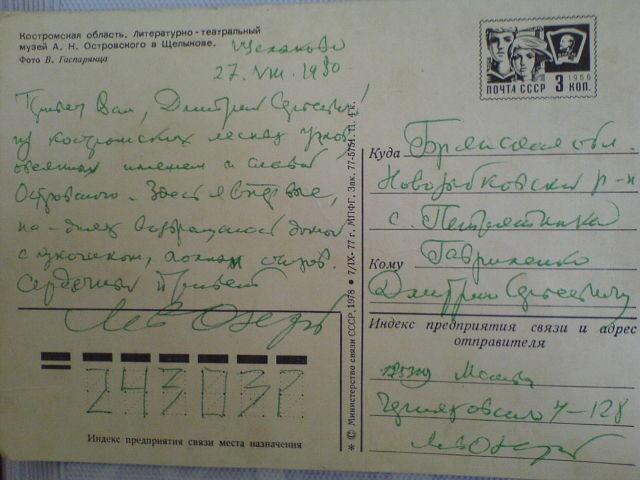

Семнадцатилетним студентом Суражского педагогического училища послал я свои стихи известному поэту и критику, профессору Литературного института им. М.Горького Льву Озерову. У меня почти не было надежды на отклик столь маститого литератора. И тем не менее ответ пришел. Не только ответ, но и небольшая серая книжка избранной лирики с дарственной надписью под собственной фотографией: "Дмитрию Гавриленко на добрую память от автора". Размашистая округлая подпись сделана обыкновенной шариковой ручкой - у меня же осталось впечатление, что поэт подписался по старинке - гусиным пером. Это было живое ощущение связи с неувядающим миром русской классики.

Подарок Льва Озерова чрезвычайно обрадовал меня. Не откладывая дела в долгий ящик, я принялся читать то, что он считал лучшим у себя, и быстро понял, насколько по-родственному теплой была эта связь поэта как с Пушкиным, так и Фетом. Речь шла не о каких-то формальных приметах творчества, а о глубинном родстве, строгом отношении к слову и особой, внутренней зоркости, когда поэтом познаются сперва свои закоулки, а уж потом он выходит к людям.

В предисловии к книге за свежесть мировосприятия были особо отмечены строки поэта:

Этот дождь зарядил надолго,

Вся в булавках сизая Волга.

Мне в них понравился прежде всего эпитет "сизая", точно отразивший состояние реки, а уж потом - сравнение с булавками. Образ привлекательный, неожиданный. Однако я испытывал некоторую досаду из-за его, как мне казалось, неточности. Родившись возле реки и проведя на ее берегах детство, я не раз попадал под ливень, одежда промокала до нитки и порой зуб на зуб не попадал от холода. Да, эти всплески напоминали булавки, но булавки неоткрытые, а как их тогда можно было воткнуть? Открытая булавка, острием воткнутая во что-либо, - это горбыль, похожий на рыболовный крючок. Тяжелые капли дождя падали в реку отвесно, напоминая наконечники копий. Саму стройность, короче. Признаком долгого ливня я считал пузырящуюся воду, а не эти наконечники, которые исчезали, как только ливень ослабевал.

Сомнения были серьезные, но я не стал писать о них Льву Озерову. Почему? Все самобытное в поэзии всегда имеет шероховатости, незначительные неувязки - думал я. Они могут оказаться плодом моего воображение или субъективного подхода. Тем более что строки в ту пору прижились в лирике, широко цитировались, ими любовались, как невестой. То, что их будущность оказалась скромнее настоящего, было связано, вероятно, с прочувствованной мной неточностью.

У Афанасия Фета тоже есть неожиданные строки:

Опять серебряные змеи

Через сугробы поползли.

Их ожидала иная судьба: даже спустя полтора столетия восторг читателей нет-нет да и воскреснет на страницах какого-нибудь периодического издания. Та же пейзажная лирика, но чего стоит точность и смелость поэтического образа! Как только заканчивается зима, просыпается тягучий такой ветерок: он переметает с одного места на другое снег, сверкающий на солнце. Поэт двадцатого века не посчитал бесчестием для себя заимствование фетовского образа: "Дуют ветры в феврале, Воют в трубах громко, Змейкой мчится по земле Белая поземка" (С.Маршак).

В моей подборке Озеров отметил понравившиеся ему стихотворения галочками; строки, особо привлекшие внимание, пометил крестиками. И крестики, и галочки были сделаны простым карандашом, их можно было при желании легко стереть - за всем этим я рассмотрел величайшую тактичность Льва Адольфовича, бережное отношение к чужой рукописи. Внешне она выглядела, кстати, бедолагой, если не замухрышкой: ученическая тетрадь без обложки, исписанные с двух сторон листы. Буквы слегка просвечивали, мешая читать то, что записано с обратной стороны. Однако поэт разобрался во всем и вник в каждую строчку. В этом - характер служения Льва Озерова русской Поэзии.

Мне показались характерными для поэта следующие пометки: "не вижу" - значило, скорее всего, очень плохо, художественно неубедительно; "констатация" - плохо, скуден подтекст. А на одном стихотворении Лев Адольфович сделал вовсе не характерную для него пометку. Оно посвящалось неграмотной деревенской старухе, жившей одиноко на свою скудную пенсию. Подспорьем был огород, с которого она собирала столько картошки, что хватало ей самой, городским родственникам, а кое-что она сдавала осенью государству, чтоб получить прибавку к пенсии, отложенной для гостей, наведывавшихся осенью. Сгорбленная непрестанным трудом, старуха весь день хлопотала по хозяйству, рано ложилась спать и вставала ни свет ни заря. В ее хате - "неумолкающий язык радио" - так я написал в стихотворении. Заканчивалось оно следующими строчками:

Хлопотала для себя

И для рода,

Возводила города

И заводы.

Лев Озеров возле них сделал карандашом замечание: "Вы могли бы писать сказки". По правде сказать, сказочного тут я ничего не находил. Старуха была из тех, что победили Гитлера и восстановили хозяйство после войны. Я в этом был убежден, все остальное о войне мне казалось тогда если не сказкой, то расцвеченными россказнями. Лев Озеров и войну отразил через пейзаж. Ветер у него:

Поднимающий веки убитым,

Опускающий веки живым.

Ощущается горе. Глубокое, тягостное. В последней строчке "веки" - лишнее слово; короткие стихотворения чувствительны к такому избытку. Цельность эстетическая соблюдена, художественный уровень высокий, но не классический в силу мелочи - одного только слова. Кстати, Михаил Светлов, помогавший Озерову войти в дом, называемый поэзией, писал куда сказочнее, чем я. Герой самого известного стихотворения у него "ушел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать". А сказать поточнее: чтоб других осчастливить, может быть, против их воли. Это был своего рода бродячий сюжет эпохи, но то, что за счет почти бесплатно работающих женщин страна зализывала глубокие раны, - не было сказкой или мечтой вроде перманентной революции. Да и возможна ли сказка? Какая Василиса Прекрасная запряжется в плуг вместо быка и будет пахать землю? Пахать, чтоб не сдохнуть с голоду самой и детям. Впрочем, даже на понравившихся мне стихах Льва Озерова я заметил не сказочный, не деревенский, а какой-то дачный налет:

Березовыми рощами

Стоят дымки над крышами.

Яркое сравнение, однако не хватило внутреннего сцепления, житейской мелочи, в итоге - чисто внешний образ матушки-зимы ( его вполне мог рассмотреть обычный человек ), в то время как в пейзажной лирике Пушкина и Фета иной характер сравнений и ассоциативных связей.

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

( Александр Пушкин )

Здесь поэт посмотрел в глубину, увидел хорошо скрытое, подспудное - сверх того, что может увидеть обычный человек. Лес пуст - чисто внешняя примета, а Пушкину видна еще и его "чернота". Все в инее, скрыто порошей - Пушкин рассмотрел, что кое-где ели показывают свою настоящую одежду. Лед блестит - Пушкин увидел еще и блеск реки под панцирем льда...

Пейзажная лирика Льва Озерова хранит в себе заветы предшественников и собственную эстетическую цельность, не допускающую пустопорожней игры со словом, но подняться до уровня "царей" ("Ну, а царей-то помним много ли? Из Александров - только Пушкина,,,") он не смог. Может быть, сказалась эпоха, отличительная черта которой - насилие над духом человеческим; может быть, оторванность от этих самых "дымков над крышами", от живой народной поэзии с ее потрясающими страстями.

Лев Озеров был не рыцарем (он ни с кем не сражался), а Санчо Пансой не общечеловеческой, а русской культуры. Не зря, наверное, на многих его письмах меткой рукой нарисован профиль Пушкина - самодержца Поэзии.

ДМИТРИЙ ГАВРИЛЕНКО

Подарок Льва Озерова чрезвычайно обрадовал меня. Не откладывая дела в долгий ящик, я принялся читать то, что он считал лучшим у себя, и быстро понял, насколько по-родственному теплой была эта связь поэта как с Пушкиным, так и Фетом. Речь шла не о каких-то формальных приметах творчества, а о глубинном родстве, строгом отношении к слову и особой, внутренней зоркости, когда поэтом познаются сперва свои закоулки, а уж потом он выходит к людям.

В предисловии к книге за свежесть мировосприятия были особо отмечены строки поэта:

Этот дождь зарядил надолго,

Вся в булавках сизая Волга.

Мне в них понравился прежде всего эпитет "сизая", точно отразивший состояние реки, а уж потом - сравнение с булавками. Образ привлекательный, неожиданный. Однако я испытывал некоторую досаду из-за его, как мне казалось, неточности. Родившись возле реки и проведя на ее берегах детство, я не раз попадал под ливень, одежда промокала до нитки и порой зуб на зуб не попадал от холода. Да, эти всплески напоминали булавки, но булавки неоткрытые, а как их тогда можно было воткнуть? Открытая булавка, острием воткнутая во что-либо, - это горбыль, похожий на рыболовный крючок. Тяжелые капли дождя падали в реку отвесно, напоминая наконечники копий. Саму стройность, короче. Признаком долгого ливня я считал пузырящуюся воду, а не эти наконечники, которые исчезали, как только ливень ослабевал.

Сомнения были серьезные, но я не стал писать о них Льву Озерову. Почему? Все самобытное в поэзии всегда имеет шероховатости, незначительные неувязки - думал я. Они могут оказаться плодом моего воображение или субъективного подхода. Тем более что строки в ту пору прижились в лирике, широко цитировались, ими любовались, как невестой. То, что их будущность оказалась скромнее настоящего, было связано, вероятно, с прочувствованной мной неточностью.

У Афанасия Фета тоже есть неожиданные строки:

Опять серебряные змеи

Через сугробы поползли.

Их ожидала иная судьба: даже спустя полтора столетия восторг читателей нет-нет да и воскреснет на страницах какого-нибудь периодического издания. Та же пейзажная лирика, но чего стоит точность и смелость поэтического образа! Как только заканчивается зима, просыпается тягучий такой ветерок: он переметает с одного места на другое снег, сверкающий на солнце. Поэт двадцатого века не посчитал бесчестием для себя заимствование фетовского образа: "Дуют ветры в феврале, Воют в трубах громко, Змейкой мчится по земле Белая поземка" (С.Маршак).

В моей подборке Озеров отметил понравившиеся ему стихотворения галочками; строки, особо привлекшие внимание, пометил крестиками. И крестики, и галочки были сделаны простым карандашом, их можно было при желании легко стереть - за всем этим я рассмотрел величайшую тактичность Льва Адольфовича, бережное отношение к чужой рукописи. Внешне она выглядела, кстати, бедолагой, если не замухрышкой: ученическая тетрадь без обложки, исписанные с двух сторон листы. Буквы слегка просвечивали, мешая читать то, что записано с обратной стороны. Однако поэт разобрался во всем и вник в каждую строчку. В этом - характер служения Льва Озерова русской Поэзии.

Мне показались характерными для поэта следующие пометки: "не вижу" - значило, скорее всего, очень плохо, художественно неубедительно; "констатация" - плохо, скуден подтекст. А на одном стихотворении Лев Адольфович сделал вовсе не характерную для него пометку. Оно посвящалось неграмотной деревенской старухе, жившей одиноко на свою скудную пенсию. Подспорьем был огород, с которого она собирала столько картошки, что хватало ей самой, городским родственникам, а кое-что она сдавала осенью государству, чтоб получить прибавку к пенсии, отложенной для гостей, наведывавшихся осенью. Сгорбленная непрестанным трудом, старуха весь день хлопотала по хозяйству, рано ложилась спать и вставала ни свет ни заря. В ее хате - "неумолкающий язык радио" - так я написал в стихотворении. Заканчивалось оно следующими строчками:

Хлопотала для себя

И для рода,

Возводила города

И заводы.

Лев Озеров возле них сделал карандашом замечание: "Вы могли бы писать сказки". По правде сказать, сказочного тут я ничего не находил. Старуха была из тех, что победили Гитлера и восстановили хозяйство после войны. Я в этом был убежден, все остальное о войне мне казалось тогда если не сказкой, то расцвеченными россказнями. Лев Озеров и войну отразил через пейзаж. Ветер у него:

Поднимающий веки убитым,

Опускающий веки живым.

Ощущается горе. Глубокое, тягостное. В последней строчке "веки" - лишнее слово; короткие стихотворения чувствительны к такому избытку. Цельность эстетическая соблюдена, художественный уровень высокий, но не классический в силу мелочи - одного только слова. Кстати, Михаил Светлов, помогавший Озерову войти в дом, называемый поэзией, писал куда сказочнее, чем я. Герой самого известного стихотворения у него "ушел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать". А сказать поточнее: чтоб других осчастливить, может быть, против их воли. Это был своего рода бродячий сюжет эпохи, но то, что за счет почти бесплатно работающих женщин страна зализывала глубокие раны, - не было сказкой или мечтой вроде перманентной революции. Да и возможна ли сказка? Какая Василиса Прекрасная запряжется в плуг вместо быка и будет пахать землю? Пахать, чтоб не сдохнуть с голоду самой и детям. Впрочем, даже на понравившихся мне стихах Льва Озерова я заметил не сказочный, не деревенский, а какой-то дачный налет:

Березовыми рощами

Стоят дымки над крышами.

Яркое сравнение, однако не хватило внутреннего сцепления, житейской мелочи, в итоге - чисто внешний образ матушки-зимы ( его вполне мог рассмотреть обычный человек ), в то время как в пейзажной лирике Пушкина и Фета иной характер сравнений и ассоциативных связей.

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

( Александр Пушкин )

Здесь поэт посмотрел в глубину, увидел хорошо скрытое, подспудное - сверх того, что может увидеть обычный человек. Лес пуст - чисто внешняя примета, а Пушкину видна еще и его "чернота". Все в инее, скрыто порошей - Пушкин рассмотрел, что кое-где ели показывают свою настоящую одежду. Лед блестит - Пушкин увидел еще и блеск реки под панцирем льда...

Пейзажная лирика Льва Озерова хранит в себе заветы предшественников и собственную эстетическую цельность, не допускающую пустопорожней игры со словом, но подняться до уровня "царей" ("Ну, а царей-то помним много ли? Из Александров - только Пушкина,,,") он не смог. Может быть, сказалась эпоха, отличительная черта которой - насилие над духом человеческим; может быть, оторванность от этих самых "дымков над крышами", от живой народной поэзии с ее потрясающими страстями.

Лев Озеров был не рыцарем (он ни с кем не сражался), а Санчо Пансой не общечеловеческой, а русской культуры. Не зря, наверное, на многих его письмах меткой рукой нарисован профиль Пушкина - самодержца Поэзии.

ДМИТРИЙ ГАВРИЛЕНКО