Спишь на работе, под утро домой спешишь,

не замечая весны и чужого смеха.

Эхо мозаичных улиц на дне души

жалит тоской, выдыхает с тревогой: «Ехо!»,

но за душой — ни надежд, ни любви, ни зла,

нечего больше бояться, и нечем помнить...

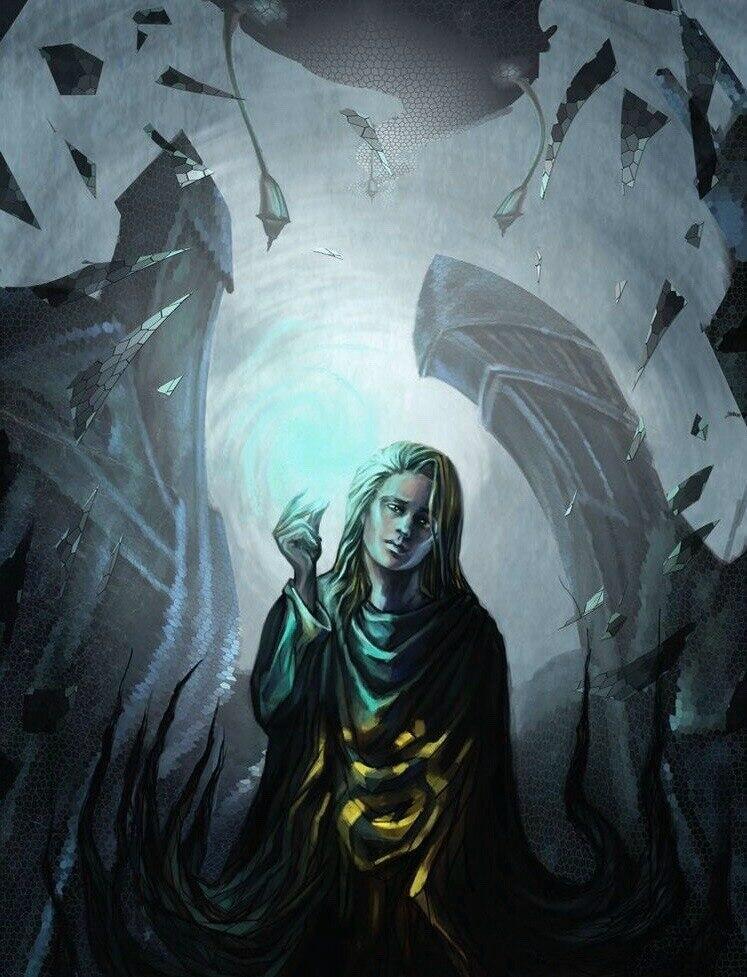

Это в тебе просыпается Черхавла,

хищной омелой ветвясь, запускает корни

в мёртвое сердце; глядит сквозь твои глаза,

проблески чувств обращая в слюду и камень —

и на руинах растит иллюзорный сад,

строит в безлюдной пустыне дворцы и храмы.

Омутом бликов, кипя, распахнётся высь,

грани нездешних миров полыхнут сквозь крыши.

Птица кричит из-за облака: «Берегись!

Это тюрьма!..» — но ты больше её не слышишь.

Двери из радуг. Прозрачно-лиловый свет.

Там, за стеной — те, кто раньше тебя любили.

Ты не желаешь быть прежним, и боли нет,

только мечты и свобода, что стали былью.

Солнце, что городу светит — в тебе встаёт,

кости предтеч заметает песками ветер...

Птица над пустошью кружит. И для неё

разницы нет между путами чар и смертью:

правом быть пищей, кормить чудесами зло,

не различая, где лживые сны, где вещи...

«Эй, просыпайся!» — взмах крыльями. И стекло

брызжет под клювом звенящим узором трещин.

Плеск. Ни песка, ни слепящего неба — лишь

шёпот травы, чьи-то вздохи в тумане сонном.

Птица сидит на болоте. Ей снится Ишм,

блики истаявшей жизни в зелёных волнах.

Всё, что казалось своим, унесла вода,

сладость чужих наваждений вливая в губы.

Тени подходят всё ближе. И лишь тогда

ты вспоминаешь, что ты — вечный раб Харумбы,

эхо себя... Навсегда — эти топь и тишь,

сны — и бессмертие больше уже не манит.

...Если как следует дёрнешься, то взлетишь.

Но даже так — ты останешься здесь, в тумане.