СЕПТА...

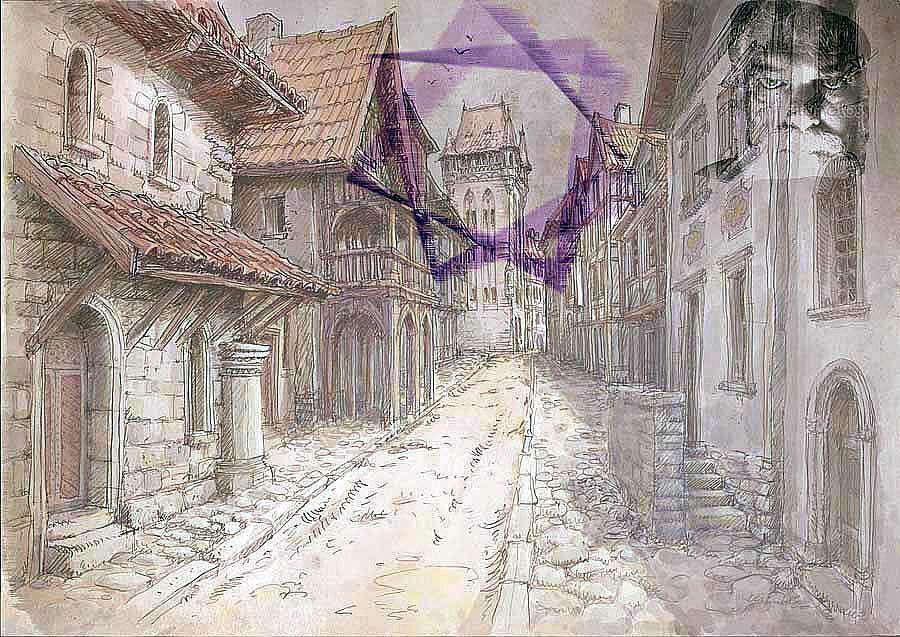

[Фрагмент повести «ГРАВЁР»]

Был поздний вечер, Гравёр закрыл ящики стола и собрался было отвязывать Каппу (он её привязывал всегда, дабы не пугала заказчиков), когда дверь содрогнулась от сильного толчка. Каппа, дремавшая возле кладовки, вскочила и залилась лаем. Гравёр, сунув на всякий случай за пояс остро отточенное долото, быстро и резко распахнул дверь. Он так делал всегда, когда в дверь стучались поздним вечером.

Перед ним стоял человек в нахлобученной шляпе, лицо его словно маской, было укрытой густой рыжей бородой. Он узнал посетителя почти сразу, хотя не видел много лет и никогда с ним не разговаривал. Это был Уго Стерн, его второй заказчик. Три года назад он, собираясь на войну, принёс свой тяжёлый боевой шлем-капеллину и заказал надпись, опоясывающую выщербленный фамильный герб: «С нами Господь, Богородица и Святая Хильда».

Говорили про него разное. Сначала, что он погиб в первой же схватке с туземцами, потом, что он попал в плен и отпущен был за выкуп. Потом говорили, что он был приговорён к повешенью своими же за какой-то проступок, однако ж был пощажён и отправлен то ли на каторгу, то ли в какую-то якобы «роту висельников», уцелеть в которой практически было немыслимо.

Уго прошёл в комнату, обойдя Гравёра, как некое препятствие.

— Где Норман? — спросил он каким-то скрипучим, ржавым клёкотом.

— Хозяин, верно, отдыхает после ужина, — ответил Гравёр, не сводя с посетителя настороженного взгляда. — Прикажете проводить?

Уго пожал плечами, достал откуда то грубую промасленную холстину и развернул. Это был кинжал. Затем он медленно, точно нехотя вынул его из ножен морёного дуба с медною окантовкой. Гравёр замер, увидев его.

Лезвие было необычного серо-голубого оттенка с правильным, непонятно как сделанным узором — ветвь трилистника, — и было отточено так остро, что кромки невозможно было разглядеть — лишь радужный, нестерпимо тонкий лучик.

Гравёр не удержался и осторожно провёл по нему большим пальцем, и его тотчас словно ожгло лёгким, но пронзительным холодком. Гравёр невольно отдёрнул руку. И тотчас за спиной послышался скрипучий смешок Уго Стерна.

— Чего дёргаешься? Боязно? Оно правильно. Нож хороший. Тронешь не так — пальцы, как стручки полетят. Уж я-то знаю.

Рукоять костяная, судя по всему моржовый клык с выточенными ложбинами для пальцев. Эфес дугообразный, Посреди — полукруглая пластина чернёной стали. В центре её анаграмма — где выпуклая, где вогнутая. Гравёр не сразу сообразил, что она являет прихотливое сплетение двух букв Z и Х.

Заключена анаграмма была в вогнутый, гранёный барельеф семиконечной звезды. Для того, чтобы понять, что гравировка совершенна, достаточно лишь прикоснуться к ней подушкой пальцев. Металл, казалось, беззвучно пел под его руками. Совершенство граней, матовую, зеркальную чистоту шлифовки он угадывал с безошибочностью слепца.

— Что надо сделать? — спросил Гравёр, не открывая заворожённого взгляда от клинка.

Уго молча перевернул кинжал с боку на бок.

Вензель на другой стороне эфеса являл собою точное зеркальное отражение первого, однако без опоясывающей звезды. Кроме того, было ещё нечто неуловимое, лишь интуитивным промельком ощущаемое, но что ясно указывало: анаграммы делались разными людьми.

— Надо, чтоб звезда была и здесь тоже. Всего-навсего. Сможешь?

Гравёр не ответил, он не мог отвести от кинжала зачарованного взгляда.

— Не можешь? — Уго хохотнул отрывисто и злобно. — Я так и думал. Стоило тогда морочить мне голову!

— Я… попробую!

— Попробуешь? — Уго разразился глумливым хохотом. — Он попробует! Нет, щенок, пробовать будешь девок на сеновале. Забудь о нашем разговоре.

— Мой господин! — Гравёр вскрикнул так пронзительно, что сам испугался. — Я не попробую. Я — смогу.

Мысль о том, что он никогда не увидит этот кинжал, привела его в отчаяние.

— Гляди, — сказал, уходя, Уго Стерн, — сделаешь как надо, заплачу так, что тебе на полжизни хватит. Испортишь — пожалеешь, что на свет родился.

И в этот момент Гравёру с неимоверной ясностью показалось что вокруг анаграммы искрящимся абрисом высветилась та самая недостающая семиконечная звезда. Она мерцала пульсирующим беловато-синим светом, будто потустороннее живое существо.

Ему хотелось смеяться от счастья — вот оно, ради чего он жил все эти годы. А ежели и не он, так и плевать трижды. Он сделает заказ, даже если на кону будет жизнь, ибо впрямь, грош ей цена, если он провалит этот заказ.

***

Наутро старик Норман хмуро и пристально оглядел кинжал. Даже сделал им несколько мгновенных рубящих движений крест на крест.

— Уго Стерн? — старик Норман покачал головой, не отрывая глаз от кинжала. — Не надо бы тебе с ним иметь дело. Уж поверь. Предоставь это мне. Приказывать не могу, но, поверь, для твоей же пользы.

— Нет, — Гравёр отчаянно замотал головой и глянул исподлобья.

— Тьфу, волчья порода. Смотри, я предупредил. Только ты с огнём играешь, помяни моё слово.

— Я справлюсь, — Гравёр вдруг широко улыбнулся. — ОН мне сам поможет.

— Кто – Он? — старик Норман подозрительно нахмурился. — Ты не о Господе ли нашем болтаешь, бездельник?

— Нет. Он — Гравёр торжествующе указал пальцем на эфес клинка. Вот видите. Звезда! Она уже почти что есть. Осталось вывести её по этому… сиянию!

— Звезда? Семиугольная, её ещё зовут Септа. Апокалипсический знак, который толком не истолкован… Погоди, о каком сиянии ты говоришь?

— Ну вот же!

Искристый контур семи конечной звезды все так же посверкивал на эфесе, как сквозь туманную маслянистую плёнку.

Старик Норман глянул на него тяжело и пристально.

— Ты ведь не морочишь мне голову, сынок? На умалишённого ты тоже непохож — дураки с ума не сходят. Стало быть, здесь то, чего я не понимаю. А коли не понимаю, то и говорить об этом не надобно. Сколько он дал тебе дней?

— Неделю, господин Норман.

— Много. Я даю тебе четыре дня. Эти четыре дня ничем, кроме кинжала заниматься не будешь. Но через четыре дня или садишься за обычную работу, или можешь убираться вон и наниматься конюхом к Уго Стерну. Понял меня?

Гравёр кивнул, едва дослушав и едва не бегом кинулся к себе, прижимая к груди кинжал.

«Самому Диаволу не по силам остановить человека, который твёрдо решил сломать себе шею», —пробормотал старик Норман, глядя ему вслед.

***

Он не помнил, спал ли он вообще эти дни. Пожалуй, не спал вовсе. Если и спал, то и там было одно: мерцающий силуэт Септы. Он манил и, как будто, все время что-то подсказывал, но, придя в себя, он так и не мог вспомнить, что.

Азарт и страх жили в нем, не мешая, а лишь уравновешивая друг друга.

Первые полдня ушли лишь на размышления. Он до крупинки продумал, с чего и как он начнёт. Он приготовил всё, что только может понадобиться ему для работы. Мысль, что его в самый сложный момент может отвлечь от дела какое-нибудь ерундовое отсутствие нужного резца или свёрлышка ему претила. Он наслаждался работой. Когда дело почему-либо не шло, он не отчаивался, как бывало прежде, лишь впадал в хищный, куражливый запал. Кинжал стал его сильным смертельным врагом и неоценимым другом.

Она и закончилась. Он это понял, когда вдруг погасла семиугольная звезда на эфесе. Словно та, рукотворная, законно пришла ей на замену.

Когда она закончилась, он показал кинжал старику Норману. Тот вертел его в руках, морщился, уже открыл рот, чтобы сказать по обыкновению что-то въедливое, но осёкся и вдруг обнял его и еле слышно всхлипнул. И в этот момент, показалось Гравёру, полыхнула и вновь погасла семиугольная звезда на чернёном эфесе…

***

Уго Стерн пришёл за заказом, как и прежде, возле полуночи. Был на сей раз сильно взбудоражен, похоже, изрядно пьян. Даже борода, казалось, была всклочена. Капюшон забрызган грязью, кафтан порван, лицо же, и без того смуглое и морщинистое, напоминало взломанную сургучную печать.

— Ну что там мой заказ? — Уго вперил в Гравёра тяжёлый сверлящий взгляд. — Готов, надеюсь?

— Точно так, ваша милость, — Гравёр вежливо склонил голову. — Прикажете принести?

— Конечно, прикажу! Да живее!

Потом он долго сидел, сгорбившись и пристально разглядывал эфес кинжала, водил по нему большим пальцем, щурился, что-то бормотал.

— Ха! — вдруг гаркнул он так громкой, что Гравёр вздрогнул и невольно отшатнулся, а Каппа за стеной залаяла и заскребла лапами дверь.

— Ха! — выкрикнул он громче и хлопнул его по плечу. — А ведь сделал, чёртов уродец. Да ты умелец! С тобой можно дело иметь. Ладно. Скажешь Норману, чтоб зашёл завтра за оплатой. Я не при деньгах сейчас. Ну так вышло.

— Но, господин Стерн…

— Что — но? — Уго вперился с него со злобой и презрением. — Ты хочешь сказать, что баронет Уго Стерн может удрать, не заплатив, как какой-нибудь…карточный шулер?

— Я только…

— Я сказал завтра, стало быть, завтра.

Впрочем, Гравёр его почти не слышал. Он с внезапно навалившимся отчаянием провожал глазами кинжал, который, как ему казалось, навсегда скрылся от него в темной норе ножен.

— А… скажите, чей это кинжал? — вдруг неожиданно для себя самого выпалил Гравёр. — То есть, я хотел сказать кто его делал?

Уго, вновь вынул кинжал из ножен и глянул на свет. Лицо его исказилось, сухие, бескровные губы зазмеились, как трещины на камне.

— Кто его сделал? Того, кто его сделал, уж лет триста, как на свете нет. Да и лучше б тебе и не знать вовсе, кто его сделал.

— Поди, деньжищ стоит этакая вещь, — притворно вздохнул Гравёр, ибо это его интересовало менее всего. Ему просто нужно было сказать хоть что-то, чтобы ещё хоть несколько мгновений кинжал не исчезал из его жизни …

— Деньжищ! — Уго Стерн презрительно сплюнул и сипло расхохотался. — Нет. Тут не деньги, парень. Тут… тут другой счёт. Совсем другой. Такой, что ни в один кошель не уместится, вот какой.

— Уж скажете, — лицо Гравёра растянулось в глуповатой ухмылке. Он ясно понимал, что совершает нечто тревожное и опасное, однако остановиться уже не мог и не хотел. — Это что ж такое, чего и за денежку не купишь? Не душу ль сатане, прости господи?

В ту же секунду тяжёлый удар в грудь отбросил его и едва не опрокинул навзничь на стол. Прямо над собой он увидел вытаращенные, сумасшедшие глаза Уго Стерна. Узловатыми, каменными пальцами он схватил его за горло.

— Душу? — он хрипел ему в лицо кисло и угарно. — Может статься, и душу. Запросто может быть. Да только не тебе, поганец о том судить! Не тебе! Не тебе!..

Гравёр отчаянной, безумной пружиной, вывернулся на какое-то мгновение, перевалился на живот, с ненавистью вцепился зубами в жилистую ладонь. Уго выкрикнул проклятие и вновь с чугунной силой навалился на него, одной рукой упёрся ему в затылок, прижав лицом к столу, другой вновь сдавил его горло. Гравёр пытался закричать, но вышло лишь кошачье шипение. Он слышал лишь тяжкое дыхание Уго, да истошный лай запертой Каппы. Он из последних сил вновь попытался вырваться, а потом вовсе перестал ощущать мир…

***

Гравёр обнаружил себя скорченным на полу в луже собственной рвоты. Лицо было в кровь разбито, шея болела так, будто её переехало тележное колесо. Он ещё лежал некоторое время, дожидаясь, пока в него войдёт хоть какое-то подобие силы, чтобы подняться с пола. Он не сразу вспомнил случившееся, а вспомнив, содрогнулся от ужаса — ему показалось, что на него по-прежнему со стеклянной пристальностью глядят бессмысленные глаза безумца.

Было, однако, тихо. Тишину, правда, нарушали непонятные звуки. Нечто похожее на утиное кряканье. Приподняв голову, он к ужасу своему вновь увидел Уго. Тот сидел на корточках возле самой двери, скорчившись, будто присел по нужде. Это именно от него исходили те странные, нечеловеческие звуки.

— Эй, господин Уго, — произнёс Гравёр, не узнавая собственного голоса.

Тот приподнял голову, но глянул куда-то в сторону. Взгляд пустой, точно дотла выжженный. И вновь этот ужасный гортанный, харкающий звук. Гравёр наконец сел, превозмогая головокружение и тошноту. Рука его наткнулось на что-то холодное, он невольно отдёрнул руку. Это было лезвие кинжала. Он сначала с отвращением оттолкнул его от себя, но потом, встав на четвереньки, дотянулся и взял в руки. Затем, держась за скамью, поднялся на ноги.

— Эй, господин Стерн! Вы что такое себе позволяете. У нас тут приличное заведение. Ступайте к себе домой.

И как раз в этот момент спина Уго Стерна страшно, с каким-то как будто скрипом вытянулась глаза широко раскрылись, да так и остались распахнутыми, как две мутные оледеневший лужицы.

— Господин Стерн, да что ж с вами такое-то! Вставайте, вставайте, нечего тут, — бессмысленно бормотал Гравёр, хотя ясно понял, что́ произошло. Он легонько толкнул быстро коченеющее тело того, кто был Уго Стерном, и тот, не разгибаясь, стал валиться набок. И только тут Гравёр увидел, что долгополый, широкий плащ Уго Стерна, суконный вышитый галуном камзол и даже башмаки черны от крови. Кровь была и на лезвии кинжала.

***

Некоторое время он с бессмысленным усердием вытирал лужи крови с пола и с порога, зачем-то волоком оттащил труп под стол. Потом с ожесточением и руганью пытался запихнуть под стол торчащие ступни, но они почему-то упорно и вызывающе продолжали торчать. Он готов был делать что угодно, лишь бы не думать о том, что произошло и что теперь надлежит делать. Рассудок его не желал соотнести кошмар, наскоро упрятанный под стол со своей реальной жизнью. Затем он ополоснул лицо водой из кувшина и решился наконец пойти позвать старика Нормана. Однако едва он подошёл к двери, она вдруг распахнулась настежь.

У порога стояла Констанс.

***

Увидев её, Гравёр на какое-то время утратил дар речи. Он несколько раз порывался что-то сказать, но слова бессильно барахтались в пустоте, не в силах обрести опоры и очертаний.

— Констанс?! — выдавил он наконец из себя. — Ты… ты как меня нашла?! Ведь я…

Однако Констанс смотрела словно сквозь него. Она и узнала-то его с трудом. Взгляд не выражал ничего, кроме досады и тревоги.

— Нашла? С чего ты взял, что я тебя искала? — она отодвинула его плечом и обошла, как нечто неодушевлённое. — Многовато чести будет для сопливого подмастерья. Я знать-то не знала, что ты здесь. Я ищу мужа. Дворецкий сказал, что он пошёл сюда. Он был здесь?

— Муж?! — Гравёр даже попятился. — Уго Стерн — твой муж?

— Да, черт тебя побери, да! — вспыхнула Констанс. — Муж, представь себе! Скажи, куда он запропастился и перестань на меня пялиться! Ну?!

Но глянув наконец в застывшие от ужаса глаза Гравёра, замолкла и тихо подошла к нему.

— Так. Что-то случилось, да? Ну что ты киваешь головой, глупенький барашек? А?

Гравёр замычал, будто глухонемой и ткнул пальцем в сторону стола. Констанс, стиснув руками виски, словно боясь, что у неё лопнет голова, на цыпочках подошла к столу и присела на корточки. Издала странный, воющий всхлип, не то ужаса, не то отчаяния. Настороженно тронула за башмак, затем прикоснулась к красной и пятнистой, ладони. Тотчас отдёрнула. Что-то сказала шёпотом. Затем поднялась на ноги.

— Это — ты?!! — Констанс глянула на него с ужасом. — Ты убил его?! Ты?!!

Гравёр попятился и отчаянно затряс головой. Слова вновь застряли у него в глотке, да так, что он едва не задохнулся.

— Констанс, клянусь всеми Святыми, я не знаю, как оно все вышло! Он напал на меня, он едва мне горло не перешиб. Он был вообще не в себе. Ты даже…

Констанс, однако, его не слушала. Она присела на корточки, откинула с головы Уго Стерна нависший на самые брови капюшон, пристально глянула в глаза, затем вздрагивающей, растопыренной пятернёю прикрыла веки.

— Он впрямь умер, — сказала она тихо и безучастно. — Слышите, вы? Уго Стерн мёртв. Он уже никогда не… В общем, он уже — никогда и нигде.

Она вновь зашлась в припадке, её плечи затряслись. Гравёр кинулся было к ней, но квохчущие звуки вдруг перешли в отрывистый, смех.

— Ты все-таки умер, Уго Стерн, ты сдох, как пёс под забором, Уго Стерн! В какой-то грязной мастерской. Вы все слыхали? Баронета Уго Эдгара Стерна, отпрыска рода Ллевелинов зарезали, как свинью в ночь на Рождество! Прости меня, Господь мой, прости мне мою радость, но ведь куда худшим грехом было бы изображать горе и страдание, да? Да, Господи, я счастлива, что ты прибрал наконец эту окаянную, поганую душу, прибрал к дьяволу в пекло. Ты ведь знаешь, Господь всеведущий, что я сама хотела его убить. Возможно, сегодня. Убить, пока он не убил меня. Ты уберёг меня от этого, Господи, как мне благодарить тебя?

Она несколько раз торопливо, с жаром перекрестилась, после чего неторопливо поднялась на ноги.

— Слушай-ка, — она наконец поворотилась к остолбеневшему Гравёру, — у тебя тут сыщется что-нибудь выпить? — она для верности несколько раз звонко щёлкнула пальцем.

— Нет, Констанс… госпожа Стерн. Но я, если хотите могу подняться. В кладовке у Присциллы всегда аперитив.

— Ну уж нет. Оставаться одной с этой падалью я не хочу. Оживёт ещё, прости, господи! Я — пойду, пожалуй, мальчик мой. Я бы тебя отблагодарила, но — тороплюсь, право слово.

— Но, — Гравёр развёл руками, — что же мне делать со всем этим? Я…

— А делай что хочешь, — Констанс выпрямилась, глянула на Гравёра с усмешкой и, не спеша, подошла к зеркалу. Накрутила на палец локон. Увидела там косое отражение — безобразно расставленные подошвы сапог бывшего супруга, мигнула и кивнула им, точно прощаясь. — А я — пойду, пожалуй.

Однако, поворотившись к двери, отшатнулась, увидев сухую, как древо в пустыне, фигуру старика Нормана. Он стоял возле косяка, скрестив на груди руки.

— Одну минуту, госпожа Стерн. Вы ведь не хотите оставить нас двоих наедине с нашей с вами общей бедой?

— Вот что, господин Норман. — Констанс с трудом подавила испуг. — Я не знаю, что здесь произошло. И знать не желаю. Поэтому…

— Вы ведь не думаете, госпожа Стерн, — так же невозмутимо продолжал старик Норман, — что я позволю вам спровадить на виселицу моего непутёвого друга, а самим, после всего этого зажить вольной богатой вдовой? Каппа полагает, что это было бы некорректно.

Каппа в чулане ответила богатырским лаем.

— На виселицу? Его? Да к чему это мне. Мне нет до него никакого дела.

— Знаю. Потому и прошу вас настоятельно — погодить.

— Меня ждут, — холодно и зло бросила Констанс и даже попыталась оттолкнуть старика Нормана в сторону.

— Ошибаетесь, сударыня, — старик Норман улыбнулся и для верности пинком распахнул дверь. — Как видите, там никого нет. Присцилла только что сказала вашему лакею и кучеру, что супруга вашего тут сегодня не бывало, а что вы здесь задержитесь по своему делу, а когда в них будет нужда, за ними пришлют посыльного.

— Чего вы от меня хотите? — голос Констанс ссохся от страха и ненависти.

— Всего-навсего, чтоб вы выполнили свой долг — предали земле бренный остов супруга вашего. А мы вам поможем. Я прочту молитву, вы поцелуете покойника в лоб. А он сделает все остальное. И чем больше людей увидят, как мы втроём повезём среди ночи рогожий куль на двуколке, тем меньше будет у вас шансов безнаказанно исковеркать ему жизнь.

— Но послушайте! — Констанс выкрикнула и затихла, прислушиваясь. — Послушайте! — она перешла на шёпот. — Ведь я не виновата в смерти мужа.

— А кто тут говорит о вине? Вины, мадам, в философском плане вообще не существует. Существует лишь стечение обстоятельств. А они, мадам, таковы, что вы искренне желали смерти вашего супруга, а нынче поздно вечером покинули дом, после чего супруг ваш пропал без следа, что у вас есть любовник, которому вы подарили золотой перстень покойной первой жены Уго Стерна, за что последний обещал обоим вам поломать хребты. Довольно или продолжить?

— Оставьте её, господин Норман, — угрюмо произнёс молчавший доселе Гравёр. — это я убил Уго Стерна. Пырнул его в бок. Я один. Ни она, ни вы тут ни при чем. Я один и отвечу ежели надо будет.

Констанс быстро закивала головой, точно Гравёр испрашивал её согласия и глянула на него с благодарностью а на старика Нормана — с надеждой.

— Знаешь, мальчик мой, — вздохнул в ответ старик Норман. — Я в жизни натворил много глупостей. Однако всякий раз возле меня находился, благодаренье Богу, человек, который не позволял мне довести дурость до конца. Слушай и не рыпайся … Однако мы время ведём впустую. Зови Присциллу, пусть поищет куль да попросторней. После запряжёшь двуколку. А мы покудова с Мадам Стерн сделаем остальное. Берите ведро и тряпку, мадам! Вы ведь не всю жизнь были родовитой леди, не так ли?!

***

К рассвету следующего дня бренная плоть Уго Стерна, завёрнутая в грубую рогожу, упокоилась в заброшенной штольне неподалёку от города.

Гравёр и старик Норман довезли Констанс Стерн до дома. Она спрыгнула с двуколки и быстро зашагала к массивным литым воротам. «Госпожа Стерн! У вас подол испачкан глиной! Застирайте сами, не доверяйтесь горничной.

Констанс кивнула, не оборачиваясь, отворила ворота ключом и скрылась в темноте.

***

Дома старик Норман дал ему выпить душного карибского рома. Кажется, только тогда с Гравёра слетел наконец молчаливый столбняк.

— И что же теперь делать? — спросил он, переведя дух и глянув с надеждой на старика Нормана.

— Что делать? Думаю, тебе придётся уехать из города. И чем скорее, тем лучше. Завтра с утра пораньше соберёшь вещи да и уедешь.

— Уехать? — Гравёр глянул на него совершенно потрясённый, ибо уже не мыслил жизни без этого дома. — Но ведь… Но ведь Констанс…

— А что Констанс? Констанс будет молчать, пока её покойного супруга не хватится его родня. А когда она его хватится, то вдовушку как пить дать припрут к стенке. А когда её припрут к стенке… Ты ведь уже понял, что выгораживать тебя она точно не станет?

— Понял, — Гравёр мрачно кивнул. — Вот и вы хотите от меня избавиться поскорее.

— Дурак, — равнодушно ответил старик Норман. — Право же, дурак. Положи себе сроку один год. Через год (если сможешь и пожелаешь) — возвращайся.

— Скажите. а правда, — Гравёр ещё глотнул жгучего рома, сморщился и затряс головой, — правда ли, что Уго Стерн… ну… продал душу дьяволу?

— Душу дьяволу? И как ты себе это представляешь?

— Я? Да...Никак не представляю.

— Вот и я не представляю. И никто не представит. Потому как дьявола, по моему скромному разумению, и в природе нету. Дьявол, опять же по моему скромному разумению, — это тень отбрасываемая Богом. Господь создал мир единственно таким, каким он мог быть. Мир без Зла существовать не может. Это как трение – оно, вроде, мешает движению, а без него движение немыслимо. А поскольку святошам не понять, что Господь, создав мир, создал также и зло, они и выдумали какого-то там Дьявола… Однако мы отвлеклись. Итак, ты уйдешь утром. Лучше, затемно. Я приготовлю все, что тебе необходимо. Ну и твое жалованье за столько лет. Тебе хватит на год за глаза. И ещё вот это…

Старик Норман насупился и вынул из за пазухи медальон. Тот самый медальон Констанс. «Милой дочурке в день ангела».

— Но… Откуда он у вас?! — спросил ошарашенный Гравёр.

— Откуда. Она сама дала мне, вот откуда. Сказала: пусть будет ему память обо мне. Ну тебе, то есть. Да! Только мой тебе совет — избавься от него, поскорее. Госпожа Констанс не сентиментальна и уж точно не из тех кто легко расстаются с золотыми бирюльками. А штучка-то дорогая, думаю, больше десяти унций с цепочкой. Как пить дать, что-то задумала. Так что продай ты его от греха подальше, да только не здесь, ясно дело. И вообще, если надумаешь работать, не иди гравёром. Потому как ежели тебя станут искать, то будут искать, то будут искать именно… Э, братец, да ты спишь совсем …