Сказанье о девушке Любе

Народоволец Степняк-Кравчинский воссоздал в мемуарах один любопытный момент своей молодости. На каком-то железнодорожном полустанке он, скучая в ожидании поезда, обратил внимание на одинокого мужика, бездельно сидевшего на телеге и тоже, казалось, скучающего. И С-К захотел немножко поагитировать этого увальня за революцию. Нормальная мысль для народовольца. Однако не тут-то было! Как только завёл разговор, мужик щёлкнул кнутом, и лошадь повлекла телегу в бескрайние российские дали. С-К пошёл следом, охваченный ораторским вдохновением. Но мужик погнал лошадь и пришлось перейти на бег. С-К нёсся за ним вёрст этак семь, не прекращал ни на миг говорить, покуда не выдохся, а мужик не сказал ни слова и ни разу не оглянулся.

Я привёл этот эпизод как пример подросткового энтузиазма, ослеплённого верой в волшебную силу слова.

Солнце останавливали словом,

Словом разрушали города.

Мы тоже в такое верили. В данном случае мы – это я и девушка Люба. Кое-кто, конечно, примазался, но неважно. Главное, что в положенный час наша вера проявилась во всей своей ослепительной слепоте.

Я шёл вниз по Пушкинскому бульвару и, не доходя до проспекта Ворошиловского, повстречал Любу и увивавшегося вокруг неё барда Анвара Исмагилова.

Уточню сразу, что об Анваре упоминаю исключительно ради исторической справедливости, а если кто-то считает, что я должен высказаться об этом парнишке, то не дождётесь! Как написано в одном моём поэтическом тексте: "молчанье достойней"! Высказаться хочу о девушке Любе.

Из-за плеча этой девушки выглядывал гриф зачехлённой гитары, Анвар был также при инструменте, прогуливались после какого-то выступления в рамках Клуба Самодеятельной Песни, и я, остановив их, спросил, много ли было народа. Люба поморщилась, Анвар выругался, и я понял, что человек десять.

Тогда я поделился своими соображениями:

– Вы должны радоваться, что пришло хотя бы столько. Люди ходят на наши мероприятия лишь потому, что хотят расслабиться в "культурном" обществе, посмотреть на себе подобных. Мы для них просто фильтр, чтобы заворачивать всякое быдло и босяков. Никому нет дела до того, что там в наших стихах и песнях.

– Так, по-твоему, не существует ни любителей поэзии, ни поклонников бардовской песни? – возмутилась Люба.

– Почему же? Они есть. Только очень редко выходят из дому. Выбираются только на некоторые концерты. А в толпе их не встретишь, – я обвёл рукой улицу. – Вон, в ста метрах от нас, мужичок на баяне наяривает. Там и "Миллион алых роз", и всё такое. Возле него останавливаются, слушают. А у нас никаких шансов.

– Неправда!

– Не веришь? Давай проверим!

– Давай!

Начали, где стояли.

Наше выступление длилось минут двадцать – двадцать пять. Люба с Анваром пели, сменяя друг друга, пели очень хорошо; я заворожился их пением и тоже решил подключиться, прочёл два или три стихотворения, хотя вначале планировал увильнуть от участия. Тем не менее, никто не остановился, наоборот, все стыдливо отводили глаза и слегка ускоряли шаг, проходя мимо нас. Ради объективности отмечу, что минут семь или восемь нас слушали дети, но я только вздохнул с облегчением, когда они убежали. Эти детишки то и дело подбирали с земли какие-то камешки и сосредоточенно их рассматривали, словно с намерением бросить. Понятно в кого.

В конце концов, Степняк-Кравчинский призвал прекратить "хождение в народ", признав его полную непригодность для общего дела. Разочарованный революционер обратился к террору.

Мы тоже были удручены результатами своего "хождения", но мы оказались не столь радикальны.

Зачехлив гитару, Люба решительно заявила:

– Нам пора поднапрячься в организации фестивалей! Будем работать с публикой!

Мы с Анваром вежливо покивали... Но я и представить себе не мог, что пройдёт год, или около того, и я начну сожалеть об этом её решении, на которое, похоже, сам натолкнул девушку!

Впрочем, о сожалениях позже. Ведь всё вышесказанное – всего лишь пролог, не так ли?

А начало – вот оно: я познакомился с девушкой Любой при весьма необыденных обстоятельствах.

В результате серьёзного ДТП моя мама попала в больницу. С переломами ног. После всех операций она очутилась в просторной многоместной палате, где тон задавали два принципа: покой и порядок. Зелёные стены, вдоль которых железные, крашеные зелёным кровати. Женщины, в основном пожилые, смирно лежащие под одеялами. Они жевали яблоки с апельсинами, что-то читали или тихо переговаривались. Долго ли коротко, для меня, прибегавшего сюда достаточно часто, эта картина стала привычной, почти домашней.

Но однажды я вошёл в ту распахнутую как всегда дверь – и сердце у меня дрогнуло. Возле маминой кровати стояла кровать какого-то нового, авангардистского типа. Без задней спинки, вместо которой высились какие-то Эйфелевы конструкции, блоки, тросы, настоящие механизмы. А из всего этого на меня смотрела ничем не прикрытая молодая упругая попка – со стройными ножками, задранными к потолку. (Кажется, это называлось "лежать на растяжке".)

Стараясь не пялиться на запретное, я осторожно прошагал к маме.

– Знакомься, это Любаша! – сказала мама, как раз беседовавшая с новой соседкой.

Я что-то промямлил, пытаясь загасить яркость только что полученных впечатлений.

Любаша (то есть девушка Люба, моя героиня, как вы уже догадались) кивнула мне, как смогла, со своей белоснежной подушки. Она смотрела на меня с лёгким вызовом и как-то оценивающе; я понял, оценивает эффект своего шоу. Вероятно, я покраснел от смущения. Но, наконец, через пару десятков бесконечных секунд по её лицу проскользнула грустная человеческая улыбка – меня решили оставить в живых.

В тот день я уходил, не оглядываясь.

А на другой день я отправился навестить маму, уже внутренне подготовившись, собравшись даже поговорить с девушкой о чём-нибудь пустяковом... Но увы! Любу вместе с её кроватью почему-то переместили в другую палату.

Вот уж действительно:

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

Искать симпатяшку желания не возникло, но из чистого любопытства я задал маме пару вопросов. Оказалось, что свои переломы девушка Люба получила в результате попытки самоубийства. Шагнула из окна. Причём совершила такой экзотический шаг не впервые, первая попытка была ещё в школе. А что с Любой не так – никаких версий не было. И в итоге, выяснив это, я только пожал плечами: всё закончить brevi manu – это не моя тема; ничего больше не оставалось, как выбросить из головы эту нимфу печального образа. Что я и сделал.

Тем не менее, Парки корячились над своими малопослушными нитями, и я познакомился с Любой во второй раз.

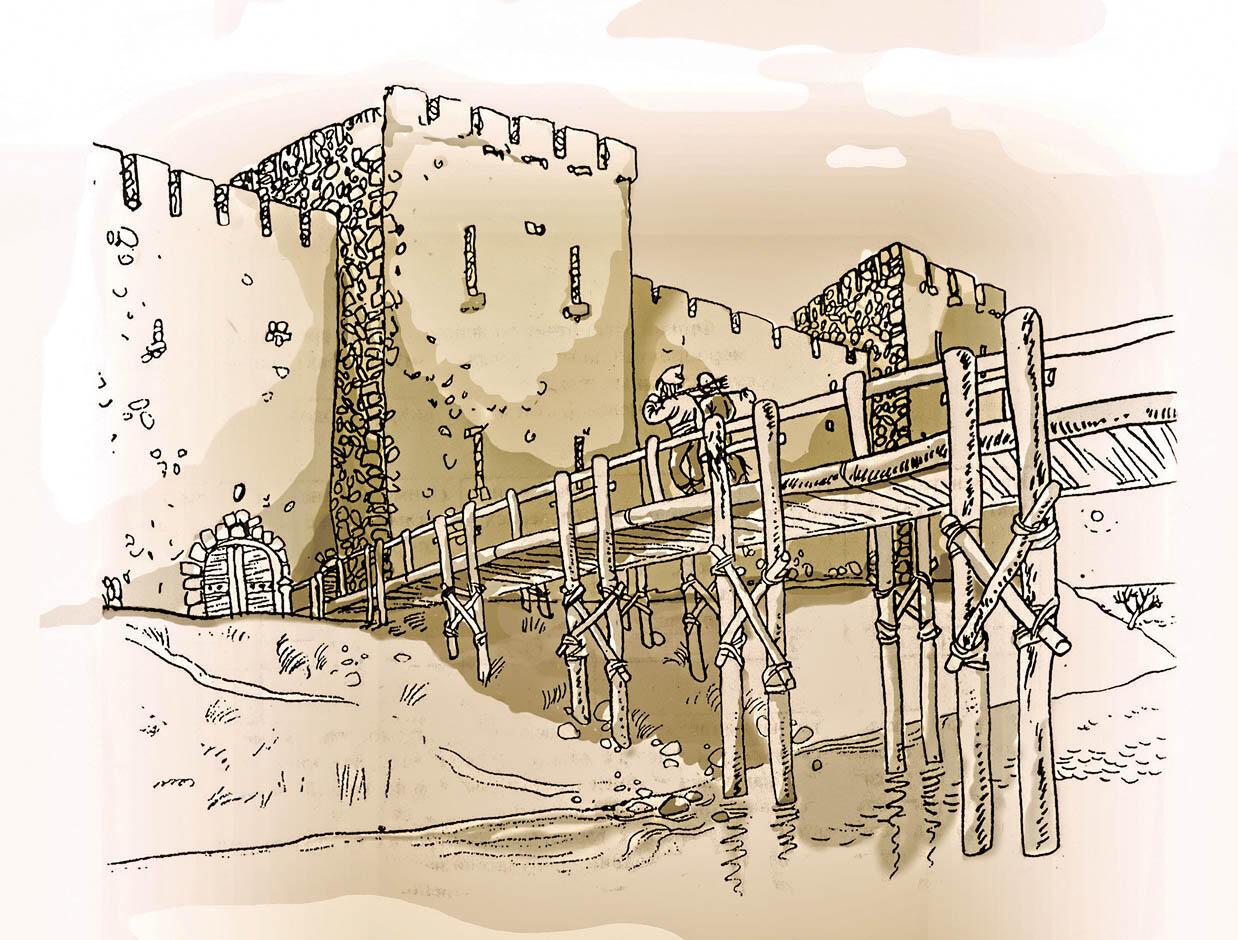

Это случилось в Танаисе.

На священных камнях малой родины нашего братства поэтов.

Поднявшись с электрички на холм, я неспешно инспектировал территорию музея-заповедника, стараясь держаться в тени (жарко!) и не попадаться никому под ноги. Вокруг мельтешили агенты и подстрекатели обычной здесь суеты: сотрудники и студентики-археологи, копошащиеся на раскопе и снующие между раскопом и фондами, выпасаемые экскурсоводами посетители, скрывающие скуку под маской начальственного внимания, одинокие разгильдяи-туристы, плюс какие-то непонятные личности, плюс мальчики-девочки из нашего поэтического содружества. Кто-то из встречных, здороваясь, сообщил:

– У Гены Жукова новая девушка!

Через пару минут эту новость сообщил ещё кто-то. Потом кто-то ещё.

Вот так всегда. У меня появлялись новые девушки. У Виталика появлялись новые девушки. Даже у самого ленивого и неповоротливого танаита-поэта Владимира Ершова, эдакого Гаргантюа, появлялись. Но на эти события никто особо не реагировал. А вот обновления личной жизни Геннадия всегда вызывали ажиотаж. Почему так, не знаю. Лично меня не интересовали новые девушки Гены Жукова. Меня интересовали девушки, ещё не ставшие таковыми. В крайнем случае – уже не бывшие таковыми. Но совершаемая под видом прогулки разведка, кажется, не принесла ничего нового... Я направил стопы к палатке, в которой тем летом квартировал мой брат-поэт Гена.

– Знакомься, Люба! Вот он, Бондаревский.

Думаете, я тотчас опознал в ней девушку из палаты? Однако, с чего бы?

А взглянув на жуковскую улыбку, я лишь поморщился, представив, как оттянулся братец-поэт, рассказывая ей про меня. Хотя неважно, всё равно некрасивая. Полноватая, лицо заурядное, круглое.

Гена сбегал куда-то, чтобы поставить на плиту чайник, и вскоре мы пили чай. Выпили чашки по две, когда я почувствовал себя лишним. Они шутили, и разговаривали по большей части между собой, на меня ноль внимания. Мне захотелось найти компашку повеселее, а как только я встал с места, они закрылись, застегнув палатку на молнию.

Вот так мы с Любой не узнали друг друга. Быть может, она меня не запомнила, а я доверился первому впечатлению и не имел причины приглядываться: нас не влекло друг к другу.

В общем, в первый момент мне она не понравилась.

Однако я переменил о ней мнение вечером, когда снова навестил их.

– Не разжечь ли нам костерок?

Мы с Геной быстро, пока совсем не стемнело, насобирали хвороста – и вот он вспыхнул, и призрачный отсвет прокатился ударной волной по всем палаткам, хибаркам и зарослям, всполошив обитателей. Мальчики-девочки отовсюду слетались на трущобный огонь. Рассаживались осторожно, чтобы не опалить крылышек. Все ждали мгновения, когда Гена возьмёт гитару.

Но неожиданно вместо Гены гитару взяла Люба. Никаких предисловий. Просто аккорды и голос, глубокий, сильный. Тем не менее, было предельно ясно, что это её песни – и тексты, и музыка. Тексты выглядели как бы корявыми, маловразумительными, но в них было что-то шаманское. Я подумал, что мне не стоит их комментировать. Все остальные тоже слушали молча – и с восхищением.

Такие ночи бывали часто. Люба передавала гитару Гене, Гена – Любе. Впрочем, подключиться мог кто угодно. (Виталик со своими стихами. Или я. Или кто-то ещё.)

А вскоре, благодаря Эвтерпе, Любины с Геннадием отношения взлетели на новый творческий уровень. Некоторые песни они стали петь вместе. Например, дурацкую песню, которую Жуков сочинил про меня. Но об этой песне – в другом рассказе. А здесь лучше о песне, которую Жуков написал на стихи Твардовского. Александр Трифонович посвятил это стихотворение своим родителям, репрессированным во время коллективизации:

В краю, куда их вывезли гуртом,

Где ни села вблизи, не то что города...

По драйву песня была сравнима с никитинским "Майданом". Я, однако, удивлялся: где Геннадий текст раздобыл? Жукова никак нельзя было назвать усердным читателем... Быть может, ему подсказала начитанная, в целом, Люба. А быть может, я сам подсказал. Я со школьных времён знал это стихотворение наизусть и порой декламировал в разных компаниях.

В одной из рецензий на "Стихах.ру" я обмолвился, что существуют стихи, в которых всем правит энигматическая мелодия, которую где-то в хаосе поэт подхватил совершенно случайно. Для такого рода мелодии безразлична навязанная ей тема, и она сама себя восстанавливает, как бы неловко стихотворец с нею ни обращался. Очевидно, что стихотворение Твардовского довлеет такой мелодии. Менее очевидно, что такие мелодии затаились в стихах нашей Любы. Но они там присутствуют, хотя в смутном и зыбком виде... Зато пришпоренные гитарой они начинают мчаться во весь опор!

Так или иначе, но у нас появилась своя поэтесса с гитарой.

Мало-помалу её биография оказалась в Танаисе на слуху. Полоскали бельишко, перемывали косточки. Помнится, я сидел на веранде бунгало (пиршественная зала танаисской тусовки) за утренним чаем – и мне рассказали о Любиных суицидальных перипетиях. Вот тогда в моей памяти что-то щёлкнуло. Предо мной возникло лицо на подушке... Вот именно! Лицо, а не та замануха, вишенка на торте, свет в окне на фасаде футуристичного замка из эпоса в жанре "фэнтази". Это была она!

Понятно, что я обрадовался прибытку в воспоминаниях. Но кто-то должен был разделить мою радость – и кто же, как не сама Люба? Я побежал к ней.

Она занималась чем-то, сидя перед палаткой.

– Люба! Я тебя идентифицировал! Мы встречались ещё до Танаиса!

– Ты о чём?

– Ты лежала в больнице, и тебя положили в палату рядом с моей мамой. Она познакомила нас.

– Ах, ты об этом... – Люба замолкла и, как я понял, не выразила желания разделить со мной радость от апгрейда, как сейчас бы сказали, моей платы памяти.

– Послушай! Клянусь тебе, – не унимался я, – ты единственная женщина в моей жизни, чью замечательную попу я разглядел прежде, нежели увидел всё остальное!

Девушка только вздохнула, однако через пару секунд по её лицу проскользнула улыбка – та самая, человеческая, больничная. Улыбки мне было достаточно, я развернулся и помчался куда-то ещё.

Я не стал обсуждать с Любой, почему она попала в больницу, не стал ни тогда, ни после. Как уже заявлял, не моя тема. Ей бы поговорить об этом с Виталиком Калашниковым! Это у него:

Но кто мне подскажет, куда мне бежать

От жизни, от жил, разрываемых кровью...

Бывает, в своих кошмарах я проваливаюсь в бездну той зимней ночи, где Виталик так вдохновенно нарывался на неприятности. Я пролетаю сквозь снегопад, сквозь бьющиеся током снежинки, и нависаю над ним, как призрак, пока он бредёт по застуженной улице подмосковного городка.

– Опомнись, брат мой, ведь это жизнь!

– Да, жизнь! – бормочет Виталик, услышав мои слова. – Жижа. Трясина. Чёрный человек в зеркале... Нет, не твоя тема!

Да, Виталик. Но не я. И не Генка:

Я не знаю, пред кем мне стоять на коленях

За случайную жизнь, что до смерти продлится.

Конечно, насчёт последних строчек могут возникнуть сомнения. Какой-нибудь критик с окладистой бородой может углядеть каверзу:

– Здесь Геннадий даёт жизни эпитет "случайная". Разве это не парафраз Пушкина: "Дар напрасный, дар случайный..."? Разве это не 1:0 в пользу Любы?

– Оставьте в покое Пушкина! – отвечаю. – Это просто избыточность вдохновения.

– Но если это наитие, если это по Божьему наущению, – гнёт своё критик...

– Оставьте в покое богов! – перебиваю его. – Да, сказано божественно, но всё ли божественное правдиво? Античные Зевс, Аполлон и прочие лукавили сплошь и рядом – насколько древние божества переменились в нашу эпоху?

Но к чёрту критиков!

Не исключаю, что этот эпитет появился в итоге размышлений Геннадия над своими превратившимися в легенды случайными связями.

Помнится, как-то раз Виталик решил меня просветить:

– Наш мэтр-гигант вчера, наконец, сорвал покровы с великой тайны: количеством девушек, с которыми переспал.

– Да ты что! Сколько?

Виталик назвал цифру, но я её, честное слово, сейчас не вспомню. По-моему, речь шла о нескольких сотнях. Не о сотнях тысяч, а просто о сотнях, но как ни крути, выходило, что даже если мы, я и Виталик, объединим своих девушек, сведём их в один отряд, нам всё равно не выиграть сражения.

– Брешет! – сказал я с максимальной уверенностью в голосе.

– Согласен. Брешет! – кивнул Виталик.

Увы, связь Геннадия с девушкой Любой тоже оказалась случайной.

Кажется, мне сообщили об этом по телефону. Не помню, как известили, однако помню, как расстроился этим известием. Казалось бы, что мне с того? Ведь никто не умер. Да и не был я почитателем Вечной любви или Семейных ценностей, со мной всё было в порядке... Однако причины для приступа мировой скорби имелись.

То хотя бы, что их дуэтное пение так украсило несколько наших сценических выступлений! А как оно украшало ночные костры в танаисских джунглях! К тому же я так надеялся, что девушка Люба примет без оговорок наши цели и идеалы, и мы вместе с ней будем строить и защищать от врагов в Танаисе, а заодно и в Ростове нашу свободу и нашу Заозёрную Школу – республику поэтов и бардов, и просто нормальных людей, любящих поэзию!

О, наивная святость моего утопизма!

Я решил не сдаваться. Я решил разобраться с Геной и оставшейся без присмотра Любой и, если удастся, что-то исправить.

Толком не помню, сколько времени эти двое смогли продержаться вместе, но расставанье произошло зимой. Хотя зимой расставаться как-то труднее, особенно в Танаисе, где Геннадий, наконец, прочно обосновался, переселившись из палатки в бунгало. Там зимой такая тоска! Снег да снег, степные смертные вьюги, посетителей ноль. Жизнь замирает, и обнищавшая впечатлениями душа тщится сберечь что осталось: крохотные язычки пламени в первобытной пещере...

Я счёл, что погода благоприятствует.

Облачившись под курткой в два свитера, рванул в Боспорское царство. И вот я сижу напротив Гены в его комнатёнке, обогреватель включён, мы пьём чай вперемежку с портвейном.

Внимательно вглядываюсь в него, проверяя почти сложившееся убеждение, что в их расставании виноват он. (Типа, она ему надоела.) Я собираюсь призвать селадона к порядку, чтобы он попросил прощения у моей героини. Однако не спешу с обвинениями, нельзя же с порога оглашать цель визита. Мы ведём разговор о том о сём, о всякой ерунде, а в основном – сплетничаем о сотрудницах музея. Конечно, среди них есть бывшие Генины девушки, поэтому, чтобы преждевременно не раскрыть карты, я фильтрую, как теперь говорят, базар. Жду момента.

Тут надо бы подчеркнуть, что обычно в беседах с Геннадием я всячески избегал так называемой эротической тематики. Не то, чтобы он при нескромных вопросах зверел и набрасывался с кулаками, вовсе нет! Но я мог услышать что-нибудь огорчительное. Я имею в виду: меньше знаешь, спокойней спишь.

А сам Гена был, казалось, не против, если кто-то хотел разобраться в его личной жизни или даже погрузиться в неё. Приглашал, хитро улыбаясь. Нет уж! Мой опыт показывал, что погружения в его личную жизнь были опасны ничуть не меньше, чем настоящие погружения, показанные в таких голливудских фильмах, как "Сфера" или "Левиафан".

Последнее лучше пояснить на примере.

Однажды мы с Геной сорвались вдвоём в Москву. Уж не помню зачем. Всю дорогу проговорили о всякой поэзии, а когда высадились на Казанском вокзале, я решил переменить тему:

– У тебя нет случайно идеи, где бы нам сегодня заночевать?

– А то! – хитро усмехнулся Геннадий. – Вот что у меня есть!

Он выхватил из кармана огромный, как мне показалось, ключ и с чувством бесконечного превосходства повертел перед моим носом.

– Ого! Золотой ключик! – воскликнул я. – Веди же меня, мудрый Буратино!

Скоро мы оказались в какой-то пустой квартире на первом этаже какой-то хрущобы. Расположились на кухне. Там было не прибрано, но мы разгребли на столике место для двух стаканов, а тумбочку у плиты облагородили респектабельными бутылками купленного возле метро вина, популярного у аборигенов.

Разумеется, снова заговорили о всякой поэзии.

Внезапно в замке проскрежетал ключ. Не наш. Хозяйский. В полумраке прихожей возникла миловидная девушка.

– Сейчас увидишь! – вкрадчиво прошептал Геннадий и, отставив стакан, распахнул объятия.

Но девушка, как ни странно, заглянув в кухню, не стала падать ему на грудь. Она застыла в дверном проёме и, нехорошо подбоченившись, принялась сверлить его взглядом. Так стояла примерно с минуту. Молча. Мы тоже молчали. У Геннадия челюсть отвисла от удивления, а я просто не знал, что сказать.

Интересно, что смотрела она лишь на Жукова, делая вид, что меня здесь нет. Не знаю... Так, может быть, путник, заблудившийся в собственном сновидении, старается не смотреть на самое страшное из чудовищ.

– Вот ты где! – наконец, проскрипела девица голосом самой старой карги. – Явился не запылился!

В моей памяти почти стёрлись её черты, однако я помню, как её личико наливалось яростью.

– Ты хоть понимаешь, как я тебя ждала? Как страдала? Ты! Ты предатель! Как ты посмел всё испортить? Ты растоптал всё святое!

Нервно оглядевшись, она заметила под рукой расставленные на тумбочке наши бутылки.

– Ах, здесь, значит, праздник!

Тут же, схватив бутылку за горлышко, она швырнула её с размаха во вражеские физиономии. А точнее, в мою физиономию. Не знаю, почему конкретно в мою. То ли хотела сразиться с чудовищем, то ли показать Жукову, что я – лишь пустое место.

Но я успел уклониться!

Думаю, это Зевс Олимпийский спас меня от расправы. Думаю, он не забыл, как я в детстве посвящал ему своё время, занимаясь лёгкой атлетикой. Кто же, если не Зевс, мог так ловко садануть меня в ухо, чтобы голова ушла с траектории? Бутылка пролетела со свистом и разбилась со звоном, оставив за моей спиной на обоях гигантскую, жирную, багровую кляксу.

– Спасайся кто может! – крикнул я Гене, вскочив с табуретки. – Дёргаем отсюда!

Удивительно, но он внял моему зову, зову разума. Мгновенно рассовав оставшиеся бутылки по сумкам и подхватив гитару, мы ринулись прочь.

– Гена, как ты воспитываешь своих девушек? – спросил я, когда мы отдалились от её дома метров на пятьдесят. – И что бы ты делал с моим трупом?

Жуков был так ошарашен случившимся, что, забывшись, брякнул такое, чего, наверное, не говорил ни одному мужику в жизни:

– Прости меня. Я не подумал.

Случай эпичный, не отрицайте.

Разумеется, эта песнь, достойная кифары Гомера, звучала в моей голове и в тот зимний денёк в Танаисе, когда я готовился обвинить Гену в пренебрежении общими интересами. Неплохой аргумент для воображённых мною присяжных. О, я казался себе Томом Крузом, который, как дракон, прыгает по залу суда и пламенным красноречием язвит зарвавшегося солдафона в лице Джека Жукова-Николсона. (Фильм "Несколько хороших парней", если кому интересно.)

Итак, линия обвинения была выстроена. Но когда я уже был готов перейти к разбирательству, какой-то другой я, доселе скрывавшийся в подсознании, вынырнул на поверхность и задал совершенно посторонний вопрос:

– Гена, ты написал что-нибудь новое?

– Кое-что. А ты?

– Тоже. Но ты, давай, первый.

Геннадий с листа прочёл несколько стихотворений. Вроде бы хороших, но как всегда непонятных с первого раза. Потом взял гитару и спел. Я не помню, что именно спел, но помню своё восхищение – песня была гениальной на сто процентов!

Потом он внимательно слушал мои наработки.

Я смотрел краем глаза, как в него проникает моя фонетика...

А когда на выдохе дочитал последнюю строчку, у меня вдруг возникло чёткое ощущение, будто я только что сказал всё, что хотел сказать. Всё, ради чего приехал сюда.

Стихи преобразили реальность.

А как же иначе? Вот мы сидим друг против друга, два настоящих поэта. Мы не боимся того, что нам суждено, чем бы это ни оказалось. Мы делаем общее дело и на текущий момент у нас достаточно сил, чтобы удержать русскую литературу от падения в пропасть бездарности, безверия и безмыслия. А если аврал, то у нас есть помощники: Виталик и ещё кое-кто. Верные помощники, а не такие, как девушка Люба, которая, чуть что не по ней, бухтит, сомневается и воротит мордашку.

Нет, не стоит заводить разговор о девушке Любе, пусть остаётся на жуковской совести.

Геннадий нашёл для меня такую же, как у него, комнатёнку с обогревателем, и я заночевал там, а утром покинул заснеженную греко-скифскую твердыню русской поэзии с лёгким сердцем и чистой душой.

А потом наступила весна.

Весна-красна. Девушка Люба, конечно, никуда не пропала. Та ещё заноза, не выдернешь! Она не перестала приезжать в Танаис, правда, теперь появлялась значительно реже и всегда вместе с кислой, пендитной и мало чем привлекательной для меня компашкой, где все монолитно стояли (сидели) вокруг неё подобно берлинской стене и не подпускали чужих. А вот в Ростове её присутствие стало ощущаться сильней, чем прежде. Она мелькала на сцене в каких-то концертах, участвовала в каэспэшных мероприятиях. Уличный концерт, с которого я начал рассказ, произошёл в тот период.

Я не особо интересовался её успехами в освоении территории, но мы однажды разговорились, когда она нанесла визит в мою самую тёмную и сокровенную экологическую нишу – литстудию при Союзе писателей. Вдруг выяснилось, что мы живём по соседству. Она пригласила, и я стал захаживать в гости.

Обнаружилось, что Люба – замужняя девушка. Проживала с мужем. Они снимали квартиру в доме дореволюционной постройки, спланированного, похоже, не для жилья, а под магазин или склад. Такое место априори нельзя превратить в семейное гнёздышко, но там всё равно чувствовалась какая-то домашняя атмосфера... Кажется, вокруг бегали дети, и я заходил туда не один. С женой. Кажется, я тоже тогда был женат.

Дима, муж девушки Любы, был симпатичным юношей мелкого, но грациозного телосложения. Он оказался военным, хотя не имел отношения к строевой службе. После пионерской клятвы хранить гостайну выяснилось, что он инженер-радиоэлектронщик. Я сам в тот момент числился на одном заводе регулировщиком радиоаппаратуры, так что мог щегольнуть перед Димой парой-другой профессиональных словечек. Но мне ли говорить о диодах-триодах?

Говорили по большей части о литературе, искусстве и философии. Обычный интеллигентский трёп. Дима ко всему оказался интеллигентом.

Между прочим, интеллигентность – это, в общем-то, многознание.

Банальная истина, которая, к сожалению, в наши дни перестала быть очевидной. Сейчас каждый считает себя ходячей энциклопедией. Но он просто отождествляет свою персону с настоящей энциклопедией, что лежит у него в кармане. Смартфоны, айфоны, или как там ещё называется? Несколько нажатий на кнопки – и ты открываешь любую нужную информацию. Читаешь, используешь и сразу же забываешь – выбрасываешь, как использованную салфетку. Снова tabula rasa... А интеллигентность – это знания, которые усвоены и превращены в убеждения.

Взлёт науки и техники? Кризис образования? Не знаю. Однако считаю, что это надолго. Дураками управлять легче, чем умниками.

На лице Любы, когда она присоединялась к нашим с Димой беседам, я замечал иногда непонятную мне отстранённость, завершённость всеведения, как будто девушка размышляла над чем-то гораздо более важным, чем то, о чём мы витийствовали. Скорей всего, так и было. Но в те дни я не мог разгадать смысла этой милой гримасы. Считал проявлением чего-то конкретно женского, хотя, конечно, не мне судить о Любиной женственности, меж нами возникла лишь дружба, любовью не пахло.

Нетрудно было заметить, что Диме известно о её изменах. А то! Такая девушка – и не похвастается? Особенно, перед супругом? Поэтому я, хотя испытывал известную жалость, старался подбирать в разговорах слова таким образом, чтобы, не дай Бог, не высказать Диме сочувствия.

А где же моя мужская солидарность, вы спросите? Да нигде!

Мы однажды втроём, Генка, я и Виталик, развлекались, импровизируя в стихоплётстве, и создали замечательное двустишие:

По техническим причинам

Мы относимся к мужчинам.

Потом иногда цитировали на концертах. В первую очередь, вероятно, хотели подчеркнуть для своих поклонниц, что к нам нужно относиться бережно. Но смысл этого двустишия шире. Мы не мужики, мы поэты! Мысль интуитивно понятная, хотя прозой её сформулировать невозможно.

Стоит добавить, что в доме у Любы мы пили почти исключительно чай. (Так и было! Хотя звучит как-то по-гоголевски.)

Но однажды чайная халява закончилась. В окнах горел свет, но я несколько раз позвонил в дверь прежде, чем мне открыл Дима. Лицо сюрреалистически перекошено, глаза воспалены от бессонницы.

– Мы развелись. Люба съехала.

Он стоял на пороге, не пропуская меня в квартиру, и я не понял, то ли он стесняется показать свои чувства, то ли расстались по-русски, с битьём посуды, и он ещё не прибрался. В любом случае у меня самого пропало желание заходить. Сказав, что зайду потом, развернулся... Но больше там не бывал: они даже не попытались восстановить отношения, и Дима вскорости тоже оттуда съехал.

Признаться, димин понурый облик в дверях тогда породил во мне чувство надвигающейся катастрофы.

За их разводом никаких перипетий не последовало, но предчувствие не обмануло меня.

Катастрофа случилась чуть позже, и Димы уже не касалась. Зато касалась меня.

Это случилось на фестивале. Под перезвон гитар, рокот тамтамов и вопли скачущих в танце туземцев. В слепящем сиянии нагромождённых софитов.

Я не участвовал в подготовке сего события. Занимался чем-то, отвлёкся и о грядущем празднике узнал уже из афиш. Так и начну, с заголовка. Фестивалю дали громкое имя: "Ростовское метро". До сих пор не пойму, почему "метро", ведь Ростов – город весь на поверхности, разве что захотели в рекламных целях заставить толпу задуматься?

Затевался не какой-то отчётный каэспэшный концерт с пугливыми исполнителями, нервными и одновременно напыщенными, и свадебно сидящим в жюри зачуханным мэтром из провинции по соседству. Нет, были приглашены знаменитости, не меньше дюжины, и все столичные. Для них были назначены авторские концерты на качественных площадках, причём основной шабаш должен был протекать на шикарной сцене Ростовского драмтеатра, гордости города. Да всё ради них! Афиши с жирными именами.

Внимательно прочитав афишу, я сразу помчался к ближайшему каэспэшнику, чтобы спросить, кто в ответе за это помпезное действо. И вот момент истины: всем заправляла девушка Люба! В ней вдруг проснулись организаторские способности, о которых никто не подозревал, и которым, наверное, мог бы позавидовать царь Агамемнон, созывавший ахейцев для похода на Трою.

Ладно, способности... Я призадумался. Но где же она взяла деньги на аренду площадок и гонорары? Точнее, где нашла спонсоров и как втёрлась в доверие? Стояло лишь самое начало девяностых, и никто из нашей большой тусовки покамест ни сном ни духом не помышлял уходить в бизнес, никто ни в каких кругах не вращался, нормальная перекатная голь. Странно! Но я вдруг припомнил, в каком месте девушка Люба работала. Я доселе не говорил, что она имела юридическое образование и получала свою зарплату, подвизаясь в какой-то прокуратуре. Не иначе, для поиска спонсоров задействовала прокурорские связи!

Не криминал, конечно, но вот что меня встревожило: в её руках оказалась абсолютная власть как над сценой, так и над публикой. Ну и что, скажете? Или приведёте в пример сказочки об исторической роли абсолютизма? Афиши были уликами. По строчкам сновали признаки-призраки скоморошьего самодурства.

В те дни заседания в КСП шли круглосуточно. Я легко отыскал Любу в стенах Клуба, строгую, деловитую, раздающую энергичные указания запаниковавшим от огромности планов адептам Самодеятельной Песни.

– Скажи мне, Люба, почему в списках нет наших, ростовских? Может быть, конкурсная программа – это излишняя роскошь, но у нас тьма неплохих исполнителей, бардов, поэтов, пусть хотя бы несколько наших выступят!

– Ты и Калашников выступать будете. Вместе с Жуковым, как Заозёрная Школа. Быть может, Анвар, но это и всё. И не трогай меня, мне и так приходится сокращать время для каждого! В моих списках – достойные люди, опытные, заслужившие авторитет у народа своей безупречной работой. Подумай сам, как будут на этом фоне выглядеть наши неискушённые ростовские самовыдвиженцы? Как ложка дёгтя!

Я огляделся, посмотрев на адептов, сидящих в углах комнаты и вокруг стола. Идиоты, ведь это она о вас говорит! Но те лишь молчали, пялясь ей в рот.

Все здесь хотели, чтоб я заткнулся. И ничего не поделаешь! Мысленно хлопнув дверью, я гордо пошёл туда, куда меня мысленно посылали. По дороге утешал себя мыслью, что действовать так девушке Любе велели спонсоры. Дяди и тёти с чёрными квадратиками, закрывшими лица на фотографиях, и с должностями вместо имён. Уж, лучше обвинить их, всё равно пропадут в забвении. Это только Вергилий, могучий гений, протащил зачем-то своего Мецената в Зал славы Поэтов – как того верблюда, которого пропихнули сквозь ушко иголки.

Тут следует добавить, что я переживал не только за ростовских поэтов, бардов и исполнителей песен, но и за ростовскую публику. Почти со всеми приглашёнными знаменитостями, среди которых, кстати, была парочка безгитарных поэтов, я уже где-нибудь да встречался, слушал их и в Москве, и на всяческих фестивалях. У меня о них составилось мнение, и оно, к несчастью, было нелестным: отъявленные зануды. Я бы их вовсе не приглашал, но кому здесь признаешься в такой ереси? Резать правду-матку было бы стрёмно.

Впрочем, светлые имена на афишах тоже имелись.

Например, бард и поэт Юрий Лорес, московский резидент Заозёрной Школы.

А ещё Юрий Алексеевич Кукин.

А в тайге по утрам туман,

Дым твоих сигарет...

Невысокого роста, крепенький, но, с мягкими чертами лица, больше напоминавший деревенского простака, чем таёжного первопроходца. Глаза, однако, интеллигентские, вдумчивые.

Он не был чрезмерно словоохотлив, но на множестве фестивалей выделялся среди других звёздных бардов какой-то особой общительностью. Знал себе цену, но не отгораживался ни от кого величием классика. Был, к тому же, хорошим рассказчиком. Если аудитория небольшая, занимательно комментировал свои песни, вспоминал что-то из жизни, иногда давал остроумные характеристики публичным персонам, с коими довелось встретиться. (Помню его рассказ об Аркадии Северном.) При всей своей деликатности, когда было нужно, высказывал принципиальную позицию. В общем, великий художник!

Кукин неоднократно приезжал в Ростов, где сцену ему обеспечивал наш КСП. После концертов охотно участвовал в клубных посиделках, слушал ростовских деятелей, в том числе Генку, Виталика и меня. Наша троица ему нравилась.

Однажды мне посчастливилось краем поучаствовать в его жизни.

В очередной приезд Кукина после его выступления сидели вместе с ним в Клубе и за чаем с печеньем рассуждали о том о сём. В основном, о хорошем. Внезапно дверь распахнулась и в комнату вбежал кто-то с перепуганной физиономией:

– Бухгалтерия сказала, что сможет выплатить деньги за концерт только через неделю!

Кукин сразу расстроился, деньги ему нужны были срочно.

Председатель Клуба заискивающе обвёл взглядом присутствующих:

– Ребята! Может, кто-нибудь даст в долг?

Все дружно замолкли, отрешённо помотав головами. (Вот оно, КСП! Голь перекатная!)

Тогда я поднялся и сказал, что попробую.

Сбегал к маме, занял у неё денег и, вернувшись, вызвал аплодисменты, когда вручил подношение нашему царственному гостю.

Любопытно, что бухгалтерия через пару недель выслала Кукину гонорар на его ленинградский адрес, и ему пришлось посылать эти деньги обратно, то есть на мой адрес. (Этот эпизод с деньгами, конечно, ни к чему не привязан, хвастовство на пустом месте, но мне просто нравится говорить об этом человеке, Юрии Алексеевиче.)

Однако вернёмся к сюжету. Фестиваль, на который отведено было три стопудовых дня, открылся торжественно, шёл гладко, и я побывал на кукинском концерте, на ещё нескольких и в одном, как и предполагалось, участвовал. Наступил третий день. Для заключительного концерта была анонсирована малая сцена драмтеатра. Зал довольно вместительный, мест на пятьсот. Выступать должны были все, кто уже выступал. Начало – в 19.00.

Я вышел из дома загодя, чтобы успеть пообщаться с друзьями. И надо же! По пути встретил неприкаянного гения, а точнее, поэта Александра Брунько, алкоголика и бродягу, с которым не виделся уже долгое время. Был он на удивления трезв, а значит, контактен и, как сейчас говорят, рукопожатен.

– Ты где пропадал?

– Да в Новошахтинске.

– Действительно! Не всё ли равно, где бомжевать?

– Нет, меня там друзья в санаторий устроили.

– Ну и как, подлечился?

– Да уж... Неплохо бы выпить за такое здоровье.

Сказано было логично, и мы решили отметить встречу в подвернувшейся наливайке. Братья-поэты всё-таки.

Ярко расписав лицемерие и занудство проходящего фестиваля, я после очередного стакана портвейна воскликнул:

– Ты там просто обязан сегодня выступить! Поднять авторитет Ростова!

Нередко Брунько отказывался выходить со стихами в концертных залах. Не то, чтобы зажимался на сцене, ведь во всяких гадюшниках выступал свободно, аллергия, что ли, была у него на филармоническую чванливость. Я бы не обиделся, услыхав, как он посылает меня с моим предложением. Но он вдруг спросил:

– Ты же говорил, что ростовских не пропускают?

– Не бери в голову! – я даже рассмеялся, как-то чрезмерно обрадовавшись. – Я тебя обязательно протолкну!

Мы поспешили в театр, и там я оставил Александра в фойе, а сам отправился на поиски Любы.

Концерт уже шёл. Вначале для разогрева публики кто-то исполнил традиционную туристскую белиберду, а к нашему появлению затянули грустную лирику.

Я прошмыгнул за кулисы. В чёрных бархатных лабиринтах переминались в ожидании своего выхода бледнолицые тени с гитарами на привязях.

Там же и девушка Люба. В руках свиток – список участников. Она взяла на себя роль ведущей и старательно изображала двуликого Януса: душа нараспашку со зрителями, держиморда с участниками. Понять можно, звёздный ты бард или межзвёздный, а выскочить к микрофону без очереди способен каждый.

– Люба, я привёл Брунько, он должен выступить.

– Ни в коем случае. Видеть не хочу этого оборванца-засранца, он мне тут всех распугает!

– Люба, ты не понимаешь! Он сам захотел выступить!

– А мне всё равно!

Я беспомощно огляделся. Увы! Все друзья, все, кто мог меня поддержать (или остановить!), отсутствовали. Сидели в тот миг в театральном буфете и пили коньяк, а вокруг меня распростёрлась мерцающая пустыня с ходячими мертвецами.

И тогда меня прорвало.

Услышав аплодисменты, провожающие только что закончившего петь выступающего, я метнулся на сцену и схватил микрофон.

Я заговорил о цензуре. О чём же ещё? О цензуре, которая никогда не угомонится! О цензуре, которая тянет свои грязные щупальца ко всему живому! О цензуре, которая рассылает повсюду своих агентов! А знаете, кто самый пронырливый и опасный агент? Это девушка Люба! Она так ловко рядится под свойского парня, но это ей не поможет!

Прошёлся я и по фейс-контролю, устроенному Любой-агентом. В ту пору таких словечек, как фейс-контроль, в русском языке ещё не было. Но не волнуйтесь, я подобрал синонимы!

Ужасная речь, думаете? О, да! Ужасная.

Однако самым ужасным в моих словах было не их содержание. Самым ужасным были сами слова. В жизни обычно я стараюсь избегать матерщины, но тут, как писали классики, "Остапа несло".

Я успел наговорить много чего, несмотря на то, что вещал в микрофон минуты, наверное, полторы, не больше. Потом они, наконец, осознали, о чём я.

Они устремились ко мне изо всех закоулков, изо всех углов закулисья. Столичные поэты и барды! Не хочу называть их имён, и пусть сгинут неназванными! Подбегая, они срывали с себя опостылевшие лохмотья своей мимикрии, все эти пёстрые богемные пончо, мантильи и альмавивы. Я увидел их истинный чёрно-жёлтый хищный осиный окрас. Я не прекращал ораторствовать, когда они окружили меня, ухватили за руки, за ноги и потащили от микрофона.

Но вдруг в суматохе кто-то врезал мне хорошенько, и я отключился...

Очнулся в пустой гримёрке.

Оценив своё состояние, понял, что как-то легко отделался. Неужели меня пожалели?

Позже я узнал, что они хотели дождаться, когда я очухаюсь после первого раза, и тогда уж вломить по полной. Однако об инциденте услышал Кукин. Он сказал сразу:

– Бондаревского бить нельзя. Кого угодно, только не Бондаревского!

Кукин был полубогом. Его ослушаться не посмели.

Приоткрыв дверь гримёрки, я выскользнул и, подобравшись по-тихому к краю задника, увидел, что все вроде снова рассредоточились по складкам кулис, на меня смотрят по-волчьи, но приближаться не приближаются. Любы я не заметил, хотя почувствовал, что она где-то рядом. В общем, было понятно, что, если не стану выёбываться, меня отпустят.

Молча я проскользнул в фойе.

Брунько скучал, сидя на подоконнике. Подойдя к нему, я сказал:

– Пошли отсюда, Сашок! Здесь не ценят настоящих поэтов.

Подхватил Александра под локоть, и мы потащились прочь.

Вот такая жалостливая история.

Я сражался как лев, но, кажется, проиграл.

Фестиваль смачно подвёл черту под нашей невинной дружбой – моей и девушки Любы. Я чувствовал себя правым от макушки до пят, но девушку-то, как ни крути, обидел. Нехорошо. Встреч с ней отныне следовало избегать.

Впрочем, вскоре, к моему облегчению, моя героиня переселилась в Москву.

Но это ещё не конец рассказа. Наступили занятные времена. Мы, братья-поэты, стали вдруг популярны, было много концертов и выступлений, нас где-то печатали. Мы радовались снизошедшему на землю духу свободы и нам были по барабану пустеющие полки продуктовых магазинов и даже талоны на водку, затаривались в аптеках.

Далеко не сразу мы осознали, что на нас ополчилась сила, куда более грозная, чем Союз писателей, или обком, или КГБ. Эта сила, подмявшая не одних нас, но и всю страну, называлась: Поступательный ход Истории. Мало-помалу навыки стихосложения уступали в приоритете навыкам выживания.

Брат мой поэт Владимир Ершов ударился в бизнес и мгновенно задолжал неподъёмную сумму каким-то бандитам. Не сообразил ничего умнее, чем купить пистолет для защиты от кредиторов. Сам оружием так и не воспользовался, но в минуту депрессии пистолет обнаружила его жена. Она застрелилась.

– Теперь у тебя в доме хотя бы на одну депрессию меньше, – я попытался его утешить.

– Я её любил! Никогда не говори мне о ней! – заорал на меня Володя.

– Я её не любил, но ты тоже никогда не говори мне о ней!

Остроумно ответил, правда?

Я тоже занялся бизнесом. Брат мой поэт Георгий Булатов, взявшийся издавать развлекательную газетёнку, однажды сунул мне в руки пачку своей продукции:

– Дуй на вокзал! Может, заработаешь что-то.

У меня получилось. С того дня я заморочился газетной торговлей лет на пять или шесть. Развернулся, в основном, на вокзалах – там удалось установить несколько столиков.

А какие были газеты! "Спид-Инфо", "Секс-Хит", "Ещё", "Криминальная хроника"... Сам читал с удовольствием! Дела шли неплохо, и коммерция кончилась лишь тогда, когда были приняты драконовские законы, возрождавшие впавшую в кому цензуру. Одновременно подняли цены на бумагу. Газеты закрывались одна за другой, вся газетная отрасль рухнула и уже не воскресла, поскольку появились компьютеры с интернетом.

Этот бизнес, конечно, отдельная тема. Здесь же говорю, только чтобы объяснить свои частые поездки в Москву: закупал продукцию в типографиях, пересылал в Ростов. Но кроме того, встречался с многочисленными в тот период моими друзьями. Все они были творческими людьми. Если совпадало, они приглашали меня на творческие мероприятия, которые их касались. Как говорится, калейдоскоп лиц.

Рано или поздно я должен был ещё раз встретить девушку Любу. Так и случилось.

Увидев её в каком-то заполненном людьми зале, я захотел стушеваться, раствориться в толпе. Но внезапно другая моя ипостась, дремавшая в подсознании, очнулась и, овладев моим телом, направила меня к девушке.

– Люба, я хочу извиниться за ту выходку на том фестивале.

Когда она обернулась, что-то произошло. Может быть, где-то погас экранчик, показывавший, что обиды ещё актуальны.

Девушка Люба простила меня. С благосклонной улыбкой.

Кажется, разговор длился недолго, но, честно говоря, подробностей я не помню. Вообще, моя память смутно сохраняет детали, когда мне приходится извиняться перед кем бы то ни было. Гораздо лучше запоминаются обстоятельства, когда кто-то другой предо мной извиняется. Звучит по-дурацки, но так и есть. Может быть, у всех так.

А ещё может быть, что все настоящие извинения похожи одно на другое, и одно можно описывать через другое. Через то, которое помнишь.

Как извинялся предо мной Жуков, я уже говорил. А вот ещё.

– Привет, Лена! – я увидел сидящую на заднем сидении троллейбуса Ленку Стольную, бывшую жену Виталика Калашникова.

– О, Бондаревский! Ты как-то вовремя. Рада встрече. Ты знаешь, что я скоро умру от рака?

– Слышал. Страшно переживаю за тебя.

– Так вот... Я хочу извиниться перед всеми, кого обидела. Перед тобой тоже.

– Предо мной-то за что?

– Я твой топчан топором изрубила, когда ты съехал!

О, мой топчан! Я сколотил его из найденных на мусорке горбылей и двух брошенных ульев, когда поселился на время в доме Виталика. В ту пору Виталик с Ленкой хотели жить ближе к Танаису, где им давали работу. Они купили участок с домом в Недвиговке, казачьей станице, окружавшей греко-скифскую цитадель. Во дворе к стене дома лепилась пустая клетушка, в которой прежде держали кур. Я оклеил клетушку цветастыми обоями, нашёл тумбочку, построил топчан. Стал жить-поживать, зазывал в гости девушек. Ленке это не нравилось. Особенно ей не нравилось, что я отвлекаю Виталика от домашних дел: то мы перебираем книги на полках, то рассуждаем о чём-то, лёжа на одеялах в тени жердёлы. Ленка неоднократно пыталась меня изгнать, но Виталик пресекал все нападки, и я прожил там целое лето, до холодов.

Однако стоило мне уехать, она уничтожила мой топчан и вселила в клетушку кур.

– Леночка! Да я тебе сто топчанов понастрою! И топор наточу, руби на здоровье! Я люблю, когда люди делают что-нибудь в своё удовольствие!

Я пропустил свою остановку, мы проговорили до конечной, где пришлось выходить, проговорили как-то осмысленно, но это была наша последняя встреча.

Не встречался я также с девушкой Любой после той совершенно случайной встречи, когда попросил прощения.

Люба не приезжала в Ростов, а в Москве у неё была, так сказать, своя жизнь.

Но что это за выражение такое: "своя жизнь"?

Я вот считаю, что у меня не было "своей" жизни. У меня была общая жизнь – с Генкой, Виталиком, Брунько, Ленкой Стольной. Ещё кое-с-кем. Может быть, даже с девушкой Любой.

Или всё же у Любы была "своя"?

Перед тем, как писать рассказ, я поковырял в интернете, поинтересовался, что это была за жизнь.

Семья, ещё раз семья, концерты, награды, судейство в каких-то конкурсах, работа с детскими коллективами...

Всё так парадно, так глянцево!

И на каждом шагу нашу Любу сопровождал успех.

Успешным стал и последний шаг девушки. Шаг из окна какого-то этажа московской высотки.

Исполнила, можно сказать, мечту хрустального детства.

Мечты сбываются.