С чего начинается...Бродский?

Если что-то нас отличает от животного царства,

так это — язык, а потом поэзия: последняя есть высшая форма языка,

она — средство эволюции нашего биологического вида, его антропологическая цель.

И.Бродский

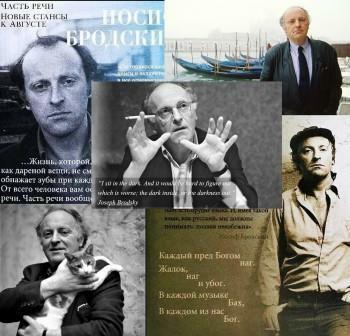

28 января. Сегодня день памяти Иосифа Бродского, который ушёл в наивысшие сферы три десятилетия назад.

"Какую биографию, однако, делают нашему рыжему!" — невесело пошутила Анна Ахматова в разгар судебного процесса над Иосифом Бродским. Кроме громкого суда, противоречивая судьба уготовила поэту ссылку на Север и вручение Нобелевской премии, неполные восемь классов образования и карьеру университетского профессора, 24 года вне родной языковой среды и открытие новых возможностей русского языка...

Воротишься на родину. Ну что ж.

Гляди вокруг, кому еще ты нужен…

(из цикла И Бродского «Июльское интермеццо»)

Давайте представим, что сегодня мы собрались в некоей вневременной и внепространственной гостиной, чтобы снова встретиться и просто поговорить с этим человеком: услышать ответы на сложные вопросы, разделить некоторые мысли (или не согласиться с ними), попытаться понять некоторые истоки и движущие силы уникального явления – его творчества.

И просто почувствовать биение живого пульса – ту самую часть его земной речи, которая до нас дошла…

.................................

Вы родились в Ленинграде в 1940 году. Что для вас значат этот город и этот год?

— О годе скажу коротко: это красивое круглое число, что дает мне возможность, хоть я и плохо считаю, вычислить мой возраст. (Смех.) Ну, а что касается города, то о нем я могу без конца говорить. Я думаю, что этот город сыграл в русской литературе такую же роль, как и Александрия в эпоху эллинов. Ленинград содержит в себе всю историю цивилизации… Это огромный культурный конгломерат, но без безвкусицы, без мешанины. Удивительное чувство пропорции, фасады дышат покоем. И все это влияет на тебя, заставляет и тебя стремиться к порядку в жизни, хотя ты и сознаешь... что обречен. Такое благородное отношение к хаосу, выливающееся либо в стоицизм, либо в снобизм. И то и другое, конечно, формы отчаяния.

Когда вы впервые пришли к мысли, что вы поэт?

— Собственно, никогда. Просто все чаще и чаще я заставал себя за сочинением стихов, пока не обнаружил, что пишу стихи чаще других...

Пожалуй, запомнилось несколько мгновений. Так, однажды я шел по набережной Невы и остановился, держась за парапет, просто стоял и глядел на воду. И вдруг подумал, что воздух невидимо течет между моими ладонями так же, как течет вода. Так я понял, что происходит нечто особенное.

А кого вы до этого изучали в школе? Гете, Шиллера?

— В школе был стандартный набор, с ориентацией на девятнадцатый век, на классику: Байрон, Лонгфелло... О таких поэтах, как Эмили Дикинсон или Хопкинс, никто и слыхом не слыхал. Зарубежная поэзия сводилась к двум-трем именам. Все знали, например, что существует такой поэт Элиот, но читать его мало кому приходилось. Первые русские переводы из Элиота появились в тридцатых годах, тогда вышла небольшая антология английской поэзии. Переводы были очень неудачные. Но репутацию Элиота мы знали и вычитывали из этих русских строк больше, чем там было. Вот так... Кстати, после выхода антологии многих ее участников арестовали, а саму книжку изъяли из обращения.

Я вооружился словарем и стал осваивать английский – и постепенно проработал эту антологию от корки до корки. Читал и сравнивал, буквально строчку за строчкой. Мне не терпелось расширить круг чтения: русскую поэзию годам к двадцати трем я в общем знал. Не то чтобы я успел изучить ее досконально или она перестала меня удовлетворять – просто к тому времени я почти все прочел, тянуло к новому.

Тогда вы и начали переводить?

— Переводить я начал для заработка. Сперва взялся за братьев-славян – чехов, поляков, потом двинулся дальше на Запад, стал переводить с испанского… Потом я стал пробовать переводить с английского, прежде всего Джона Донна.

В 15-ть лет бросили школу, пошли на завод. Мечтали стать подводником, врачом...

— Да, в молодости я то и дело менял работу. Лет в шестнадцать впервые нанялся в геологическую партию. В те годы в России усиленно искали месторождения урана, все экспедиции снабжались счетчиками Гейгера. Работать приходилось все время на ногах, мы исхаживали пешком огромные пространства. До тридцати километров в день, часто по заболоченной местности.

В каких же местах вам пришлось побывать?

— Практически во всех концах страны. Долго работал в Иркутске, к северу от Амура, вблизи китайской границы. Как-то раз во время половодья я даже в Китай попал – непреднамеренно, просто плот со всем нашим имуществом отнесло и прибило к правому берегу Амура, так что я на какое-то время оказался на китайской территории... Работал и в Средней Азии – в пустыне, в горах Тянь-Шаня…

Однажды вы сказали, что нет ничего в этой жизни более страшного, чем человек. Что вы имели в виду?

— Когда я работал в геологических партиях, много времени провел в отдаленных лесных районах, называемых тайгой, в Восточной Сибири. Там водились волки и медведи, и лишь однажды я встретил в лесу человека и был в большем испуге, чем если бы встретил зверя. (Смех.) Вот и все.

Искали себя. Писали. Меняли места работы… Доменяли: вас арестовали, судили за тунеядство, выслали на Север. Как это было?

— Сначала было тяжело. Мне пришлось работать на лесозаготовках в Коноше, в Архангельской области, на Крайнем Севере России: было ужасно, не хватало сил, я терял сознание. Начальник местной милиции, человек необыкновенный (его потом убили бандиты, да упокоит Господь его душу), вызвал меня и сказал: «Послушайте, уехать вам отсюда нельзя, но оглядитесь и поищите какую-нибудь работу, которая вам подходит».

...Нашел глухую деревушку, им нужны были работники, и меня взяли. Это был совхоз, где занимались в основном животноводством. Я не гнушался никакой работой: чистил хлев, грузил навоз, работал в поле в посевную или на уборке урожая. Самым тяжелым было выкапывать из земли камни... Плодородный слой там тонкий; он сохранялся, пока пахали деревянной сохой. А трактора начали его уничтожать. Эти земли Екатерина Вторая когда-то подарила графу Суворову, крепостного права здесь не знали никогда. Революция в эти места не пришла, а пришла нищета. Впрочем, и в 1964 году там не было электричества. Четырнадцать хозяйств, сплошь старики да дети. Картина патриархальная...

А как к вам там относились люди?

— Очень хорошо, они думали, что я туда попал по религиозным мотивам. Никто у меня ничего не спрашивал, и я никому ничего не говорил — народ там неразговорчивый. И не было никакого антисемитизма, это чисто городское явление. Не было ни врачей, ни аптек. У меня с собой оказались некоторые лекарства, кое-какие таблетки, и ко мне иногда обращались за помощью. Это мне льстило: в шестнадцать лет я хотел стать хирургом… В Норинской сначала я жил у добрейшей доярки, потом снял комнату в избе старого крестьянина.

В каком-то смысле это было во многих отношениях прекрасное время, у него были свои хорошие стороны. Я работал в коллективизированном сельском хозяйстве, выполняя всю физическую работу, которую обычно называют "черной". При этом я воображал себя героем одного из стихотворений Роберта Фроста — и это мне нравилось. (улыбается)

А если говорить всерьез — я был тогда городским парнем и, если бы не эта деревенька, им бы и остался. Возможно, я был бы интеллектуалом, читающим книги — Кафку, Ницше и других. Эта деревня дала мне нечто, за что я всегда буду благодарен судьбе…

Что и как продолжали писать в эти годы?

— Когда меня отправили в ссылку на Север, я получил в подарок от друзей две или три антологии американской поэзии – знаете, такие карманные издания под редакцией Оскара Уильямса, с крохотными портретами авторов на обложках. Я в эти томики просто влюбился. Подобным образом, через знакомого переводчика Фроста, я познакомился и с Оденом, затем попробовал повторить структуру «Памяти Йетса" в собственных стихах. А ещё, в качестве подарка к моему дню рождения, Лидия Корнеевна Чуковская прислала мне издание Джона Донна…И тут я впервые прочел все стихи Донна, прочел всерьез.

Влюбленность в чужую культуру, в чужой мир особенно обостряется, если знаешь, что своими собственными глазами ты их никогда не увидишь. Вот всем этим я и занимался – читал, переводил, пытался по мере сил приблизиться к оригиналу... и в конце концов оказался в непосредственной близости от своих авторов (смеется). Можно сказать, слишком близко.

Вы имели в ссылке возможность с кем-то беседовать на литературные темы?

— Нет, но я и не испытывал в этом потребности. Откровенно говоря, не так уж это вообще необходимо. По крайней мере, я не из тех писателей, кто жить не может без профессиональных разговоров, хотя при случае охотно в них участвую. Но коль скоро я этого лишен, то и не страдаю. Напротив, начинают проявляться некие демократические задатки. Разговариваешь с простыми людьми, пытаешься вникнуть в ход их рассуждений и так далее. Психологически это себя оправдывает.

Когда попадаешь в беду, машинально начинаешь искать в истории кого-то, чья судьба похожа на твою, если, разумеется, ты не настолько самоуверен, чтобы рассматривать себя как нечто уникальное, беспрецедентное. Я вспомнил об Овидии – понятно почему...Пусть ты не открыл новый способ видения, но если ты сумел облечь это в слова, то обретаешь некую новую свободу выражения. И тогда тебя уже не задавить.

Хотелось бы узнать о ваших русских поэтических пристрастиях.

— Трудно сказать, кто мне ближе всех, кто вызывает наибольший отклик. Лет в девятнадцать-двадцать самым сильным моим впечатлением был Мандельштам. Его тогда не печатали…первое впечатление от его стихов во мне живет до сих пор, ничуть не потускнело со временем. Стихи Мандельштама, как и раньше, меня ошеломляют.

И есть еще одно имя: Цветаева. Благодаря Цветаевой изменилось не только мое представление о поэзии -- изменился весь мой взгляд на мир, а это ведь и есть самое главное, да? С Цветаевой я чувствую особое родство: мне очень близка ее поэтика, ее стихотворная техника. Конечно, до ее виртуозности я никогда не мог подняться… Ее голосу подражать невозможно. Профессиональный литератор всегда невольно себя с кем-то сравнивает. Так вот, Цветаева – единственный поэт, с которым я заранее отказался соперничать.

Что же именно в творчестве Цветаевой привлекает вас и что заставляет ощущать собственную беспомощность?

— Такого ощущения она у меня не вызывает. ...Прежде всего она женщина. И ее голос – самый трагический в русской поэзии. Я не могу назвать ее величайшим из современных поэтов, сравнивать бессмысленно, если есть Кавафис, Оден, другие. Но для меня ее стихи имеют невероятно притягательную силу. Причина, я думаю, вот в чем. Поэзия Цветаевой трагична не только по содержанию – для русской литературы ничего необычного тут нет, – она трагична на уровне языка, просодии.

Она была способна выдерживать сверхнапряжение?

— Да. Ахматова говорила: "Марина часто начинает стихотворение с верхнего «до"". Если начать с самой высокой ноты в октаве, невероятно трудно выдержать целое стихотворение на пределе верхнего регистра. А Цветаева это умела…. По-моему, лучше нее не писал никто, во всяком случае по-русски. Впервые в русской поэзии прозвучало такое трагическое вибрато, такое страстное тремоло.

Вы пришли к Цветаевой постепенно -- или она покорила вас сразу, вдруг?

— Сразу, вдруг. Мне кто-то дал прочесть ее стихи – и этого оказалось достаточно. Голос, который звучит в ваших собственных стихах, кажется мне страшно одиноким. Похоже, что поэт и не ищет взаимодействия с людьми. Да, так и есть. Ахматова сказала то же самое о первых моих стихах, которые я ей принес в шестьдесят втором году. Буквально то же самое. По-видимому, для меня это характерно.

Однажды Надежда Мандельштам сказала о вас: "...он славный малый, который, боюсь, плохо кончит"…

— В каком-то смысле я и правда плохо кончил. В том смысле, что оказался вне русской литературы, когда был лишен возможности печататься в России. Думаю, однако, что Надежда Яковлевна имела в виду более конкретный плохой конец, скажем, физическую гибель. Мне же кажется, что для писателя запрет печататься на родном языке – не менее страшное наказание.

Однако многим русским писателям приходилось куда тяжелее, чем мне.

Если я попрошу вас окинуть взглядом собственное творчество в хронологической последовательности, сможете ли вы наметить какую-то общую линию развития, которую в состоянии был бы уловить сторонний наблюдатель?

— Нет. Могу сказать только одно: я стараюсь, чтобы мои новые стихи отличались от написанных прежде. Каждый пишущий питается тем, что он прочел, но и тем, что сам успел написать, да? Поэтому каждое предыдущее стихотворение – отправная точка для следующего. Тем самым все написанное выстраивается в какую-то линию -- в этом смысле развитие есть, уловить его можно.

Не могли бы вы сказать, какое ваше любимое время года?

— Думаю, что все-таки зима... Если хотите знать, за этим стоит профессионализм. Зима — это черно-белое время года. Такая страница с буквами. Поэтому мне черно-белое кино так нравится, знаете...

Какую музыку вы слушаете?

— Я люблю слушать Гайдна. Вообще мне кажется, музыка дает самые лучшие уроки композиции, полезные и для литературы. Хотя бы потому, что демонстрирует некие основополагающие принципы. Скажем, строгая трехчастная структура «кончерто гроссо»: одна быстрая часть, две медленные — или наоборот. И еще музыка приучает укладываться в отведенное время: все, что хочешь выразить, изволь вместить в двадцать минут... А чего стоит чередование лирических пассажей и легкомысленных пиццикато... и вся эта смена позиций, контрапунктов, развитие противоборствующих тем, бесконечный монтаж... Когда я только начал слушать классическую музыку, меня буквально околдовал непредсказуемый характер музыкального развития. В этом смысле Гайдн вне всякого сравнения: он абсолютно непредсказуем!

Что Вы думаете о будущем как русский интеллигент?

— Я не считаю себя русским интеллигентом. Это понятие родилось в девятнадцатом веке и умерло в начале двадцатого. После 1917 года нельзя всерьез говорить о русском интеллигенте. Как я представляю себе такого интеллигента? Бородка, пенсне, любовь к народу, да? Бесконечные разговоры о судьбах России на пригородной даче. Сколько себя помню, с той поры, как в моей голове началась относительно независимая интеллектуальная работа, ни я, ни мои коллеги никогда не считали себя интеллигентами. Хотя бы потому, что мы никогда не вели дискуссий о России, о ее судьбе, ее народе. Нас скорей занимали Беккет, Фолкнер…

А если говорить серьезно, по-моему, не худо бы отказаться от подобных категорий мышления: Россия, Восток, Запад, поскольку, когда мы говорим о странах, народах, историях и культурах, то невольно начинаем обобщать. И теряем из поля зрения по сути дела главное — человека. А кто имеет право с серьезным видом разглагольствовать о двухстах миллионах людей? Можно ли позволить себе высказывать мнение о двухстах миллионах?

Я всегда верил, что человека определяет не раса, религия, география или гражданство. Прежде всего человеку нужно спрашивать себя: "Трус ли я? Или я благородный человек? Или я лжец?" И тому подобное…

У вас есть любимые среди написанных вами стихов?

— Например, «Письма династии Минь»... Еще мне нравится «Бабочка»... Много лет назад, в России, я ухаживал за девушкой. Мы шли с концерта Моцарта, бродили по улицам, и она сказала мне: «Иосиф, в твоей поэзии все прекрасно, и прочее, но тебе никогда не достичь в стихах той легкости и при этом тяжести, какая есть у Моцарта». Это меня как-то озадачило. Я это запомнил и решил написать стихи о бабочке. Надеюсь, у меня получилось...

Из стихотворения "Бабочка":

VII

Скажи, зачем узор

такой был даден

тебе всего лишь на день

в краю озер,

чья амальгама впрок

хранит пространство?

А ты -- лишает шанса

столь краткий срок

попасть в сачок,

затрепетать в ладони,

в момент погони

пленить зрачок.

VIII

Ты не ответишь мне

не по причине

застенчивости и не

со зла, и не

затем, что ты мертва.

Жива, мертва ли --

но каждой Божьей твари

как знак родства

дарован голос для

общенья, пенья:

продления мгновенья,

минуты, дня.

.......

XI

Так делает перо,

скользя по глади

расчерченной тетради,

не зная про

судьбу своей строки,

где мудрость, ересь

смешались, но доверясь

толчкам руки,

в чьих пальцах бьется речь

вполне немая,

не пыль с цветка снимая,

но тяжесть с плеч.

......

(Вопросы и ответы из интервью с И.А Бродским, взятых у него в разные годы).