Фариот

[Фрагмент повести "Конец Лабиринта]

Самая скверная новость на свете звучит так: у меня большие перемены в жизни. Перемены иногда могут быть хорошими, но большие перемены – всегда скверно...

Кажется, именно такими словами проводил меня мой бывший хозяин, добрейший Эгиал. Я решил тогда, что старикан просто брюзжит с зависти, и это говорит о том, сколь молод и самонадеян я был. Однако же я оставлял его дом без тени сожаления, и это еще слабо сказано. Я не был обременён скарбом, а от слова «навсегда» еще не веяло холодом.

Хотя, должен признаться, когда пароконная двуколка, прихотливо украшенная не то павлиньими перьями, не то ажурной тканью, въехала утром во двор, мне на какое время стало до истошного воя тоскливо. К слову сказать, та двуколка, ежели б не вызывающе богатое убранство, до смешного походила б на потешную повозку семьи ярмарочных фокусников.

«Приехали за тобой, – сказал мне во дворе Эгиал с широкой, беззубой улыбкой, – за тобой, можно сказать, пожаловала самолично страна Египетская. Ты ведь её еще толком не видал, сынок. Поприветствуй её учтиво. Знаешь, что это значит, приветствовать учтиво? Объясняю: пасть мордой в пыль. Надеюсь, ты не считаешь, что это унизительно? Унизительно, сынок, пасть мордой в пыль не перед тем, перед кем следует...»

Кажется, то были последние слова, что я от него услышал. Из двуколки сперва высунул голову, а затем неловко выбрался наружу уже знакомый мне слуга. В долгополой, нелепо блестящей одежде, он уморительно напоминал жука-бронзовика. Когда он глянул на меня, спеси во взгляде его было уже чуть меньше, зато злобы много больше. И это означало, что с ним держаться надо было настороже. Но не настолько, чтобы простираться пред ним мордою в пыль.

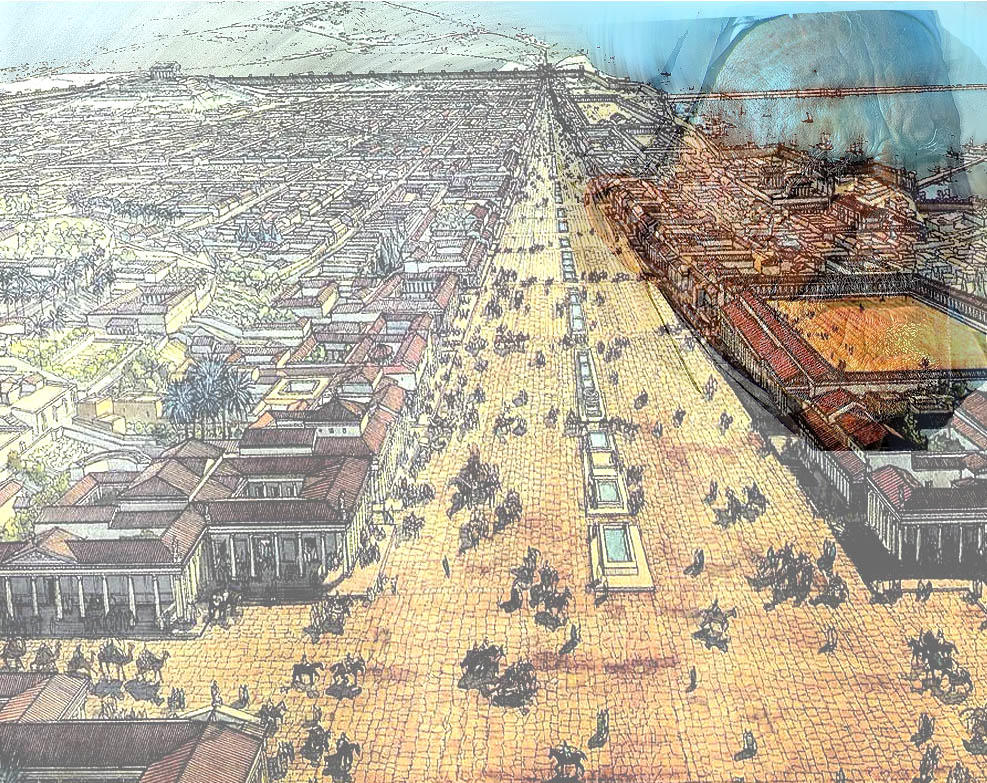

Далее было поистине чудесное путешествие по городу Шедет. Меня восхитило все то, что я увидел в резное окошко двуколки, и не оттого, что я был юн и глуп, хоть я и был юн и глуп. Город в самом деле прекрасен, и сейчас, изрядно умудрённого, он восхитил бы еще более, чем тогда. Но тогда самый большой восторг вызвало то, что я сижу внутри этой двуколки, а не пялюсь на нее снаружи. Слуга, имя его было Хомаат, нетерпеливо вертелся рядом, и весь его вид выражал брезгливость и непонимание. В его маленькой, яйцевидной голове трудно умещалось, что столь очевидное ничтожество, как я, мог быть святотатственно помещён в одну повозку с ним. Воистину неисчерпаемы доброта и милость хозяина, но должен же быть всему разумный предел...

Моего нового благодетеля звали Фариот. Об этом мне сообщил слуга, когда я спросил его напрямую. Он сказал, что хозяин (даруй ему боги, покровители его, Хнум и Себек, здравия и благоденствия) – преуспевающий купец, один из самых знатных людей Шедета, и что хоть рождения не египетского, но ревностно чтит великих богов, благочестив и щедр в жертвоприношениях. Эта длинная фраза далась бедному Хомаату нелегко, ибо со мной должно было говорить, как он разумел, презрительно и сквозь зубы, но говорить так о хозяине – немыслимо. Сочетание спеси и подобострастия показалось столь комичным, что я не выдержал и рассмеялся, чем поверг его в еще большее негодование.

Дом Фариота находился в Верхнем городе, на самой вершине холма, так что все городские улицы, казалось, вели к его воротам. И было даже странно, что сдавленная, потная сутолока, переполнявшая улицы, как-то незаметно рассеялась. Дом Фариота возвышался над городом да и над всем прочим миром.

Двуколка въехала в круглый мощеный двор и остановилась. Хомаат куда-то исчез, я даже не успел заметить, когда. Я посидел еще в своей раковине, однако, решив, что выходить все равно придется, выбрался наружу. Вокруг сновали люди, они с усердием и непонятной торопливостью таскали кто корзины с фруктами, кто плетеные клетки с домашней птицей, кто мешки с шерстью, кто промасленные бочки. Порой мне казалось, что все их чумное усердие – лишь для виду, а на самом деле они внимательно наблюдают за мной.

Чтоб как-то себя обозначить, я вознамерился было помочь одному плосколицему, раскосому работнику с медною серьгой в ухе. Он, почти переломившись надвое от натуги, тащил на себе какое-то непонятное приспособление из трех массивных дубовых балок с насечками, напоминавшее гигантский циркуль. Но стоило мне взяться за одну из перекладин, как он пораженно замер и протестующе затряс головой. Я подумал было, что это, должно быть, какая-нибудь священная реликвия, и поспешно отошел в сторону. Однако когда я попытался помочь слуге, который тащил, видимо, в выгребную яму, глиняный сосуд с содержимым уж явно не священного свойства, реакция была в точности такою же, если не хуже. Тогда я решил внять совету мудрейшего Эгиала, который говаривал: не понял с первого раза, погоди, пока не прояснится само собой. Оно и прояснилось. Очень скоро ко мне подошел высокий, худощавый и совершенно седой старик. Он говорил очень медленно, для чего-то коверкая язык. Видимо, считал, что иностранцы лучше понимают именно исковерканную речь, ибо коверкают её сами.

Сказал он примерно следующее и примерно таким образом:

– Все имеют дело. Ты имеешь дело. Не свое дело делать не нужно. Твое дело тебе скажет господин.

Услышанное мне понравилось. Из него следовало: неизвестно, что впереди будет, известно одно – мальчиком на побегушках мне не быть. И еще: коли уж такой важный господин послал за мной, так, стало быть, я ему нужен. И это значит, что никто уже не посмотрит на меня, как на гнилой отброс. Так-то, дядюшка Эгиал, никто и никогда!

* * *

Слуги в стране египетской бывают двух родов: шемсу и хемму. Шемсу есть прислуга, хемму – есть раб. Разница меж ними велика, хоть на первый взгляд малозаметна. Одеты одинаково, живут в одном месте, едят одно и то же. Каждый за провинность может быть бит палками. Но шемсу, в отличие от хемму, – свободные люди, вернее, таковыми значатся. Шемсу вправе уйти от хозяина, хоть я и не припомню ни единого случая, чтоб кто-нибудь из них это сделал. Право – это как звездочка на небе – висит высоко, не достать, однако, хоть светит, того и довольно.

Что до меня, то я был определен как шемсу, то есть, имел при себе забавную безделушку, имя которой – «право». Хоть и не припомню, чтоб мной хоть раз овладело искушение сим правом воспользоваться.

* * *

К вечеру второго дня моего пребывания в доме Фариота меня отыскал Хомаат и сказал, что хозяин самолично желает меня видеть.

Причем на него это известие произвело куда большее впечатление, чем на меня самого. Я успел заметить, что он немало удивлен и даже, как будто, напуган.

Он сказал: господин столь милостив и терпелив, что будет ждать тебя в саду, в беседке у озера.

Я понимал, что всякая беседа нужна для того лишь, чтоб произвести должное впечатление на собеседника. Вопрос в том, как его достичь. Об этом я спросил Хомаата напрямую. Он не сразу понял, чего я от него хочу, однако, поняв, не удивился. Более того, нечто похожее на одобрение мелькнуло в его лице.

– Отвечать надо только на вопросы. Отвечать коротко, но не настолько, чтоб ему показалось, что ты глуп и не можешь связать двух слов. Смотреть перед собой, но не в глаза хозяину и не под ноги. Желание понравиться твоему господину хорошо лишь тогда, когда оно незаметно. И главное: говори громко и отчетливо, у господина, да берегут его боги, понижен слух. Однако и не кричи, он не любит, когда ему об этом напоминают. Все пока. Прочее поймешь сам, ты ведь…

Он не договорил. Полагаю, он хотел сказать: ты ведь не полный идиот.

* * *

«Вот так живут боги» – именно с такою мыслью я шел по саду господина Фариота. Ибо разум, взращенный на пыльных, загаженных задворках, отказывался увязать увиденное с реальностью. Все, что было в том саду, поражало избыточностью и настолько утомляло, что глаза искали хоть какой-то изъян в этом немыслимом скопище зелени, пестроты и влаги.

Хозяин пребывал в роскошной маленькой беседке из голубоватого мрамора на берегу озерца. С ним были слуги, походившие более на тени. Одна из теней бесплотно нависла над ним за его спиной, готовая подхватить из его рук свиток папируса, как только он даст понять, что это надлежит сделать.

Меня подвели к ступеням беседки, я немедленно, хотя и несколько неловко, пал ниц, ощутил лбом холодный, влажный мрамор и тут же торопливо поднялся.

– Тебя зовут... – Фариот нахмурился, припоминая. – Право, я забыл твое имя.

– Дедал, – сказал я. Затем, вспомнив предостережение Хомаата, повторил громче.

– Дедал, – кивнул Фариот. – Это что, имя? Или прозвище?

– Это имя. Я считаю его именем.

– Ты считаешь. – Фариот усмехнулся. – Что ж, считай... Да, ты неважно говоришь по-египетски. Откуда ты так быстро выучился писать?

– Я не умею писать, мой добрый господин.

– Не умеешь? – Фариот пораженно вскинул густые, клочковатые брови.

Вместо ответа я развел руками с простодушием, простительным разве что для давнего друга семьи. Фариот снова нахмурился, на сей раз с раздражением.

– Да, но на том светильнике, была надпись. Прекрасно начертанные иероглифы. Это что же, не ты? Кто же тогда?

– Иероглифы? – Я не сразу понял, о чем речь. – Ах эти... Я их перерисовал. У Эгиала был папирус. Он говорил, что на нем написан гимн Себеку жизнетворящему, владыке Нила, мужу Теннет. Я и перерисовал оттуда. А что?

– Да ничего. Просто мне понравилось, как ты выписал иероглифы. Я полагал взять тебя к себе писцом. Но...

Писцом? Я не ослышался? Господин полагал взять меня писцом?! Это было неслыханно, почти кощунственно. В самом воспаленном воображении не могло бы родиться подобное. Писцы – люди более чем уважаемые. Как-то я видел, как Эгиал разговаривал с писцом. Как провинившийся слуга с раздраженным хозяином, писец и не думал раздражаться, но на Эгиала смотрел уж точно, как на гнилой отброс. Господин полагал взять меня писцом, но теперь уж, верно, не возьмет, и я буду вновь низвергнут в смрадную яму, откуда вышел, и где мне, по правде, самое место. Что же теперь делать?! Пасть ниц что ли?

– А я выучусь, добрый господин! Я очень быстро выучусь! – выкрикнул я, да так громко, что даже туговатый на ухо Фариот вздрогнул. – Я так быстро выучусь, что добрый господин удивится. Когда это будет нужно доброму господину?

– Доброму господину нужно было уже сегодня утром, – усмехнулся Фариот и махнул рукой. – Ладно. Три десятка дней. Это время я могу подождать. Хеши поработает один. За это время ты должен будешь научиться писать так, чтобы записывать с голоса. С голоса! Быстро и без раздумий. Сможешь? Если нет, скажи сразу. Потом будет поздно.

– Смогу, добрый господин, – ответил я быстро и без раздумий, ибо знал: так будет.

* * *

Даже если б Фариот назвал не три десятка, а два или даже один десяток дней, я сказал бы «смогу», не раздумывая. И наверняка бы не ошибся. На протяжении примерно двадцати дней разум мой представлял собою голодного, хищного птенца, который со злобной прожорливостью выискивал и поглощал все, что считал потребным для нового дела. И был глух и слеп ко всему, что таковым не считал. Иероглифы были моею пищей, моим питьем, моим духом. Я выискивал их везде, где только возможно – на уличных и дверных вывесках, каменных надгробиях, в храмах, на клеймах горшечников, даже в очертаниях облаков и в трещинах на камне я ухитрялся отыскивать иероглифы и даже силился проникнуть в их смысл. Всякая фраза, которую я не в силах был осилить, приводила меня сперва в отчаянье, затем в бешенство.

Не помню, спал ли я вообще в эти дни, ибо если и спал, то видел лишь один сон, прекрасный и тягостный, – иероглифы.

И еще, благодарение богам, со мною был старый Хеши. До сих пор не знаю, сколько же ему было лет. То был сухонький, старичок, забавное сочетание доброты и спеси, ума и поразительной ограниченности во всем, что не имело прямого касательства к его ремеслу, глубочайшего почтения к господину и непреодолимой тяги посплетничать о нем и о госпоже, болезненной аккуратности в работе и дремучей неряшливости во всем прочем... У него была жена, четверо сыновей, однако я и сейчас не могу поверить, что к рождению этих четверых, славных юношей бедный Хеши имел достаточно прямое касательство. Лучший способ снискать его расположение – продемонстрировать свое невежество, беспомощность, незначительность и жажду покровительства. Тут он становился добрым и снисходительным. В противном случае он бывал несносно мелочен, брюзглив и даже злобен. Вообще-то как истый слуга он должен был меня ненавидеть, ибо я, как ни говори, был его скорой заменой. Однако ж не ненавидел. То ли не понимал по простодушию, то ли сам втайне жаждал этой перемены, а значит, покоя, уединения...

* * *

Мой добрый господин дал мне тридцать дней, дабы удостовериться, что не прогадал, купив меня у Эгиала. Я ожидал по прошествии этих тридцати дней взыскательной проверки моих достижений. Ничего подобного не случилось. Просто я стал личным писцом господина Фариота, следовал за ним всюду с сумочкой с флакончиками для чернил, свитками папируса и набором кисточек. Стал и все. А Хеши... Хеши незаметно исчез...

Семь с половиной лет я провел в доме Фариота, и, наверное, то были самые благополучные годы моей жизни.

Очень скоро все мое существование до того момента, покуда я не очутился на круглом мощеном дворе фариотова дома, стала казаться мне каким-то затянувшимся тягостным бредом. Я стал тем, кем и жаждал стать – песчинкой земли египетской, причем, не самой мелкой. Более всего я помышлял ничем не отличаться от коренных питомцев этой страны. Скоро я поменял язык, имя (я именовал себя Ди‘Дали), египетское солнце сожгло мне кожу и подсушило мозги. Я говорил по-египетски, думал по-египетски, грезил по-египетски...

Будь же благословенна страна египетская! Уж поверьте, я знаю, что говорю, ибо исходил и изъездил её вдоль и поперек. Здесь правит зло? Верно, правит. А где оно не правит? По крайней мере, здесь у него не налитые кровью глаза. Здесь оно едино, разумно, управляемо, предсказуемо, не цинично и главное – не рядится в трагические маски.

Я сказал «семь с половиной лет в доме Фариота». Не совсем так, большую часть времени я провел с хозяином в разъездах.

Я уже говорил, что господин Фариот был преуспевающий купец. Несмотря на полноту, он был силен и вынослив, с легкостью переносил адскую жару египетских пустынь, голод и жажду, многодневную качку, умел быстро усмирить назревающее недовольство. При мне он как-то одним ударом топора раскроил череп главному зачинщику бунта и потом даже ни единым словом не попрекнул остальных.

Надо сказать, жена его, бронзоволикая, пышнотелая египтянка, мужнины отлучки переносила легко, быстро и без проблем обретая утешение с многочисленными гостями дома. Кстати, говорят, именно женитьбой Фариот заложил основу своего благополучия. Сам он знал о шалостях супруги доподлинно, но глубоко не переживал, ибо это в долгих путешествиях освобождало его, по крайней мере, от бремени супружеской верности. Как-то он, смеясь, сказал: «Вертопрах, выдающий себя за доброго семьянина, все же менее лицемерен, чем добрый семьянин, выдающий себя за вертопраха». Слава о неуемной и изощренной распущенности женушки его забавляла, как-то при мне он хохотал во все горло, когда ему рассказывали, как она тщетно пыталась обольстить его дальнего родственника, известного как своим безотказным нравом, так и стойким пристрастием к юношам...

Он был предприимчив и изобретателен, легок на подъем, мог быть даже мягким и уступчивым, но никогда в убыток себе. Богатство его прирастало столь быстро, что превышало, как мне казалось, все разумные пределы. Если, конечно, таковые существуют.

Как-то вечером в каюте плоскодонной нильской баржи, скользившей вниз, к дельте, я его спросил напрямик, к чему вообще такое богатство, какой в нем резон.

«Хорошо, а что ты полагаешь достаточным?» – спросил он в ответ. Причем, спросил не по-египетски, как обычно, а на языке, который я, как мне казалось, уже давно забыл.

Следует сказать, что пил мой хозяин вечерами всегда помногу, но то ли по причине его полноты, то ли легкости потребляемых напитков, не видывал я его пьяным или недомогающим по утрам.

«Я полагаю, – важно и основательно ответил я ему, – вполне достаточным, чтобы у меня был дом. Просторный, хороший дом, и чтобы было у меня все, что нужно для моей работы, и чтобы я мог есть и пить то, что мне по душе. Вот все».

«И мне нужно то же самое, – кивнул он. – Но мне надобно еще кое-что. Мне нужна независимость. Чтобы никто не указывал мне, что и как мне надлежит делать. Разумеется, кроме великого фараона, ниспошли ему боги покоя и благоденствия. Мне нужна независимость. А для этого, Дедал, надобно всегда чуть больше, чем ты имеешь».

(Дом, свой дом. Дом значил – «мечта». Мечта значила – дом. Тогда я уже ясно видел, каким он будет, дом. Он должен был быть каменным, в нем должно было быть два этажа. Внизу – ванная, кухня и комната для прислуги. Не более двух человек, разумеется. Наверху – покои хозяина, то есть, мои. Еще небольшая библиотека. Наверху, на самой крыше – терраса для вечернего отдыха. Еще – сад. Небольшой, заросший сикоморами, финиками. А также – цветники и виноградники. И, разумеется, – пруд. Это уж обязательно. От чего угодно я мог бы отказаться, только не от пруда с лилиями, лотосом и утками. И с маленькой беседкой на берегу. Пусть не из голубого мрамора, пусть вообще не из мрамора. Но беседка была столь же непременна, как и пруд. Я видел все это столь детально и явственно, словно уже бывал там многократно. До щебетания птиц, прохладного дуновения с пруда и хруста галечника под ногами. Виделись даже лица прислуги. Только лицо хозяйки дома было неразличимо. Однако иногда сквозь матовую белизну проступало вдруг лицо с насмешливыми, круглыми, как маслины, глазами, торопливый, запинающийся голос, сонно-ласковое бормотание, запах дешевых благовоний... Но тотчас, вытесняя блаженную прохладу сада, следом врывались в сознание визгливый гомон афинского предместья вкус дешевого вина, прогорклого масла и прелых овощей. Прочь, прочь оттуда...)

«Смогли ли вы приобрести эту независимость?» – осторожно спросил я.

«Пока еще нет», – Фариот сокрушено вздохнул, покачал головой, затем рассмеялся и вновь налил себе вина.

Ах, господин Фариот, добрый господин! Шутили ли вы тогда с несмышленым юнцом, или же впрямь верили тому, что? Живы ли вы сейчас? Если живы, процветаете ли, как тогда процветали? Храни вас боги. Однако если оставят они вас в милости своей, если ниспошлют вам горечь разорения и нищеты, то, глядя на то, как обживает ваш дом и сад удачливый пройдоха, а жена и дети проклинают вас, вспомните ли вы то, что утратили помимо всего, еще какую-то «независимость»?